Глава 2 МИФ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИСТОРИЮ: конфуцианская традиция в мифологии

Глава 2

МИФ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИСТОРИЮ:

конфуцианская традиция в мифологии

Учитель сказал: «Если утром познаешь Дао-Путь, вечером можно умереть».

Луньюй

В круге вечного возвращения. — Циклическое время. — Рационализация мифов. — Праистория и этика. — Культ предков и культ мертвых. — Жертвоприношение предкам. — Культ семьи. — Сыновняя почтительность сяо. — Небо-Шанди и Небо-Тяньди. — Сын Неба и мандат на правление. — Дао в конфуцианстве. — Ритуал. — Музыка как «космогонический инструмент». — Канонические сочинения. — Культ грамотности. — Культ Конфуция. — Конфуцианская цивилизация.

Выдающийся исследователь древних культур Мирча Элиаде, суммировав опыт предшественников — философов, этнографов, культурологов, сформулировал теорию «вечного возвращения», согласно которой архаическая культура имеет «тенденцию сопротивляться конкретному историческому времени» и обладает «стремлением периодически возвращаться к мифологическому первоначалу, к Великому Времени». Это возвращение происходит через обряды и ритуалы — например, ритуал новогоднего праздника, в ходе которого умирание старого года и рождение года нового не только празднуются метафорически, но и «переживаются наяву», как если бы они происходили в действительности: для мифологического сознания мир вправду умирает и рождается заново, возобновляется, и так повторяется из раза в раз. Как писал Элиаде: «При рассмотрении обычного поведения архаического человека поражает тот факт, что в первобытном, или архаическом, сознании предметы внешнего мира — так же, впрочем, как и сами человеческие действия, — не имеют самостоятельной, внутренне присущей им ценности… Питание — не простое физиологическое действие, оно возобновляет причастие. Брак и коллективная оргия имеют свои мифические прототипы, их повторяют, потому что они были освящены от основания богами, предками или героями. В деталях своего сознательного поведения первобытный, архаический человек не знает действия, которое не было бы произведено и пережито ранее кем-то другим. То, что он делает, уже делалось. Его жизнь — непрерывное повторение действий, открытых другими».

Концепцию «вечного возвращения» можно считать универсальной или, если угодно, архетипической: следы этого мифа обнаруживаются во всех без исключения древних культурах. Разумеется, локальные варианты мифа имели, так сказать, национальный колорит, однако «воспроизведение архетипа» и «повторение перводействий» характерны для архаической культуры в целом. С развитием общества, с переходом от архаической фазы к исторической, архетип оттесняется на периферию сознания, которое перестает быть мифологическим, «циклическим» и становится «линейно-ориентированным». Этот процесс свойственен также всем без исключения древним культурам. И тем поразительнее выглядит осуществленная в Китае конфуцианцами «фиксация» мифологического сознания, сопровождавшаяся вдобавок историзацией архаической эпохи.[44]

Казалось бы, фиксация мифического времени и его историзация взаимно отвергают друг друга (по Элиаде, «по мере того как некоторое действие или предмет приобретает определенную реальность, благодаря повторению парадигматических действий, и только благодаря этому, осуществляется неявная отмена мирского времени, длительности, истории, и тот, кто воспроизводит образцовое действие, переносится таким образом в мифическое время первого явления этого действия-образца); однако конфуцианцам удалось совместить несовместимое. Они преклонялись перед древностью — образцом, архетипом, каноном — и одновременно отказывались от нее: согласно конфуцианскому учению, те или иные перводействия совершали уже не боги и не духи, а „великие предки“, такие же люди, как и все прочие, только лучше — благороднее, достойнее, мудрее. Миф переставал быть мифом — по крайней мере, внешне — и все же оставался самим собой, ведь чтобы достичь успеха в том или ином начинании, требовалось следовать примерам, которые дали легендарные предки.

Инь и Ян в окружении Восьми триграмм (Ба гуа). Современная прорисовка древних символов.

История по Конфуцию и его ученикам — это не история в привычном современному человеку понимании термина, это праистория. Пожалуй, имеется определенное сходство в таком отношении к истории у китайцев эпохи Борющихся царств и у исландцев эпохи раннего Средневековья; для последних история была в одно и то же время фактической и легендарной, реальной и „приукрашенной“.[45] Иными словами, праистория — рассказ не о том, что было, а рассказ о том, как было и — по конфуцианским заповедям — как должно быть впредь. Как пишет В. В. Малявин, „нельзя не поражаться особой двойственности традиционной цивилизации Китая: при наличии резкого разрыва с мифологией, почти без остатка вытесненной историческим — точнее, псевдоисторическим — сознанием, а также индивидуалистических тенденций в культуре, высокой степени рационализации государственного устройства, развитой научной и технической мысли эта цивилизация восприняла фундаментальные черты архаического сознания, в том числе отождествление власти с родом (государство по-прежнему сводилось к „телу династии“), восприятие мира как живого тела, сакрализацию космоса, соединение магии и технических навыков управления. Даже приверженность древних китайцев к превращению мифа в историческое повествование не означала апелляции к истории в ее исконном греческом понимании, то есть как прошлого, которое еще сохраняется в памяти людей. Скорее, наоборот: их мысль устремлялась к тому, что прочно забыто и что, может быть, навсегда останется сокрытым пологом тайны, — к блаженным временам „Великого единства“, „Всепроницающей целостности“ древности. История по-китайски как „древность — современность“ предстает утопией, полемической оппозицией, выражением устремленности и побуждения к действию. Во всех этих качествах она выступает, по существу, мифом в исторических одеждах. Нелишне заметить, что китайская традиция не знала различия между понятиями „философия“ и „миф“, имевшего такое большое значение в античной цивилизации“.

Пожалуй, отношение конфуцианцев к архаическим мифам можно, в духе афоризмов „Луньюй“, сформулировать следующим образом: „Подражать богам и духам невозможно, следовать примерам предков — необходимо“. И это утверждение приводит нас к основе конфуцианского учения (разумеется, применительно к мифологии) — культу предков.

Конфуцианский культ предков восходит к архаическим временам, когда, собственно, из почитания умерших и развилось почитание предков. Причем архаическое отношение к предкам (ср. у М. Элиаде: „Воин, кем бы он ни был, имитирует какого-либо героя и стремится приблизиться к этой архетипической модели. Превращение умершего в Предка соответствует включению индивида в некоторую архетипическую категорию“) у конфуцианцев сохранилось, разве что сонм предков получил в учении Конфуция и его последователей „градацию по важности“: в самом низу находились личные предки конкретного простолюдина, далее шли предки отпрысков знатных родов, далее — предки наследственных аристократов, далее — предки правителя (вана или гуна); согласно трактату „Лицзи“ („Описание правил приличия и обрядов“), в клане вана имелось семь храмов предков, один посвящался родоначальнику и всем древним предкам, а остальные шесть — ближайшим предшественникам вана, которые делились на чжао (четных) и му (нечетных). Как пишет Л. С. Васильев, „алтари и храмы были обязательной принадлежностью каждой семьи. Даже самая бедная семья, не имевшая еще своего храма и бывшая, как правило, боковым ответвлением главной линии какого-либо родового культа, имела алтарь предков, располагавшийся на самом видном и почетном месте главной комнаты в доме. Другие же семьи, особенно семьи, олицетворявшие главную линию родового культа, обязательно имели специально выстроенные храмы предков, семейные и родовые. У группы родственных семей, чьи главы вели свое происхождение от общего прапрадеда, обычно существовал общий родовой храм. Этот храм соответствовал главной линии культа, хранителем которой выступал старший из этой группы родственников… В рамках семьи все ее главные события: рождение сына, брак, болезнь, смерть, получение ученой степени или должности и т. п. — обычно сообщались главе семейного культа, чаще всего умершему прадеду, основателю боковой линии. С ним советовались, ему в дни семейных и всеобщих праздников приносили положенные жертвы. Семейные предки играли огромную роль в жизни семьи. Без их согласия нельзя было решаться ни на одно серьезное дело“.

Конфуций. Статуэтка из слоновой кости (XVI в.).

Почитание предков проявлялось и в поклонении их могилам, причем внимание уделялось не только уходу за могилами, но и выбору „правильного“ участка для захоронения, поскольку считалось, что „правильное“ место благотворно действует на покойников и не менее благотворно сказывается на живых. Могильные земли поэтому считались неприкосновенной собственностью семьи, их нельзя было ни продать, ни заложить. Хоронили умерших обычно на каком-либо возвышенном месте, при этом старались выбрать холм, очертания которого напоминали бы то или иное священное животное, и т. д. На могилах совершались жертвоприношения — душе гуй и душе шэнь, улетевшей на небо. Позднее стали считать, что в момент совершения обряда жертвоприношения душа шэнь нисходит в специальную табличку с именем покойного,[46] хранившуюся в семейном или родовом храме.

Много сведений об обряде почитания предков можно почерпнуть из „Шицзин“. В одной из „малых од“ рассказывается о жертвоприношении предкам:

С почтеньем, с почтеньем достойным иду наконец

Для жертвы чистейших избрать и быков, и овец.

Я жертвы и в осень и в зиму вершу что ни год.

Кто шкуры сдирает, кто варит, а кто подает,

Кто мясо раскладывает, кто подносит скорей,

Стоит прорицатель, чтоб духов встречать у дверей.

И жертва готова, и блеском наполнен мой храм,

И званые предки явились в величии к нам!

И духохранитель поел, исполняя обряд,

И я, из потомков почтительный, счастлив и рад.

И счастьем великим меня награждают за труд,

На тысячи лет долголетьем безмерным дарят.

С почтеньем очаг возжигают — достойно хвалы,

И с жертвенным мясом готовят большие столы.

И жарят, кто мясо, кто печень, тогда на огне,

В смирении строгом присутствовать — старшей жене;

И много сосудов расставила ныне она.

Я званым гостям наливаю в их чары вина;

Ответные чары скрестились с различных сторон,

И весь мы исполним обряд, как предпишет закон.

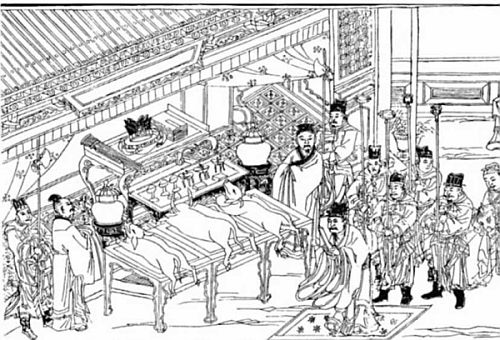

Конфуций с учениками. Гравюра на дереве.

Улыбки и наша беседа пристойны вполне.

И духохранитель является ныне ко мне.

И счастьем великим меня награждают за труд,

На тысячи лет долголетием мне воздадут!

В служенье я силы свои истощил; говорят,

Что без упущений исполнен великий обряд.

Придет прорицатель искусный и скажет мне он:

„Потомок сыновнепочтительный, ты награжден.

Душисты сыновние жертвы во храме твоем,

И духи довольны весьма и едой и питьем.

И сотнями благ, возвещают, тебе воздадим,

И в срок надлежащий, по правилам строгим твоим.

И в жертву ты ныне и просо принес, и зерно,

И в должном порядке разложено было оно.

За это ты примешь немало великих наград

И благ мириады — десятки таких мириад!“

Вот входят в покой музыканты, я слышу игру —

Тогда насладись величанием здесь, на пиру.

И подали яства твои, и расставили в ряд,

Здесь нет недовольных, здесь каждый и счастлив, и рад:

Он вдоволь напился, и яством насытился он.

И малый и старый встают, отдавая поклон:

„Все духи довольны весьма и едой и питьем.

Тебе, государь, долголетие в доме твоем!

Ты жертвы принес по порядку за все времена,

Сыновний свой долг, как и надо, свершил ты сполна.

Сыны за сынами, за внуками внуки подряд

Твои приношенья своими надолго продлят“.

Логичным „продолжением“ культа предков стал культ семьи, точнее, культ клана (рода), позднее трансформировавшийся в культ семьи — сохранившийся по сей день, достаточно вспомнить стремление современных китайцев всюду и везде, даже за границей, по возможности поддерживать связи с семьей. Именно с этим культом — применительно к Поднебесной в целом — связано знаменитое высказывание Конфуция, которое часто цитируют в различных статьях: „Правитель должен быть правителем, чиновник — чиновником, отец — отцом, сын — сыном“. Эти слова — краткая формулировка конфуцианской доктрины отношений в семье и в государстве, понимаемом как большая семья; кроме того, в них отражен конфуцианский принцип „исправления имен“, то есть надлежащего исполнения каждым своих „врожденных“ обязанностей. К числу последних относилась и важнейшая обязанность детей — уважительно относиться к родителям. Конфуций много рассуждал о сыновней почтительности — сяо: „Сыновняя почтительность и любовь младшего брата к старшему — вот основа человечности“, „Служить родителям согласно правилам, хоронить их по правилам и приносить им жертвы по правилам — вот что такое почтительность сына“. По замечанию Л. С. Васильева, „на протяжении длительной истории Китая культ сяо всегда был одним из центральных и важнейших по значению. Некоторые специалисты считают сяо первым этическим принципом в Китае. Универсальность его, обязанность следовать его заветам для всех, от императора до последнего бедняка, действительно превратила сяо в своеобразную религию“.

Нижний мир. Похоронный стяг из раскопок Мавандуя. Шелк (середина II в. до н. э.).

С принципом сяо был неразрывно связан другой важнейший принцип конфуцианства — человечность (или гуманность), неотъемлемая характеристика совершенного человека (цзюньцзы). Олицетворениями человечности и сыновней почтительности конфуцианцы представляли древних богов, „превратившихся“ в великих предков, — Юя, который завершил дело своего отца Гуня и усмирил потоп, Яо, Шуня, полулегендарных правителей Вэнь-вана и Чжоу-гуна. Эти великие предки образовали своеобразный конфуцианский пантеон „этических божеств“: по ним полагалось сверять свои поступки, их примерам надлежало следовать. А во главе этого пантеона стояло могущественное, справедливое и беспристрастное Небо.

Это Небо (Тяньди) уже значительно отличалось от того Неба, которое мыслилось как верховное божество Шанди. Небо конфуцианцев отдалилось от людей и утратило „личностные“ черты, превратилось в абстрактный регулирующий принцип, в Истину, Целесообразность, Абсолютный Порядок. Это Небо лишилось персонификации, обезличилось, с ним стало невозможно договориться (как с предками), людям доступно было только осознание его воли. Конфуций говорил о себе: „В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю Неба“. Иными словами, родовое божество Шанди благодаря конфуцианской доктрине преобразилось в рационализированный этический эталон Тяньди, который правит вселенной в том смысле, в каком управляют ею физические законы, безличные и неоспоримые.

Храм Неба в Пекине.

„Представителем“ этого абстрактного Неба на земле считался правитель — „сын Неба“, получавший от верховного принципа мандат на правление (тянь мин) и совершавший необходимые жертвоприношения „благоподателю“ от лица государства. По конфуцианскому учению, этот мандат вручался Небом добродетельному государю и тем самым наделял своего обладателя почти божественным статусом; но если правитель совершал ошибки и „вел себя опрометчиво“, Небо могло лишить его своей милости и отобрать мандат. Именно это, согласно „Книге преданий“, произошло с последним правителем легендарной династии Ся, который — по воле Неба — уступил престол добродетельному правителю иньцев Чэн Тану. А несколько столетий спустя по той же причине последний иньский правитель Чжоу Синь, „развратный и недостойный“, был вынужден передать власть вождю чжоусцев Вэнь-вану — „справедливому, добродетельному и мудрому“, о котором в одах „Шицзин“ говорится:

Царь Просвещенный (Вэнь-ван. — Ред.) был полон усердья и сил,

Слава его бесконечной является нам.

Небо свои ниспослало на Чжоу дары —

Внукам Вэнь-вана, потомкам его и сынам,

Внукам Вэнь-вана, потомкам его и сынам —

Корню с ветвями, да жить им в веках и веках!

Впоследствии понятие „смены мандата“ — гэмин[47] — стало важнейшим орудием политической борьбы. Духовный наследник Конфуция Мэнцзы учил, что „самое ценное в стране — народ, затем уж следует власть, а наименьшую ценность имеет правитель“, поэтому если правитель недобродетелен, его можно и нужно сменить и передать власть в руки истинно добродетельного государя.

Но каков этот истинно добродетельный государь и как его узнать? Конфуций отвечал на это вопрос так: „Когда в Поднебесной следуют Дао-Пути, то правила, музыка, приказы выступить в поход исходят от Сына Неба. Когда в Поднебесной сошли с Дао-Пути, то правила, музыка, приказы выступить в поход исходят от чжухоу (местных правителей. — Ред.). Когда [они] исходят от чжухоу, то редко так бывает, чтобы не утратили власть в течение [жизни] десяти поколений. Когда [они] исходят от дафу (родовой аристократии. — Ред.), то если власть не утратят в течение [жизни] пяти поколений, это редкость. Когда же судьба страны оказывается в руках пэйчэней — слуг вассалов, то редко бывает, чтобы не утратили власть в течение [жизни] трех поколений.

Когда в Поднебесной следуют Дао-Пути, то дафу не занимаются правлением. Когда в Поднебесной следуют Дао-Пути, то простолюдины не осуждают [методы правления]“.

Иначе говоря, истинно добродетельный государь тот, кто следует Дао и соблюдает ритуал (или Ритуал, как пишут иногда, чтобы подчеркнуть „космическую“ значимость этого понятия в конфуцианстве).

Конфуцианское Дао отнюдь не тождественно Дао даосов. В конфуцианстве Дао — это путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм, тогда как в даосизме это высший первопринцип, источник бытия и всего сущего, то есть нечто наподобие конфуцианского Тяньди. Чтобы ощутить разницу этих двух мировоззрений, достаточно сравнить фрагменты канонических текстов — конфуцианского трактата „Луньюй“ и даосского трактата „Дао Дэ Цзин“. Первый гласит: „Учитель сказал: „Искренне люби [наше] учение; стой насмерть, совершенствуя [наш] Дао-Путь. Государство, где неспокойно, не посещай; в государстве, где царит хаос, не живи. Если в Поднебесной есть Дао-Путь, то прояви себя; если [в Поднебесной] нет Дао-Пути, скройся. В государстве, где царит Дао-Путь, стыдно быть бедным и незнатным. В государстве, лишенном Дао-Пути, стыдно быть богатым и знатным““. Во втором читаем: „Превращения невидимого [Дао] бесконечны. [Дао] — глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата рождения — корень неба и земли. [Оно] существует [вечно] подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо… Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью“.[48]

Лаоцзы встречает Конфуция. Гравюра (I в. до н. э.).

Подробнее о Дао в трактовке даосов будет сказано в следующей главе, применительно же к конфуцианству необходимо отметить, что в понимании конфуцианцев Дао — следование по пути великих предков, воспроизведение „инвариантных“ образцов, архетипов, то есть опять-таки мифологема „вечного возвращения“. И движение по этому пути невозможно без точного и сознательного следования Ритуалу (Ли).

Как пишет В. В. Малявин, „в Чжоу ритуал еще сохранял свою архаическую значимость: он был прежде всего обрядом жертвоприношения, способом непосредственного общения с предками, и сфера его действия ограничивалась, по существу, кланом чжоуского правителя. Со временем ритуал у чжоусцев все более терял связь с его культовым контекстом, и ритуальная коммуникация постепенно перемещалась в область внутреннего мира человека, приобретала значение нормы нравственной самооценки“. Конфуций воспринимал Ритуал как нечто исконное, существующее независимо от человека, как своего рода естественный закон. В „Луньюй“ говорится: „Дин-гун спросил: „Каким образом государь использует чиновников, а чиновники служат государю?“ Учитель ответил: „Государь использует чиновников, следуя Ритуалу, а чиновники служат государю, основываясь на преданности““; и еще:

„Учитель сказал: „Когда мы говорим о Ритуале, имеем ли мы в виду лишь преподношение яшмы и парчи? Когда мы говорим о музыке, имеем ли мы в виду удары в колокола и барабаны?““ Ритуал для Конфуция — система взаимосвязей человека с миром, начиная от семьи и заканчивая Небом, система, которую надлежит всемерно сохранять и укреплять. В „Луньюй“ сказано: „Использование Ритуала ценно потому, что оно приводит людей к согласию. Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соответствии с Ритуалом. Совершать то, что нельзя делать, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к Ритуалу для ограничения этого поступка, — так поступать нельзя“. „Воплощением“ же Ритуала как высшей упорядоченности и гармонии служила музыка.

0 музыке как „космогоническом инструменте“ упоминалось еще в архаических мифах (вспомним хотя бы боевой барабан из кожи Куя, изготовленный по приказу Хуанди для войны с Чию, то есть борьбы порядка с хаосом). Конфуцианцы возвеличили роль музыки, тем более что пентатонный ряд китайской музыки[49] было логично „увязать“ с древним представлением о пяти первоэлементах, сочетание которых рождало гармонию. По „конфуцизированному“ мифу, великий предок Хуанди создал музыку, выражавшую всеобщее благоденствие, великий предок Яо — музыку, способствовавшую росту всего живого, а великий предок Шунь сотворил музыку всеобщего согласия. С точки зрения Ритуала музыка считалась его неотъемлемой частью, предназначенной помогать в „исправлении имен“, то есть в обуздании стихийности и дикости и в установлении порядка и гармонии. „Правильная“, „благородная“ музыка содействовала упорядочению мира (то есть миротворению), музыка же „дикая“, „неблагородная“ разрушала мир, и чтобы его восстановить, вновь требовалась „правильная“ музыка, которая возрождала Ритуал, так замыкался круг вечного возвращения.

Пожалуй, на этом рассказ о „вкладе“ конфуцианства в китайскую мифологию (именно в мифологию, поскольку этический и социально-политический аспекты учения Конфуция, собственно, и превратившие его в „религию вне религии“, имеют лишь косвенное отношение к нашей теме) можно было бы закончить, однако он будет неполным, если не остановиться на сугубо конфуцианских культах — культе грамотности в целом и классических сочинений в частности и культе самого Конфуция.

В 221 году до н. э. правитель царства Цинь, объединивший земли Древнего Китая, принял титул Цинь Шихуанди — „первый государь Цинь“. При этом правителе произошла крупнейшая катастрофа в истории конфуцианства: придерживавшийся взглядов легистов („законников“),[50] Цинь Шихуанди приказал закопать заживо 460 виднейших конфуцианцев и сжечь все конфуцианские сочинения, а также запретил изучение конфуцианской „ереси“. Тем не менее учение уцелело, и в начале эпохи Хань[51] (с 206 г. до н. э.) началась работа по восстановлению утраченных сочинений: разыскивались случайно сохранившиеся копии, записывались со слов стариков заученные ими фрагменты и т. д. В этой работе, к слову, принимали участие и знаменитые китайские историки Сыма Цянь, автор „Исторических записок“, и Бань Гу, автор истории первой династии Хань „Ханьшу“. Постепенно сложился канонический корпус конфуцианских текстов, который приобрел окончательный вид уже в эпоху Сун (X–XIII вв.), когда к канону были добавлены — в качестве самостоятельных произведений — две главы из трактата „Лицзи“.

Этот корпус текстов в итоге составили 13 текстов, 9 из которых считаются важнейшими, их знание обязательно для всякого образованного человека. Они входят в состав „Четырехкнижия“ („Сышу“) и „Пятикнижия“ („Уцзин“). К текстам „Четырехкнижия“ относятся трактаты „Луньюй“ и „Мэнцзы“, а также две отдельные главы из трактата „Лицзи“ — „Дасюэ“ и „Чжунъюн“. К „Пятикнижию“ причисляют отредактированные самим Конфуцием „Книгу песен“ („Шицзин“), „Книгу преданий“ (Шуцзин»), трактат «Лицзи», историческую хронику «Чуньцю» (вместе с комментарием к ней «Цзочжуань»), а также «Книгу перемен» («И-цзин»), причем последнюю включили в состав канона лишь в эпоху Хань. Кроме того, к числу канонических конфуцианских сочинений принято относить трактаты «Чжоули» и «Или», словарь «Эръя» и «Книгу о сяо» («Сяоцзин»). Со временем все эти сочинения, которые активно изучались в ханьскую эпоху, «обросли» многочисленными комментариями, причем объем комментариев значительно превышает объем самих текстов. Как пишет Л. С. Васильев, «собранные воедино, откомментированные и растолкованные, конфуцианские каноны уже с эпохи Хань стали играть в Китае не только роль священных книг, но и, в сущности, единственных книг, источника мудрости на все случаи жизни. Все прочие сочинения — трактаты философов, рассуждения политиков и министров, исторические хроники и своды и т. п. — были отныне лишь второстепенными источниками более или менее ценных и полезных сведений, истолкованных чаще всего в духе конфуцианства. Даже относительная ценность всех этих второстепенных сочинений стала со временем измеряться степенью соответствия их тем основным канонам, принципам и изречениям, которые были собраны в главных конфуцианских книгах».

Великий Учитель Конфуций. Гравюра (XIX в.).

При этом, хотя многие изречения и цитаты из этих книг широко разошлись в народе и даже превратились в поговорки, изучение — и просто чтение — самих текстов оставалось уделом людей как минимум грамотных, поскольку требовало знания древней письменности (гу-вэнь) и понимания древнего стиля. Не удивительно поэтому, что, цитируя Л. С. Васильева, «начиная с Хань именно чтение и изучение классических канонов и необычайное уважение ко всем тем, кто был в состоянии читать и понимать их, положили начало подлинному культу грамотности и образования».

Фактически культ грамотности в Китае зародился одновременно с конфуцианством. Основы этого учения, как, кстати, и основы даосизма, были сформулированы представителями сословия ши — грамотных «служивых мужей», из которого вышли в большинстве своем китайские философы и духовные просветители, в том числе Конфуций и Лао-цзы. Эти ши состояли на государственной службе, подвизались, например, в качестве хранителей амбаров и архивов, занимали другие чиновничьи должности, правители их отличали за умение четко и связно излагать мысли — «неприукрашенные слова»; в период Борющихся царств даже стали считать, что ши известны тайны мироздания и «истинные» способы управления Поднебесной, поэтому престиж сословия и грамотности чрезвычайно возрос. В эпоху же Хань образованные люди, занимавшие государственные посты, сделались своего рода «мирскими жрецами», владея различными знаниями и мудростью.[52] Чиновников, успешно сдавших экзамены на должность, почитали едва ли не как святых, причем это касалось и тех, кто обладал высшей, третьей ученой степенью (цзиньши), и тех, кто получал первую, низшую степень — шэнъюань (или сюцай). Все эти люди входили в особое сословие шэньши, которое, собственно, и управляло страной, а благодаря последнему обстоятельству именно образованность и ученая степень представлялись наивысшими ценностями, с каковыми не шли в сравнение ни богатство, ни личная доблесть. Ученые-чиновники шэньши «были в глазах народа наследниками и хранителями древней и великой мудрости конфуцианства, защитниками незыблемых традиций. После смерти их деяния обрастали легендами. Нередко они сами затем подвергались деификации и становились духами-покровителями того города, где прежде управляли. И именно эти легенды о добродетельных чиновниках всегда поддерживали в народе культ мудрых и справедливых шэньши» (Васильев).

Конечно, почтительное отношение к носителям и хранителям знания отнюдь не является сугубо китайским феноменом, оно известно всем без исключениям традиционным обществам, которые чтили жрецов, мудрецов и философов, но, пожалуй, только в конфуцианском Китае сформировался подлинный культ знаний, отправление которого было неразрывно связано с социальной деятельностью.

Логичным следствием этого культа стало обожествление самого Конфуция.[53] Вскоре после его смерти в городке Цюйфу в провинции Шаньдун, неподалеку от места захоронения мудреца, был воздвигнут храм, а в 195 году до н. э. первый ханьский император Лю Бан совершил на могиле Конфуция торжественное жертвоприношение тай-лао (тройственная жертва, когда закалали быка, барана и борова, считалась в Китае наиглавнейшей). В 267 году императорским указом было установлено четырежды в год совершать жертвоприношение тай-лао в честь Конфуция как на императорском алтаре в столице, так и в храме в Цюйфу. В 555 году был обнародован указ о возведении храмов Конфуция в каждом городе страны и о регулярных жертвоприношениях в этих храмах (позднее под влиянием буддизма в этих храмах появились скульптурные изображения Конфуция — точнее, его предполагаемого облика, поскольку прижизненных изображений мудреца не сохранилось). А в эпоху Сун постановили, что каждый соискатель ученой степени и чиновничьей должности обязан совершать жертвоприношения Конфуцию в городском храме в его честь, и с того времени Конфуций сделался официально признанным покровителем учености и чиновников. По замечанию Л. С. Васильева, «не будет преувеличением сказать, что при всем обилии богов и героев в средневековом Китае первое место во всекитайском пантеоне обожествленных принадлежало именно Конфуцию. И при всем том нет оснований считать, что Конфуций в средневековом Китае стал божеством в полном смысле этого слова… Для основной части апологетов конфуцианства, для образованных конфуцианцев, для ученых-чиновников и учащихся Конфуций был великим человеком, чьей необъятной и недостижимой мудрости они покло нялись не в силу слепой веры, а вследствие воспитанной веками искренней убежденности в непревзойденном совершенстве его идей и идеалов».

Так обстояло дело в кругу образованных людей. В народе же Конфуция почитали как божество, окружили его жизнь множеством легенд (так, утверждалось, что форма головы новорожденного Конфуция сулила ему великую судьбу — на голове у младенца было несколько бугорков, а посредине вмятина, как у одного из великих предков, Фуси, который создал иероглифы, научил людей писать, читать и считать и готовить пищу на огне). Слова и поступки мудреца приобрели статус божественных заповедей и идеальных действий, которые следовало воспроизводить каждому человеку. Со временем культ Конфуция «раздвоился»: мудреца стали отождествлять с богом долголетия Шоусином, которого изображали в образе убеленного сединами старца, окруженного детьми; это толковалось как объединение нации вокруг великого учителя и наглядное проявление сыновней почтительности сяо.

Жертвоприношение Учителю Кунцзы. Гравюра.

Еще одним следствием — и поистине глобальным по масштабам — культа знаний в целом и культа Конфуция и конфуцианства в частности стало возникновение и укрепление культа Поднебесной как центра мироздания. В известной степени этот культ можно сопоставить с культом Рима как Вечного города. В Риме, как писал Жорж Дюмезиль, «история от основания города заменяла мифологию людям, для которых все ценности определялись их городом, и ни окружающий его мир, ни времена, которые ему предшествовали, не представляли особого интереса». Не мир для древних римлян ужался до пределов города, как было в Вавилоне, но город охватил собой весь мир. Пламя пожара, погубившего Трою, из которой бежал «родоначальник» Эней, было одновременно пламенем мирового пожара, уничтожившего прежнее мироздание и очистившего его от скверны. Из этого пламени, подобно фениксу, и возник Вечный город, наследник Трои и «зиждитель устоев и мерило ценностей» — как себе, так и всей Ойкумене. По Титу Ливию, величие Рима в веках обеспечила римская доблесть (virtus romana), объединяющая в себе справедливость (justitia), верность (fides), мужество (honor), умеренность (moderatio) и благочестие (pietas). «Бессмертным богам, — писал Ливий, противопоставляя римлян этрускам и македонянам, — любезны благочестие и верность, коими достиг своего величия римский народ».

Схожие представления обнаруживаются и в конфуцианском Китае. Поднебесная — центр мироздания и венец творения, окруженный безграмотными варварами, которые обязаны почитать Сына Неба и приносить ему дань. «Любые взаимоотношения конфуцианского Китая с его соседями на протяжении почти двух тысячелетий всегда рассматривались только и именно сквозь эту призму. Как только представители какого-либо племени или соседнего государства прибывали в Китай, специальное управление, ведавшее сношениями с иностранцами, рассматривало прибывших как данников. Даже в 1793 году, когда в Китай прибыло первое английское посольство, на кораблях, везших миссию по китайским водам, развевались флаги с надписью „Носитель дани из английской страны“… Судя по многочисленным записям в китайских средневековых хрониках, все такие визиты в Китай всегда воспринимались и фиксировались именно как явления данников, признание зависимости» (Васильев). В ином качестве окружающий мир жителей Поднебесной не интересовал, чему немало удивлялись, например, Марко Поло и отцы-иезуиты, основавшие в Китае свои миссии.

Даже внешние завоевания (монголы, маньчжуры) оказались неспособными изменить восприятие Поднебесной как центра мироздания. Китайская традиция попросту «переваривала» завоевателей, «окитаивала» их и способствовала вдобавок, как пишет Л. С. Васильев, «формированию в умах конфуцианских лидеров не только убеждения в величии, превосходстве и совершенстве китайской цивилизации, но и привычки считать все соседние народы кандидатами в китайцы. Восприятие же этими народами отдельных элементов китайской цивилизации лишь подтверждало, в глазах конфуцианских лидеров Китая, абсолютную справедливость подобной точки зрения».

Основы величия Рима по Титу Ливию можно сопоставить с теми характеристиками, которыми, по Конфуцию, должен обладать совершенный человек цзюньцзы: человечность, чувство долга, сыновняя почтительность, уважение к древности, следование Дао и Ритуалу. Эти идеалы, ставшие со временем для китайцев заповедями наподобие Моисеевых, и сформировали конфуцианскую цивилизацию Китая — цивилизацию, о которой выдающийся английский историк Арнольд Тойнби писал: «Двухтысячелетняя посмертная власть Конфуция выдержала междуцарствие, последовавшее за падением империи Хань, вторжение варваров, победоносное шествие махаяны по новому дальневосточному миру и варварское вторжение более поздних времен. Единственной силой, которая может серьезно соперничать с конфуцианством за власть над китайскими умами, оказалась цивилизация Запада, насильственно вторгающаяся в жизнь Китая. Возможно, на некоторое время западное влияние действительно ли шило Конфуция его трона, но, даже официально отстраненный, непобедимый мудрец продолжает властвовать инкогнито.[54] Ибо сущность конфуцианской социальной системы, учрежденной две тысячи лет назад, — это правление под эгидой учителя, авторитет которого с веками только возрастал и давно уже стал непререкаемым. Даже сейчас мы не можем утверждать, что настал конец его многовекового царства, без всяких ухищрений завоеванного древнекитайским мудрецом, после того как он потерял свой официальный пост в маленьком княжестве Лу».

Дракон, изображенный на парадном одеянии императора. Эпоха Цин.

Конфуцианство господствовало в Китае на протяжении тысячелетий и до известной степени продолжает господствовать и по сей день. Однако наряду с ним в стране существовали и продолжают существовать иные мифорелигиозные традиции, к числу которых принадлежит и принципиальный противник конфуцианства — даосизм.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 5 ПРОКЛЯТОЕ ЗОЛОТО: от мифологии к эпосу

Глава 5 ПРОКЛЯТОЕ ЗОЛОТО: от мифологии к эпосу Философ Эвгемер и его отношение к мифам. — Боги как первопредки и родоначальники. — Героическое время. — Боги и герои. — Предание о нибелунгах. — Мотив проклятого золота. — Поимка карлика Андвари. — Проклятие Андвари. —

Глава 1 НОРВЕЖСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Глава 1 НОРВЕЖСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ Туссеры. — Ульдра. — Йутулы. — Мост йутула. — Гурри Куннан. — Корона невесты. — Повитухи и волшебная мазь. — Рог Ойстада. — Ниссе. — Вервольфы и мары. — Духи. — «Сага о людях с Песчаного берега». — Нок. — Кваренкнурре. —

Глава 2 ШВЕДСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ И СУЕВЕРИЯ ШВЕДОВ

Глава 2 ШВЕДСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ И СУЕВЕРИЯ ШВЕДОВ Йоль, или Рождество. — Один и Тор в фольклоре. — Великаны и карлики. — Тролли. — Эльфы. — Горный народец. — Эльфийские сады. — Летающие эльфы. — Лесные духи. — Скоге. — Русалки и духи источников. — Неки и

Глава 1 «ЕСТЬ ГОРА КУНЬЛУНЬ»: мифологическая традиция Древнего Китая

Глава 1 «ЕСТЬ ГОРА КУНЬЛУНЬ»: мифологическая традиция Древнего Китая Каков был довременный мир — Чей может высказать язык? Цюй Юань. Вопросы Небу[3] Мифы архаические и обработанные. — Мифы о сотворении мира. — «Вопросы небу». — Цзюйлин и Мать бесов. — Хаос, Инь и Ян. —

Глава 3 НЕБЕСНОЕ ДАО: даосская традиция в мифологии

Глава 3 НЕБЕСНОЕ ДАО: даосская традиция в мифологии Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем — мать всех вещей. Дао Дэ Цзин Конфуцианство и даосизм. — Шаманические корни даосизма. — Трактат «Дао Дэ Цзин». — Дао и Дэ. — Мироздание даосов. — Паньгу. —

ГЛАВА 1 «О НЕБО И ЗЕМЛЯ, ПОМОГАЙТЕ НАМ ВМЕСТЕ С БОГАМИ»: индийская мифологическая традиция

ГЛАВА 1 «О НЕБО И ЗЕМЛЯ, ПОМОГАЙТЕ НАМ ВМЕСТЕ С БОГАМИ»: индийская мифологическая традиция Культура Мохенджо-Даро и Хараппы. — Протоиндийская письменность. — Мифология протоиндийцев. — Арии. — Индоиранская общность. — «Ригведа» и «Авеста». — «Ведийская ночь». —

Как вода превращается в лед?

Как вода превращается в лед? Если ты наблюдал, как пруд, озеро или река покрываются льдом, ты мог заметить, что сначала льдом покрывается поверхность воды.А тебе не кажется, что, если пруды, озера и реки замерзали бы со дна, а не наоборот, то многое в нашей жизни выглядело бы

Как гусеница превращается в бабочку?

Как гусеница превращается в бабочку? Вы когда-нибудь общались с людьми, которые утверждают, что бабочки никогда не едят? И это истинная правда для некоторых видов бабочек, а причиной этого является процесс ее превращения из гусеницы.За свою жизнь самка откладывает от 100 до

Глава 1. С оглядкой на историю

Глава 1. С оглядкой на историю Провидение одарило нас любовью к вину, чтобы наши мысли обрели красоту и благородство. Чабуа Амирэджиби. «Дата Туташхиа» Давайте по-честному. Мы не знаем, что это тогда была за жидкость. Находки в селе Шулавери недвусмысленно говорят

Как вода превращается в лед?

Как вода превращается в лед? Если ты наблюдал, как пруд, озеро или река покрываются льдом, ты мог заметить, что сначала льдом покрывается поверхность воды.А тебе не кажется, что, если пруды, озера и реки замерзали бы со дна, а не наоборот, то многое в нашей жизни

Когда персонаж превращается в образ?

Когда персонаж превращается в образ? Обычно мы запоминаем литературное произведение благодаря ярким и выразительным действующим лицам, а также умело построенному и напряженно развивающемуся сюжету. Тогда мы начинаем говорить о художественных достоинствах

Как дерево превращается в пиломатериалы?

Как дерево превращается в пиломатериалы? Лесная промышленность — одна из самых старых отраслей в Америке. Существует легенда о том, что Лейф Эриксон, который, как предполагают, посетил Северную Америку около 1000-го года, вернулся из Нового Света с грузом бревен! Известно,

Глава 6. Вечная традиция цдаки

Глава 6. Вечная традиция цдаки Копилка для сбора

Глава 3 КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МУЗЫКИ

Глава 3 КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МУЗЫКИ Музыка — часть вибрирующей Вселенной. Ферунчо Бузони, композитор К ВОПРОСУ ОБ ЭПОХАХ Должен признаться, к ответу на вопрос об эпохах я оказался не готов. Отыграв скрипичный концерт Мендельсона, я, изрядно усталый и потный, встал у