Глава шестая Бретерство

Глава шестая

Бретерство

Социально-психологическая характеристика бретерства. Представление бретера о дуэли. Бретеры и тайные общества. Отношение власти к бретерству. Эстетизация жестокости

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бретерские легенды и анекдоты

Дуэль стала в свое время модным явлением. Поначалу распространившаяся в среде европеизированной молодежи, в первую очередь военной, эта мода в первые десятилетия XIX века стала всеобщей. О поединках мечтали, как о воинских подвигах и любовных победах; дуэли неразрывно связывались с надеждами на славу и уважение. И появились люди, для которых эти мечты и надежды не тускнели на первом же барьере, не отступали на задний план, а становились делом всей жизни.

Если дворянин часто дерется на дуэлях – значит он строг в вопросах чести. Чтобы приобрести репутацию человека, который не шутит честью, нужно иметь в своей биографии несколько поединков. Такая логика очень многих подкупала своей простотой и очевидностью. И тогда дуэль становилась самоцелью, было уже не важно, есть для нее причины или нет. И оскорбление становилось самоцелью, так как за ним должно было последовать «благородное удовлетворение». Людей же, которые «ищут случая придраться для вызова на поединок», «наискиваются на вызов» (В. И. Даль), «привязываются и оскорбляют из удовольствия оскорбить» (Ф. М. Достоевский), называли бретерами (от фр. bretteur – дуэлист, забияка; в русском варианте встречается и написание с двумя «т» – «бреттер»).

Живые люди редко задумываются, зачем они нужны Культуре. Они живут, совершают те или иные поступки, потому что так нужно или потому что так хочется; берут пример с известных им людей или литературных героев, сознательно или неосознанно строят свое поведение в соответствии с определенными моделями или стереотипами. В каждом обществе, кроме подавляющего большинства добропорядочных и законопослушных граждан, живущих согласно унаследованным от старших поколений нравам и обычаям, обязательно есть люди, нарушающие нормы, идущие против течения. Для современников они хулиганы или преступники, чудаки или придурки; но проходит время, и потомки видят, что без этих чудаков прошлое было бы скучной схемой. Отклонения не дают норме закостенеть, делают ее осмысленной и осознанной. Калейдоскоп разнообразных нарушений окружает норму со всех сторон, обозначая ее границы.

Каждый сходит с ума по-своему. Один – наедине с самим собой, в своем кабинете или дальнем казанском поместье. Для другого вся прелесть заключается в том, чтобы бросить вызов окружающим, подразнить «нормальное» большинство[60]. В конце XVIII – первой трети XIX века, в эпоху расцвета русской дуэли и моды на нее, метафорический вызов обществу превращался в реальные вызовы на поединки. Почти все формы молодежного эпатажа объединились в бретерстве. И законы чести, point d’honneur, часто оставались последней ненарушаемой нормой поведения.

Законы point d’honneur для бретера заменяли все прочие. Человек имеет право на любые поступки, если они не противоречат его личным представлениям о чести и если он готов ответить за них согласно обычаям, «принятым между благородными людьми». Человек может иметь любые прихоти и слабости, быть жестоким или великодушным, если этот человек готов с оружием в руках отстоять свои права. Дуэльный ритуал должен дать возможность определить, чье право «правее». Бретер, как средневековый рыцарь, бросает вызов всем и всему. И как для рыцаря турнир, для бретера дуэль – священный обряд, к которому он относится с уважением и почти трепетом. Дуэль – это обряд вступления в орден настоящих рыцарей, настоящих гусаров, настоящих джентльменов, настоящих мужчин. Дворянин, тем более офицер, ни разу не дравшийся на поединке, вызывал недоумение и даже насмешливую улыбку (см. анекдот о дуэли между М. С. Луниным и А. Ф. Орловым в версии П. Н. Свистунова на с. 179–180 наст. изд.).

Дуэль для бретера – это ритуал, близкий к братанию: в обоих случаях сближение, почти родство, скрепляется кровью, возможной и реальной. Поэтому легко объяснимо, что бретер после дуэли не испытывает никаких враждебных чувств к своему сопернику.

Поведение соперника на дуэли помогает бретеру узнать в нем или «своего» (т. е. такого же бретера), или же «обычного» человека. Но чем более человек бретер, тем ?же круг тех, кого он может признать «своими», а все остальные оказываются недостойными благородного отношения. В этих взглядах иногда находили оппозиционность государственной бюрократической системе, но, на наш взгляд, ее не следует преувеличивать. Великий князь Константин Павлович был во многом прав: «Пусть себе молодой офицер пошалит, перебесится, это не беда, лишь бы хорошо, исправно служил. И обыкновенно бывает так: чем больше офицер шалит, тем исправнее служит… Но читать журналы и книги? Это скверно, вольнодумство, никуда не годится… Но собираться и обедать вместе, это еще хуже… Ни, ни!» [123, ч. 4, с. 100].

Конечно, для многих бретерство было эскападой, периодически возникающей почти физиологической реакцией на фрунт, развод, парад и тому подобное, психологической разгрузкой, даже отдыхом.

Но не будем и преуменьшать. Ведь все-таки настоящие бретеры большей частью и читали, и бунтовали. Многие из них были людьми весьма образованными и начитанными, обладали острым умом и живым воображением. Ф. И. Толстой-Американец, М. С. Лунин, А. И. Якубович, Ф. Ф. Гагарин и другие были, каждый по-своему, людьми интересными и незаурядными, выбивающимися из рамок и схем – государственных, политических, из всех прочих жестких структур. Это были личности, люди, нигде не ставшие до конца «своими».

Многие из бретеров оказались в тайных обществах. Для них это было естественно. М. С. Лунин, еще в 1812 году собиравшийся проситься парламентером к Бонапарту, чтобы при передаче депеши заколоть ненавистного корсиканца (он даже демонстрировал всем желающим специально для этой цели приготовленный кинжал [134, с. 227–228]), – через несколько лет столь же естественно мог обратить свой кинжал против другого тирана. Постоянная привычка с оружием в руках подтверждать личную честь и благородство предлагала такие же решительные средства для борьбы с неблагородством и бесчестием политическим.

Декабристы не рассматривали дуэль в качестве средства политической борьбы, но вели себя иногда вполне по-бретерски: по-бретерски вызывались на поединок с тираном, по-бретерски шли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Александр Одоевский бесшабашно восклицал: «Умрем, братцы! Ах, как славно умрем!» И противостояние на площади напоминало двух дуэлянтов, стоящих у барьеров.

Впрочем, в этой аналогии не следует заходить слишком далеко. Якубович, захотевший выступить в роли секунданта-посредника (в духе Зарецкого), курсировавший между молодым императором (которому он предлагал свои услуги парламентера) и взбунтовавшимся каре (которое он всячески подбадривал), заслужил вместо уважения и бретерской славы презрение обеих сторон.

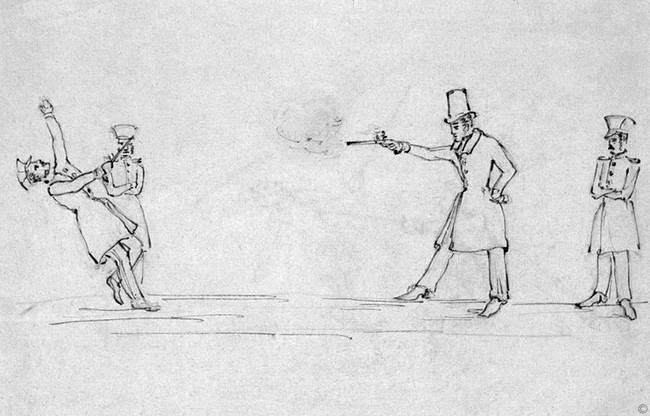

Дуэль на пистолетах. С альбомного рисунка XIX в.

Потом, в царствование Николая I, власти уже не столь лояльно относились к бретерству. Отставка А. П. Ермолова в 1827 году, а затем Польское восстание 1830–1831 годов закончили историю двух крупнейших «центров» российского бретерства – Кавказа и Варшавы. Да и само бретерство потеряло оппозиционность, буйство стало шалостью.

Дуэль для бретера, конечно же, не была средством выражения каких-либо политических идей или осознанного общественного протеста. В поединке привлекала жажда победы, «упоение в бою» и… красота. Красота – в свободе проявления своей личности, в праве на любые поступки. Красота – в пренебрежении жизнью; красота – в утонченной вежливости на барьере; красота – в жестокости и неожиданности оскорбления.

Некоторые выходки Американца или Якубовича могут показаться патологическим садизмом, даже когда мы видим, что своей жизнью они играют так же легко, как и чужими. Но помимо несомненных психологических отклонений или их отсутствия, жестокость – это феномен культурный. Знаменитые военные походы, особенно начала XIX века, в значительной степени изменили в массовом сознании отношение к убийству. Многие люди с неустоявшимся или деформированным сословным сознанием теперь силой своего оружия выслуживали право на место в жизни; катаклизмы европейской политики воспринимались многими или как мировая катастрофа, или как рождение нового мира, свободного от старой морали, от старых условностей. О знаменитом партизане Александре Самойловиче Фигнере, прославившемся своей храбростью и самоотверженностью, рассказывали: «Его лучшею и частою забавою было, внушив ласковым разговором с пленными офицерами веселость и доверие к себе, убивать их неожиданно из пистолета и смотреть на предсмертные их мучения. Это делалось вдали от армии, куда доходили о том только темные слухи, которым не верили или забывали в шуме военном» [53, с. 97]. Слухи о жестокости и фанатичной ненависти Фигнера к французам надолго пережили его самого (погибшего в 1813 году). Спустя почти двадцать лет Фигнер стал прообразом одного из героев романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», автор включил в свое повествование и эпизод расстрела военнопленных французов.

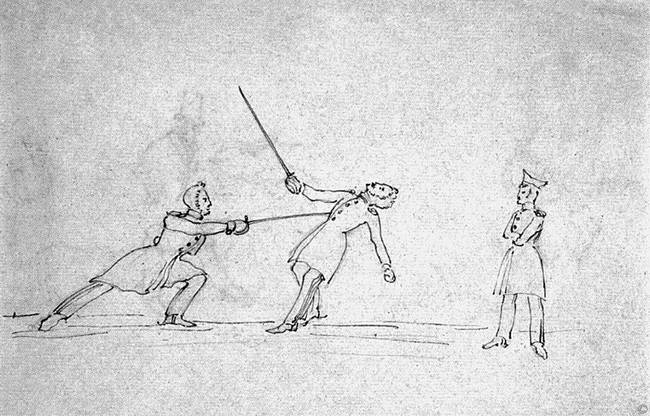

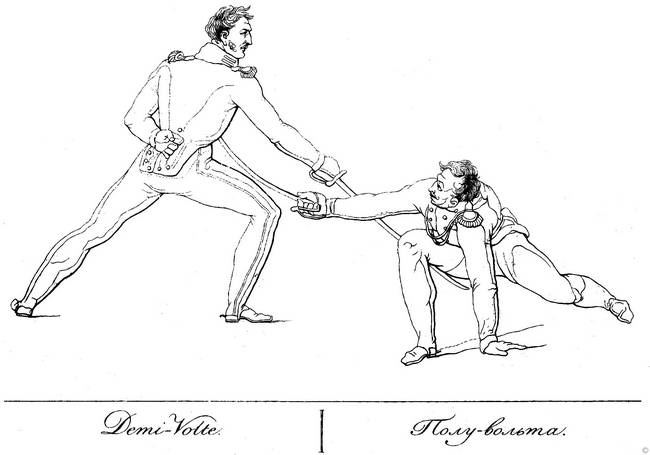

Дуэль на шпагах. С альбомного рисунка XIX в.

Жизнь не являлась абсолютно доминирующей ценностью. Культ достойной гибели на поле боя с оружием в руках, лицом к лицу с врагом отчасти распространялся и на поединки. Вообще, отношение к жизни и смерти тогда было иным. Ю. Н. Тынянов говорил, что «во времена Пушкина и декабристов смерти не боялись и совсем не уважали ее. <…> Страх смерти… в России придумали позже – Тургенев, Толстой»[61] [45, с. 402].

Кроме того, эстетизация жестокого и отвратительного – это явление, закономерно, периодически возникающее в культуре. Название трактата Томаса де Квинси «Об убийстве как одном из изящных искусств» [212] для романтического сознания было шокирующим, но неслучайным. Так и бретер мог видеть красоту в убийстве, в жестокости, в оскорблении.

Дуэль – это ритуал, и бретеры – своеобразные жрецы этого ритуала. Они хранят традицию, поддерживают строгость правил; они участвуют во множестве дел чести, иногда даже провоцируя и стравливая неопытных дуэлянтов, тем самым привлекая всеобщее внимание, увеличивая значение именно этой сферы жизни.

Участие в делах чести являлось едва ли не основным занятием бретера. Ни одна ссора и уж тем более поединок в обществе не могли состояться без «своего» бретера. Бретер мог быть секундантом, посредником, свидетелем, самим своим присутствием и участием освящая поединок, приобщая его к высокому ритуалу. Под пристальным взглядом бретера даже самый застенчивый дворянин приосанивался, распушив усы, сомнения исчезали, рука твердела.

Бретеры были живыми справочниками и кодексами. Их мнение считалось наиболее авторитетным в любой спорной ситуации. Их вмешательство было подчас важнее суда чести, потому что бретер был готов в любом деле сам встать к барьеру и вызвать любого, кто уклоняется от благородного удовлетворения.

Рассказы о знаменитых бретерах, их проделках и «разделках»[62], острых словечках и безобразных выходках, легенды и анекдоты, сплетни и слухи были своеобразным дуэльным кодексом. Законы чести в России основывались не столько на норме, сколько на прецеденте. Для такого типа регламентации характерен особый интерес не к обычному, нормальному, типичному, а к исключительному, аномальному. Бретеры продуцировали всевозможные отклонения от нормы, обозначая границы допустимого и недопустимого, и при этом своей судьбой воплощали приговор, вынесенный их поступкам и жизни в целом. Легенды о знаменитых бретерах давали многим юнкерам примеры для подражания и рецепты действия в тех или иных ситуациях, образцы храбрости и молодечества или дерзости и буйства.

В каждом полку и в каждом уезде был свой Зарецкий, свой отставной или прикомандированный гусар, свой «ера, забияка» (выражение Д. Давыдова), который, конечно же, в свое время «перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым» («Выстрел» А. С. Пушкина), который кого-то «из окошка за ноги спустил», «кого-то обыграл на триста тысяч» – «картежник, дуэлист, соблазнитель, но гусар-душа, уж истинно душа», которого «товарищи обожали», а полковые командиры терпели как «необходимое зло»; и каждый мог вспомнить, как он с этим «знаменитым» какую-то «штуку сотворил», но и побаивался, что тот вдруг ни с того ни с сего «возьмет да разденет меня, голого вывезет на заставу да посадит в снег, или… дегтем вымажет, или просто…».

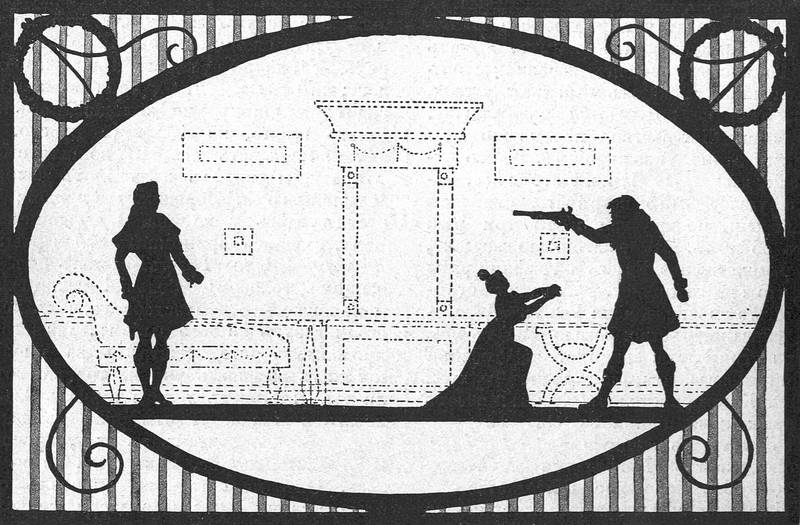

В. В. Гельмерсен. Иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Выстрел»

Бретерство в принципе индивидуалистично, поэтому в объединении различных личностей под общим названием есть что-то искусственное. Бретерство на самом деле – это логическая конструкция, порождение массового сознания, достаточно далекого от самого явления. В общий же бретерский миф как составляющие входили легендарные биографии реальных личностей, очень непохожих друг на друга.

И в своем бретерстве эти личности различались так же, как в характерах и нравах, образовании и интересах. Ф. И. Толстой-Американец и М. С. Лунин, Ф. Ф. Гагарин и Ф. А. Уваров, К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев – все эти имена (и многие другие) в общественном сознании так или иначе связывались с бретерством – и каждое из этих имен было Именем. Некоторые из них и остались-то в истории только благодаря своим проделкам и поединкам (Американец, Гагарин, Уваров); для других бретерство было дополнением к чему-то иному (или следствием). Но в любом случае в них (и в их дуэлях, и в их шалостях) ощущались твердость и сила, живая цельность характера. Материалы, подобранные нами в «Приложениях», наглядно подтверждают это.

БРЕТЕРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ И АНЕКДОТЫ

«Товарищи меня любили (рассказывал Шумский[63]). Во всех шалостях и проделках я был всегда в голове. Бойкий и задорный, избалованный надеждою безнаказанности, я в своих выходках часто доходил до дерзости – мне всё прощали. Рассказы моего учителя-француза мне очень пригодились: руководясь ими, я удивлял всех моими выходками. Без Шумского не обходилось ни одной шумной пирушки, ни одной вздорной затеи» [198, с. 46].

«Много проказ сходило с рук Шумскому. Погубил его вот какой случай: пьяный он пришел в театр, в кресла; принес с собою вырезанный арбуз, рукою вырывал мякоть и ел. Перед ним сидел плешивый купец. Опорожнивши арбуз от мякоти, Шумский нахлобучил его на голову купца и на весь театр сказал: „Старичок! Вот тебе паричок!“ Купец ошеломел; но когда освободился от паричка и, обернувшись, увидел перед собою смеющегося пьяного офицера, то так же громко воскликнул: „Господи! Что же это? Над нами, купцами, ругаются публично“. В театре произошла суматоха, Шумского арестовали; от Государя утаить нельзя было, – и Шумский послан на Кавказ в бывший тогда гарнизонный полк. По смерти Аракчеева он вышел в отставку, поступил в гражданскую службу, но за пьянство уволен; затем бродил из монастыря в монастырь в качестве послушника, ради куска хлеба, и умер, говорят, в кабаке» [15, с. 184].

«Будучи известной храбрости поручиком в Александрийском гусарском полку, он[64], в 1814 г<оду>, в Париже, имел не менее известную дуэль с тремя французскими офицерами за вопрос их: „Почему одни <русские офицеры> носят черные на шляпы перья, а другие – тоже петушьи, как у него, белые?“ – Бартенев очень вежливо разъяснил им, что черные носит пехота, а белые – конница и что перья не с петухов, а с французских орлов, „que nous avons ?pluch?“[65]. Он вышел счастливо из этих поединков, был переведен в гвардейский конно-егерский полк и тотчас отправлен, чтобы прекратить вызовы, которые могли еще последовать. В полку, будучи уже ротмистром, он имел столкновение с полковым командиром, столь же известным храбростью г<осподино>м Алферьевым: положено было стреляться одним пистолетом заряженным, а другим холостым. Чтобы развести их, Бартенев переведен был майором в Смоленский полк и в ту же ночь отправлен во Францию» [108, с. 83].

Русские воины в Париже. Лубок. 1810-е

«Это происходило в 1814 году, в Париже, где, по взятии столицы Франции, стояли наши войска. Поручик одного из наших гусарских полков, некто Телавский, Геркулес ростом и силою, рубака каких мало, но с тем вместе умный и превосходно воспитанный и образованный, обедал раз в одном парижском ресторане. За одним с ним столом сидело человек десять французских кавалеристов. Шел общий разговор. Французы чересчур развернулись и позволяли себе шуточки и насмешки, не совсем изящные, над русскими офицерами. Телавский, превосходно говоривший по-французски, отшучивался очень остроумно и не дозволял выбить себя из позиции защитника русской армии. Но вот один из французиков отпустил вдруг уже очень плоскую, казарменную и оскорбительную фразу для русских офицеров. Телавский тотчас же отвечал:

– Cela, passe la plaisanterie[66]: это относится уже прямо к чести русской армии, и потому я требую у вас удовлетворения.

– С величайшим удовольствием. На чем же вам угодно драться?

– На саблях.

– Согласен.

– И я разделяю мнение моего товарища и, стало быть, тоже принимаю ваш вызов, – отозвался другой офицер.

– И я тоже, – послышалось со всех сторон, – все десять офицеров вышли драться с Телавским. Они тут же сделали и вынули десять номерных билетов, кому начать и в каком порядке продолжать поединок.

Отправились за город. Встали в позицию. Дуэль началась. Раз, два, три, и француз, тяжело раненный, падает. Становится против Телавского другой: после трех или четырех взмахов могучей сабли русского Геркулеса падает на землю и другой его противоборец. И таким образом, поочередно, французики все до последнего, до десятого, „ont mordu la poussi?re“[67], были искрошены богатырем Телавским, который под конец и сам свалился, и его покрошили» [196, ч. 1, с. 113–114].

«Храбрый, обстрелянный офицер, испытанный в трех исполинских походах, безукоризненно благородный, честный и любовный в частных отношениях, он[68] не имел причины не пользоваться глубоким, безусловным уважением и привязанностью товарищей и начальства. <…> Это уважение было так велико, что без малейшего затруднения и без всякого нарекания он мог отказаться от дуэли, за какие-то пустяки ему предложенной довольно знатным лицом, приводя причиною отказа правила религии и человеколюбия и простое нежелание; все это, подтверждаемое следующим размышлением в виде афоризма: „Si pendant trois ans de guerre je n’ai pas pu ?tablir ma r?putation d’homme comme il faut, un duel, certainement, ne l’?tablira pas“»[69] [75, с 62].

«В один вечер[70] брат Николай, быв еще колонновожатым, заспорил о нашей службе с г. Михайловым, довольно близким к дому хозяйки и женихом сестры славного впоследствии партизана Фигнера. В этом споре Михайлов сказал брату, что если, как он слышал, какой-то офицер Генерального штаба не сумел набросить летучий мост на реку, то что же после того колонновожатый? Николай рассердился и тут же на месте дал ему пощечину. Это произвело большой шум в зале, и одна из барынь… сказала: „Je l’ai vu et entendu, ce soufflet a ?t? bien appliqu?“[71]. Родной брат Фигнера, гусарский офицер, находился на этом же вечере и понуждал битого Михайлова вызвать брата на поединок, но тот струсил, тогда я, подойдя к Фигнеру, объяснил ему, что как брат Николай еще юнкер, то с ним драться нельзя, – и я вместо него принимаю поединок с ним – Фигнером, который тотчас согласился. Так дело до утра и осталось. Такое происшествие в доме адмирала было ему и семейству его крайне неприятно, и он старался замять оное, так чтоб и слух о том не распространился по городу. На другой день утром приехал к нам Семен Никола<евич> Корсаков и от имени Николая Семеновича просил прекратить эту неприятную историю.

Фигнер согласился назвать Михайлова подлецом, а мне более ничего не оставалось, как помириться с Фигнером» [133, с. 81].

«В двадцатых годах жил в Варшаве сенатор Ник<олай> Н<иколаевич> Новосильцев и занимал весьма важный пост по гражданской части. Это был человек очень умный, деловой, энергичный, но и далеко не благодушный, бессердечный, умевший заслужить всеобщую и сильнейшую ненависть у поляков. <…> Однажды он давал бал. Между гостями находились молодой полковник Киль, адъютант Цесаревича, и еще одна молодая полька, красавица, за которою Киль очень ухаживал и к которой в то же время был весьма неравнодушен и сам хозяин, хотя и очень немолодой, но большой поклонник прекрасного пола. Его мучила страшная ревность, и в конце концов, а также и вследствие обильных возлияний он не выдержал и, придравшись к чему-то, наговорил больших неприятностей молодому полковнику.

– Это что значит? – сказал оскорбленный Киль. – Вы позволяете себе говорить дерзости своим гостям, у себя дома! Не угодно ли вам дать мне за это удовлетворение?

– Какого такого удовлетворения требуете вы от меня?

– В шести шагах расстояния и с пистолетом в руках!

– Вот еще что вздумали! Стану я с вами стреляться: я гожусь вам в дедушки.

– Вы можете годиться хоть в прадедушки, но должны быть вежливы со всеми, а тем более со своими гостями. А если вы забыли это и сделались невежею, то должны со мною стреляться.

– Стану я с вами стреляться… Стара штука!

– Так я заставлю вас стреляться со мною! Пока прощайте.

На другой день Киль является к Цесаревичу и рассказывает ему о случившемся на бале.

– А! хорошо! – сказал великий князь… – Сейчас же поезжай к Новосильцеву и скажи ему, что я твой секундант и прошу, чтобы он сейчас же прислал ко мне своего секунданта, для того чтобы условиться с ним о месте и времени поединка между тобою и Новосильцевым. Да скажи ему, чтобы он немедленно исполнил мое приказание. А то ведь я шутить не люблю»[72] [123, ч. 4, с. 75–78].

«Генерал Ушаков, командир Волынского гвардейского полка, уезжая в отпуск, сдал командование старшему полковнику Ралю. По возвращении из отпуска и при приеме полка обратно между Ушаковым и Ралем произошел крупный разговор, а затем и вызов на дуэль. Раль был глубоко уважаем и любим всем полком и вследствие этого многие штаб– и обер-офицеры горячо вступились в это дело и, так как тут не было кровавой обиды, а только одно более или менее оскорбленное самолюбие, им удалось помирить поссорившихся. И вдруг узнает об этой истории великий князь[73]. Сейчас же посылает к Ушакову и Ралю своего адъютанта и свои кухенрейтерские пистолеты и приказывает передать им следующее:

– Военная честь шуток не допускает, когда кто кого вызвал на поединок и вызов принят, то следует стреляться, а не мириться. Поэтому Ушаков и Раль должны стреляться или выходить в отставку.

Итак, поединок состоялся. У Раля было огромное семейство, и потому он просил отсрочить поединок на две недели, чтобы иметь время привести в порядок свои дела и не оставить семейству путаницы. Он стрелял превосходно, а Ушаков весьма плохо. Но последний воспользовался отсрочкою и каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета и набил себе руку. Роковой день настает. Раль стреляет первый и попал бы прямо в сердце противника, если бы не золотой образ, благословение матери, по которому пуля проскользнула, не задев Ушакова. Раль был убит наповал. Отсрочка дуэли на две недели была для него гибельна; она дала возможность его противнику из плохого стрелка сделаться хорошим» [123, ч. 4, с. 78–79].

«При общем распределении штаб– и обер-офицеров подполковник Мерлиний был назначен в Сумский гусарский полк. Общество офицеров этого полка заявило нежелание служить с Мерлинием; мнение это разделял и Петрулин[74]. Мерлиний слыл игроком и носившим иностранные ордена, не имевши их, словом, правильно или нет, он не пользовался доброй молвой. По прибытии его в полк, когда он явился к Петрулину, в присутствии многих офицеров этот последний предложил ему, очень деликатно, перечислиться в другой полк. „На каком основании?“– довольно дерзко опросил его Мерлиний. „Общество офицеров не желает иметь вас своим товарищем“. Еще с большей надменностью и возвысив голос Мерлиний спросил: „Назовите мне одного из них, и первого я заставлю раскаяться“. Пылкий Петрулин не мог более воздержаться: „Я первый!“ – отвечал он. „Итак, с вас начну завтрa же утром“. – „Зачем откладывать? Пожалуйте сюда!“ Они стрелялись без секундантов. Петрулин не хотел вводить в ответственность своих офицеров. Раздались два выстрела, один за другим. Петрулин был убит, а Мерлиний легко ранен. По тому случаю было много толков. Мерлиний был разжалован в солдаты» [108, с. 147].

«Однажды, за болезнию майора Пашкевича, эскадроном его командовал на ученьи капитан Степан Иванович Калачов, благороднейший чудак и оригинал. Он был всегда в разладе с уставом, а на этот раз как-то особенно был не в духе и долго размышлял, прежде чем произнести какую-нибудь команду. Отпустив полк, Сталь[75] приказал эскадрону его остаться и продолжал ученье. Пылкий и нетерпеливый, он загнал лошадей, а крупное слово, вырвавшееся у него перед фронтом, Калачов принял на свой счет, и как только ученье окончилось – потребовал объяснения. Сталь собрал офицеров. „Господа! – сказал он. – Я, правда, горячего темперамента, но никогда не позволю себе оскорбить благородного человека грубою бранью и не знаю, почему господин Калачов сказанное солдатам принял на свой счет“. Затем он поклонился и вышел. Флегматичный Калачов этим, однако, не удовлетворился и послал вызов. Сталь принял его. „Калачов требует, чтобы стреляться через шинель“, – заметил один из секундантов. „Это бравурство! – воскликнул Сталь, – я назначаю двенадцать шагов и первый выстрел предоставляю противнику“. В назначенный день оба они съехались с своими секундантами. Калачов, удовлетворенный тем, что вызов его принят, выстрелил на воздух» [150, с. 57–58].

«В числе прочих руки моей сестры просили еще генерал Пац и князь Адам Чарторыйский. На стороне первого, генерала наполеоновских войн, были все офицеры, его коллеги. Они были противниками князя Чарторыйского, как друга Александра I, не принимавшего участия в войнах за независимость родины. Таким образом, возник чисто политический вопрос, в котором опять-таки серьезные люди, сознававшие, что мы обязаны Чарторыйскому существованием Царства Польского, были на нашей стороне. Военные, как Викентий Красиньский, старались доказать, что в лице Паца, если он получит отказ, будет оскорблена вся армия, и убедили его вызвать Чарторыйского на дуэль. Это дело длилось несколько лет. Пять раз оба противника выступали друг против друга. Секундантом князя Адама был Мокроновский, генерал, сподвижник Костюшки и всем известный своим благородством и патриотизмом. Несколько раз полиция не допускала дуэли. Последняя встреча произошла уже после женитьбы Чарторыйского на моей сестре и Паца на Малаховской. Князь был ранен и пролежал более десяти дней в постели. Император Александр I, посетивший в то время Варшаву, ежедневно навещал Чарторыйского и оставался у него по целым часам. Впоследствии Пац, который действовал лишь под давлением других, стал искренним другом князя» [163, с. 56–57].

«Алябьев, поссорившись за картами с Яковлевым, вызвал его на дуэль. „А на чем ты хочешь драться?“ – спросил последний. „Разумеется, на саблях“, – отвечал Алябьев. – „Не могу“. – „Почему же не можешь? Я обижен и имею право назначить оружие“. – „Воля твоя, не могу“. – „Ну так на шпагах“. – „О, ни за что не могу! Я наследовал от короля Иакова I, от имени которого фамилия моя происходит, врожденную антипатию к обнаженному оружию и не могу смотреть на него“. Все засмеялись, Алябьев также – и шампанское примирило противников» [76, т. 1, с. 242].

Дуэль. С картины И. Е. Репина. 1897

«Случилось ему быть в Дерпте. Шел он по улице в одно дождливое и холодное осеннее утро и повстречался с двумя студентами, которые не только не посторонились, а толкнули его в бок, и довольно сильно, чтобы доказать не нечаянность, а умышленность этого толчка. На такое мальчишеское озорничество Черевин счел недостойным себя отвечать иначе, как презрительным молчанием. Но мальчишки-забияки не унялись, а остановились и, повернувшись, закричали ему вслед:

– Г<осподин> офицер! Г<осподин> офицер!

– Что вам угодно? – спросил Черевин, остановившись.

– Вы толкнули нас?

– Во-первых, не я вас, а вы меня толкнули. А во-вторых, что же из этого следует?

– А то, что вы должны дать нам сатисфакцию.

– Какую?

– Драться с нами, и сейчас же.

– На чем?

– На саблях, они у нас готовы, – и, распахнув свои шинели, показали имевшиеся при них сабли.

– С величайшим удовольствием, – сказал атлетический улан и подошел к молокососам-забиякам.

В двух шагах от них находился фонтан, бассейн которого был полон холодной воды.

– Господа! Прежде всего я человек положительный и основательный и не предпринимаю ничего серьезного без основательной к тому причины. Мы идем драться; дело это довольно серьезное, основательной причины к тому я пока не вижу. Позвольте же мне поискать такой причины.

И, сказав это, Черевин наклоняется, как бы для того, чтобы поискать чего-то на мостовой. Мгновенно схватывает одною рукою за ногу, около щиколотки, одного студента, то же делает и с другим, поднимает их кверху, словно два подсвечника, подходит к бассейну фонтана и, повернув их головами вниз, погружает в холодную воду бассейна, потом вынимает их из воды, встряхивает и снова погружает. И так до трех раз. По совершении таких необычайных душей он ставит их на край бассейна и говорит:

– Основательная причина для поединка теперь найдена; отправимся исполнять ваши желания; я весь к вашим услугам.

Но после такого образчика геркулесовской силы улана забияки не пожелали исполнить свои желания, не воспользовались предложением услуг; их студенческая храбрость или, вернее, мальчишеский задор испарился скорее, нежели зародился, и, не промолвив ни слова, они убрались подобру-поздорову, продрогнув от холодной ли ванны или от мальчишеской храбрости, не умею вам доложить» [122, с. 75–76].

Следом за бретерами начала XIX века пришли иные люди. Они и фрондировали, и шалили, и кутили как-то мельче, благонамеренней. Вот, например, Н. А. Жерве – вроде бы тоже в 1830-х годах слыл шалуном и забиякой, да все как-то не на дуэлях дрался, а к актрисам в спальни подглядывал (за что и был вместе с приятелями переведен из гвардии в армейский полк). Или еще один пример – известный богач и скандалист Савва Яковлев. Он прославился тем, что мог, например, поставить на карту миллион франков (дело было в Париже, Яковлев проиграл); он же довел двоюродного брата до самоубийства долговыми записками; он мог летом устроить ледяные горы для любовницы – польской актрисы. Но и законы чести были для него такой же бессмыслицей, что и законы этикета, вежливости, порядочности: получив публичную пощечину, он и не подумал вызвать обидчика на дуэль. Яковлев, любимым развлечением которого было заставлять гостей пить шампанское из серебряного гроба, закончил свою жизнь столь же глупо и безобразно: он, пьяный, по ошибке застрелился [166, с. 55–57].

Таких людей еще иногда называли бретерами, хотя к настоящему бретерству они уже не имели никакого отношения. Последним, кого можно назвать бретером в классическом смысле слова, был Руфин Иванович Дорохов. Он многим казался человеком прошедшего времени, и не случайно Л. Н. Толстой, взяв его в качестве психологического образца бретера (Долохов в «Войне и мире»), использовал элементы биографии его отца, героя 1812 года, партизана Ивана Семеновича Дорохова. Р. И. Дорохов родился в 1801 году, когда отцу его было 39 лет, и, естественно, в Отечественной войне участия не принимал. Тем не менее жизнь его была полна событий и приключений. Он неоднократно был разжалован в рядовые за буйные выходки, пять лет прослужил на Кавказе (естественно, в Нижегородском драгунском!), где был знаком и дружен со многими разжалованными декабристами (впрочем, он их знал еще по Петербургу, как и Пушкина); играл в карты, стрелялся на дуэлях, писал стихи, но уже в конце 1830-х, а тем более в 1840-е годы казался устаревшим (дожил он до 1852 года). После выхода в свет романа Л. Н. Толстого литературный герой стал заслонять героя исторического, в легендах его биография стала сдвигаться в прошлое, и даже фамилия часто писалась в варианте Толстого.

Бретерство осталось в памяти культуры как воспоминание о «золотом веке» русской дуэли, о наиболее ярких и заметных его представителях. И, как и сама дуэль, трансформировалось в этой памяти, метафоризировалось. Предложенный нами очерк русского бретерства является по сути лишь первоначальной попыткой описания этого сложного культурного феномена.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА ШЕСТАЯ ЧИНЫ И ЗВАНИЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ ЧИНЫ И ЗВАНИЯ Государственные служащие Что такое ЧИНОВНИК? До революции так назывался государственный служащий, обладающий чином, то есть определенным, строго установленным званием. Начало этой иерархии полоз Петр I, утвердивший в 1722 году «ТАБЕЛЬ О РАНГАХ»

Глава шестая Абердин

Глава шестая Абердин Я знакомлю читателя с одной из удивительных тайн Абердина; на рассвете я наблюдаю за прибытием рыболовецкой флотилии, присутствую на шотландской свадьбе и встречаю человека в килте.1Я считаю, что в Абердине находится одно из самых таинственных

Глава шестая Варварка

Глава шестая Варварка Город храмов и палат. – Где спал КасьянГород храмов и палат. Когда меня просят показать Москву, я иду к подножию Варварки, склону крутого холма, одному из семи легендарных. Отсюда вижу сразу оба чудных града: и Кремль и Китай, стены и башни, купола и

Глава шестая Оборотни

Глава шестая Оборотни Вера в оборотней — наверно, одно из древнейших заблуждений человечества. Она связана как с попыткой отыскать свое место в мире природы, нащупать связи между человеком и зверем, от которого человек часто зависел, так и с желанием понять тайну смерти

Глава шестая И вся огородная рать

Глава шестая И вся огородная рать Лук-порей Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная. Обычно порей растят в двулетней культуре

Глава шестая И вся огородная рать

Глава шестая И вся огородная рать Лук-порей Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная.Обычно порей растят в двулетней культуре

Глава шестая. Форумы

Глава шестая. Форумы Говоря по совести, форумы – это худший и наименее привлекательный вариант для начала профессиональной деятельности. Я знаю лишь один весомый аргумент в пользу начала работы на всевозможных форумах веб-мастеров и оптимизаторов. Имя ему – простота

Глава шестая. Человек «не как все»

Глава шестая. Человек «не как все» Некоторые фрилансеры предпочитают оставаться «такими, как все», совершенно не понимая, что именно этого-то как раз делать и не нужно. Причем зачастую попытки «делать, как принято» проводятся так неуклюже, что просто диву даешься.Взять, к

Глава шестая БИОСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА

Глава шестая БИОСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА Биосфера и её основные параметрыКак подчеркивал В. И. Вернадский [1], развитие человеческого мышления и все возрастающее его воздействие на окружающую среду – через порождаемые им технологии – следует рассматривать как природное

Глава шестая Коммуникации и удовлетворенность персонала

Глава шестая Коммуникации и удовлетворенность персонала Наиболее важные для управления величины неизвестны и неопределимы количественно. Уильям Эдварда Деминг Все слышали байку: «На нашей кухне всегда варится только то, что нравится нашему хозяину».Емко, и главное –