4 Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного анализа

4

Целостное рассмотрение художественного произведения и проблема выборочного анализа

Постановка проблемы

Чтобы более или менее исчерпывающе познать художественное произведение, необходимо в идеале пройти все три ступени его научного рассмотрения, ничего в них не пропуская. Это значит, что необходимо осознать произведение как целое на уровне первичного восприятия, затем провести скрупулезный анализ его по элементам и, наконец, завершить рассмотрение системно-целостным синтезом. Однако на практике такое рассмотрение было бы слишком громоздким, а кроме того, подробный анализ, касающийся всех элементов художественного содержания и формы, мог бы увести внимание в сторону от главного, распылить исследовательские усилия. В практическом литературоведении мы почти во всех случаях имеем дело с анализом выборочным, когда анализируются не все элементы произведения, а лишь те, которые представляются важными. В принципе это правильный и плодотворный путь, но здесь перед литературоведом неизбежно встает проблема: что выбрать, а чем пожертвовать? Обыкновенно этот вопрос разрешается либо интуитивно, либо следованием методическому шаблону. Первое преобладает в работах ученых-литературоведов, второе — в практике преподавания. Так, школьное литературоведение, как правило, придерживается следующего шаблона в анализе: рассматривается тема, характеры, идея — в области содержания и элементы сюжета, персонажи и некоторые особенности художественной речи (чаще всего — выбранные наудачу два-три тропа) — в области формы. Шаблон сам по себе не очень удачный, так как выборка элементов произвольна, случайна, не опирается на сколько-нибудь серьезные научные основания. За пределами рассмотрения остаются такие важные стороны художественной структуры, как проблематика, пафос, композиция, изображенный мир. Такой выборочный анализ обедняет произведение и зачастую отвлекает внимание на второстепенные элементы. Но дело еще и в том, что шаблон применяется к любому произведению, независимо от его конкретных свойств, а следовательно, делает произведения похожими друг на друга, стирает их индивидуальность, закрывает путь к постижению их уникальности и неповторимости: Отсюда ясно, что в идеале методика анализа должна быть своей для каждого произведения, она должна диктоваться его идейно-художественными особенностями.

Чтобы выборочный анализ не был случайным и фрагментарным, он должен одновременно быть анализом целостным. Казалось бы, противоречие, но на самом деле это не так. Только при целостном взгляде на систему можно определить, какие стороны, элементы и связи в ней более существенны, а какие носят вспомогательный характер. В первую очередь необходимо познать «закон целого», принцип его организации, а уж он потом подскажет, на что конкретно обратить внимание.

Поэтому рассмотрение художественного произведения необходимо начинать не с анализа, а с синтеза. Необходимо прежде всего осознать свое целостное первое впечатление и, проверив его главным образом перечитыванием, сформулировать на понятийном уровне. На этом этапе уже возможно провести ключевую операцию для дальнейшего целостно-выборочного анализа — определить содержательные и стилевые доминанты произведения. Это и есть тот ключик, который открывает целостность строения художественного создания и определяет пути и направления дальнейшего анализа. Так, если доминанта содержания лежит в области проблематики, то тематику произведения вполне можно не анализировать, сосредоточившись на связи проблематики и идеи; если в области пафоса — то анализ тематики необходим, поскольку в пафосе естественным образом соединяются объективный и субъективный моменты, проблематика же в этом случае оказывается не так важна. Более конкретное определение доминант подсказывает и более конкретные пути анализа: так, идейно-нравственная проблематика требует пристального внимания к индивидуальной «философии» героя, к динамике его взглядов и убеждений, при этом его связи с социальной сферой оказываются, как правило, второстепенными. Проблематика же социокультурная, напротив, диктует повышенное внимание к статике, к неизменным чертам внешнего и внутреннего облика персонажей, к связям героя с породившей его средой. Выделение стилевых доминант также указывает на то, чем в произведении следует заниматься в первую очередь. Так, анализировать элементы сюжета не имеет смысла, если мы наблюдаем в качестве стилевой доминанты описательность или психологизм; тропы и синтаксические фигуры анализируются в том случае, если стилевая доминанта — риторичность; сложная композиция направляет внимание на анализ внесюжетных элементов, повествовательных форм, предметных деталей и т. д. В результате достигается поставленная задача: экономия времени и усилий сочетается с постижением индивидуального идейно-художественного своеобразия произведения, выборочный анализ оказывается одновременно и целостным.

Взаимосвязи доминант содержания и формы

К тому же следует учесть (и это очень важно для понимания принципа целостности), что на уровне доминант яснее всего прослеживается единство и соответствие формы и содержания. Конкретно это выражается в том, что наблюдается связь между доминантами стиля и содержания, их соответствие друг другу, так что если мы определили доминанты формы, мы можем с большой уверенностью предполагать в содержании определенный набор доминант, и наоборот — знание доминант содержательных позволяет «вычислить» наиболее вероятные доминанты стиля. Сейчас мы опишем эту систему взаимосвязей.

Национальная проблематика обнаруживает очень сильное тяготение к сюжетности (это легко понять), монологизму (что диктуется единством нравственной точки зрения на предмет) и несколько более слабое — к экспрессивности художественной речи и простой композиции. Кроме того, надо отметить, что произведения с национальной проблематикой имеют тенденцию к большому объему.

Произведения с социокультурной проблематикой обнаруживают такие стилевые тенденции: они обладают ярко выраженной описательностью, при этом сюжетность и психологизм в них максимально ослаблены, тяготеют более к прозе, чем к стиху (слабая зависимость) и обладают, как правило, простой композицией. Относительно устойчивыми свойствами этого типа являются также разноречие (но не полифония) и номинативность речи.

Авантюрная проблематика также, естественно, тяготеет к сюжетности, почти не допуская при этом психологизма и описательности — и то, и другое тормозит стремительное развитие действия. Для этого типа проблематики весьма характерны условные, а зачастую и прямо фантастические формы, что тоже понятно, поскольку нагнетание бесконечных перипетий уже представляет собой определенную условность, да и сам характер приключения требует особого, условного времени и пространства, освобожденного от обычных причинно-следственных связей, обстановки и проч. Кроме того, авантюрная проблематика обнаруживает слабую связь с прозаической организацией художественной речи, монологизмом и относительно сложной композицией (часто используется прием умолчания, отступления от главной сюжетной линии, объясняющие те или иные события, и т. п.). Объем произведений с авантюрной проблематикой, как правило, достаточно большой, что связано со сложностью сюжета и необходимостью развернуть значительное количество перипетий.

Проблематика идейно-нравственная имеет сильнейшую и очень устойчивую связь с психологизмом, так как этот тип содержания осваивает именно процесс постижения личностной истины, открывающийся в движении мыслей и переживаний. Иначе, чем через психологизм, такую динамику раскрыть просто невозможно. Не менее сильная связь у этого типа с разноречием — закономерность этой тенденции подробно прослежена М.М. Бахтиным.[102] Весьма ощутимая связь есть у идейно-нравственной проблематики со сложной композицией. Это также понятно, поскольку идейно-нравственная проблематика предполагает сложное соотнесение разных идей и впечатлений, разных «точек зрения» на мир, соотнесение имеющегося опыта и нового мыслительного материала и т. п. Кроме того, этот тип проблематики обнаруживает определенную тенденцию к большому объему и довольно последовательный отказ от описательности.

Наконец, проблематика философская своей основной стилевой формой имеет условный характер образности, поскольку, стремясь к истине в последней инстанции, зачастую вынуждает автора создавать в произведении особые, «экспериментальные» условия для проверки той или иной идеи. По тем же причинам, что и предшествующий тип проблематики, философская проблематика тяготеет к разноречию и сложной композиции и так же чуждается описательности.

Переходим теперь к характеристике стилевых соответствий применительно к различным видам пафоса. Заметим сразу, чтобы не повторяться в дальнейшем, что большинство видов пафоса имеют более или менее сильное тяготение к монологизму.

Пафос сентиментальности явно тяготеет к психологизму, раскрывающему стержневую для сентиментальности эмоциональную рефлексию автора и персонажей, а также к экспрессивности и риторичности художественной речи — в основном по той же причине.

Пафос романтики — также в силу присущей ему эмоциональной рефлексии — обнаруживает тенденцию к психологизму и риторичности, а кроме того, довольно тесно связан с такими свойствами формы, как условная образность и сложная композиция. Первая связь объясняется обычной для романтики неконкретностью (большей или меньшей) возвышенных идеалов, вторая — глубиной эмоционального переживания этих идеалов и нередкой сложностью их взаимоотношений с действительностью. Весьма тесную связь обнаруживает пафос романтики со стихотворной организацией речи (во всяком случае — с повышенной ее ритмичностью). Довольно последовательно романтика (когда она выступает в произведении в чистом виде, вне связи с героикой) отказывается от сюжетности и описательности. В силу указанных выше особенностей пафос романтики чаще проявляется в лирике, нежели в эпосе и драматургии.

Пафос героики обладает естественной и очень сильной тягой к сюжетности, ибо героика — по преимуществу сфера активного действия, преодолевающего столь же активное противодействие. Сложные отношения у героики с такими стилевыми доминантами, как жизнеподобие и условность. С одной стороны, для героики характерны в основном жизнеподобные формы, так как героическое по своей природе безусловно — иначе в него трудно поверить. С другой стороны, для героики, особенно на ранних ступенях развития, характерна такая форма условности, как гиперболизация, временами переходящая в фантастику (но никогда — в гротеск или алогизм). Подобные формы призваны подчеркнуть противостоящую герою силу, равно как и величие его подвига. Определенную связь пафос героики обнаруживает с риторичностью художественной речи. В то же время для героики в чистом виде, вне связей с трагизмом и романтикой, характерен последовательный отказ от описательности и психологизма.

Пафос трагического имеет две сильные связи — с сюжетностью и психологизмом, причем последняя более устойчива, поскольку осознание героем неразрешимости противоречий, неизбежной гибели некоторых существенных ценностей (что и делает необходимым использование психологизма) придает пафосу подлинную глубину.

Сатирический пафос испытывает сильное тяготение к условным формам и к описательности (первое свойство позволяет нагляднее выразить авторское отношение к изображаемому, представить его в уродливом и смешном виде, второе создаст у читателя полное представление об отрицательных качествах осмеиваемого явления). Почти столь же сильная связь у сатиры с сюжетностью, так как зачастую отрицательные стороны характеров реализуются именно в системе действий — в них выявляется и социальная функция явления, подвергающегося сатирическому осмеянию. Сатира испытывает также определенное тяготение к риторичности художественной речи. В то же время она активно препятствует возникновению в произведении психологизма.

Во многом родственный сатире пафос инвективы очень сильно связан с риторичностью художественной речи и менее жестко — с описательностыо и простой композицией.

Пафос иронии обнаруживает устойчивые связи с разноречием, условностью и особенно со сложной композицией, что легко понять, поскольку ирония связана с переосмыслением чужой точки зрения на мир, с сопоставлением идей, оценок, фактов, с частой замаскированностью, неочевидностью авторской идеи, что ведет к сложной организации формы произведения на всех его уровнях.

Надо сказать и о тех стилевых тяготениях, которые свойственны трем основным литературным родам — эпосу, лирике и драме.[103]

Эпос тяготеет к сюжетности и описательности, не препятствуя в то же время и возникновению психологизма. Для него характерна номинативность и прозаическая организация художественной речи. Изначально эпос возник как речь одного лица — рассказчика, и поэтому должен был бы тяготеть к монологизму, однако познавательные и изобразительные возможности этого рода оказались столь широки, что в нем совершенно свободно возникает и разноречие.

Драматургия, имеющая во многом общие с эпосом содержательные основы, имеет в основном те же стилевые тенденции, но, во-первых, явно ориентирована на разноречие, а во-вторых, не обнаруживает тяготения к описательности и отличается повышенной по сравнению с эпосом условностью формы. Что же касается лирики, то она по своим стилевым тенденциям противоположна и эпосу, и драматургии. Лирика тяготеет к психологизму (практически не допуская при этом сюжетности и в очень ограниченной мере описательность), условности, монологизму, риторичности речи, стихотворной ее организации. Кроме того, лирические произведения, как правило, невелики по объему.

Связи между доминантами содержания и формы, о которых шла речь, представляют из себя не столько жесткие и непреложные законы, сколько тенденции, указывающие на определенные закономерности стилеобразования. Некоторые из этих тенденций сильнее, другие слабее. В каждом конкретном произведении происходит сложное взаимодействие тенденций. Стиль конкретного произведения формируется, таким образом, как некоторая «равнодействующая сил».[104] Поэтому для того, чтобы с пользой применять закон соответствия содержательных и стилевых доминант, необходима практика и тренировка.

Акцентируем внимание на следующем важном моменте: и содержательные, и стилевые доминанты определяются в значительной степени интуитивно, в процессе «обмена чувств на мысли», связанного с первичным восприятием. Поэтому при определении доминант от исследователя требуется, во-первых, некоторая эстетическая чуткость, вырабатываемая практикой, во-вторых, свобода от шаблона, «честное», по выражению А.П. Скафтымова и непредвзятое чтение, и в-третьих, умение грамотно использовать понятийно-терминологический аппарат. Проиллюстрируем последнее условие на примере анализа пафоса произведения.

Приемы анализа доминант

Общим местом в методической, учебной и даже научной литературе, не говоря уж о практике преподавания, стало, например, одинаковое для всех писателей определение критической направленности: «обличает и бичует» у нас и Лермонтов, и Гоголь, и Некрасов, и Толстой, и Щедрин, и Чехов… Тонкие различия в эмоциональном пафосе — одном из интереснейших и важнейших аспектов творчества — при таком словоупотреблении, естественно, стираются полностью. А между тем эти различия анализом доминанты улавливаются вполне, хотя и в «первом приближении». Применим категорию иронии — и обособится от иных типов художественного отрицания скептическая усмешка Чехова; понятие отрицающего трагизма выделит из общего ряда Достоевского; мы увидим чистую сатиру в стихотворении Маяковского «О дряни», сложный сплав сатиры с юмором в творчестве Гоголя, где и сострадание, и «смех сквозь слезы»; и инвективу лермонтовского стихотворения «Смерть поэта», где уже вовсе не до смеха.

Заметим, что, в отличие от шаблонных общих характеристик, в равной мере прилагаемых к самым разным писателям, правильное определение доминант прямо ведет к дальнейшей дифференциации, к дальнейшему сравнению, а следовательно, к более точному выявлению индивидуального своеобразия. Так, единый пафос сатиры по-разному конкретизируется применительно, например, к упомянутому выше стихотворению Маяковского, к «Войне и миру» Толстого, к «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина и др. Маяковский, высмеивая, издевается, но в его смехе явственная тревога («Скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит»). У Толстого в основе сатиры — презрение, иногда негодование и издевка, но без всякого оттенка трагизма. А сатирический смех Щедрина воистину горек.

С чего начинать анализ — с доминант формы или содержания? Как явствует из теоретических принципов, изложенных в первом разделе, это не имеет большого значения. Начинать надо с того, что легче определить. В одном случае это будут доминанты формы, в другом — содержания. Так, в частности, многие виды пафоса (особенно это касается сатиры, инвективы, романтики, героики), становясь доминантами, обнаруживаются легко и сразу. Они в этом случае почти однозначно подсказывают направление поиска стилевых доминант — при сатире это условность изображенного мира, при романтике повышенная риторичность и т. д. Другие же доминанты более скрыты (типы проблематики, пафос иронии, сентиментальности и т. п.), и для облегчения их поиска целесообразно начинать с бросающихся в глаза доминант стиля (сложная композиция, психологизм, описательность, фантастика и т. п.). Иногда же (например, в анализах лирических стихотворений) целесообразно идти от первого синтетического впечатления, в котором форма и содержание еще существуют в слитном виде, и затем уже разбираться в содержательных и стилевых доминантах. Во всех случаях выделением доминант дело не ограничивается, анализ идет дальше по пути, намеченному целостным восприятием, и «по дороге» обогащает наши представления о содержании и поэтике произведения, подготавливая итоговый синтез.

Приведем несколько примеров целостно-выборочного анализа по доминантам.

В содержании и в стиле романа Пушкина «Капитанская дочка» нелегко, на первый взгляд, обнаружить доминанту. Начинаем со стиля, потому что это все-таки проще. Существенным свойством стиля становится сложная композиция, особенно в области сюжета и организации образной системы. При этом обратим внимание, что сюжет оказывается сложным и богатым перипетиями не за счет немотивированных внешних случайностей, меняющих положение действующих лиц внезапно и независимо от их воли, а за счет большого количества экстремальных ситуаций: почти все герои (а особенно Гринев) регулярно оказываются в ситуации свободного выбора. Иными словами, герои как бы сами определяют повороты сюжета, создают событийную цепь, руководствуясь при этом определенными этическими принципами. Отметим это обстоятельство: такого рода сюжетная динамика не свойственна национальному типу проблематики, в котором для героя не предусматривается постоянное этическое провоцирование (герой национальных по проблематике произведений совершает выбор максимум один раз — как князь Игорь в эпизоде солнечного затмения, — а затем уже действует, не обремененный нравственными проблемами). В композиции системы персонажей интерес представляет симметричное относительно Гринева положение Пугачева и Екатерины: оба решают его судьбу, представляя собой на данный момент высшую и решающую власть, причем в обоих случаях Гринев для этих персонажей враг, противник, человек из другого лагеря, но тем не менее и, кажется, вопреки всякой логике оба делают выбор в пользу Гринева. Заметим, что сложный тип композиции также не соотносится с национальной проблематикой.

Таким образом, в вопросе о содержательной доминанте приходится существенно скорректировать расхожее представление о том, что в центре внимания Пушкина в этом произведении проблемы крестьянского восстания и его вождя, социальное освобождение и т. п. Анализ доминант стиля говорит иное: на первый план выступают проблемы этики, которые разрабатываются литературой в системе таких типов проблематики, как идейно-нравственная и философская. Какой же конкретно тип реализуется в «Капитанской дочке»? Очевидно, второй, потому что для идейно-нравственной проблематики необходим в качестве стилевой доминанты психологизм, которого мы не наблюдаем, а кроме того, в произведении отсутствует динамика во внутреннем мире и нравственных позициях героев.

Итак, в пушкинском произведении на социальной теме поставлена философская проблема. Как ни крамольно это звучит с точки зрения традиционного школьного преподавания, можно пока оставить в стороне «образ Пугачева как вождя народного восстания» и характеристику «забитости народа на примере Савельича» и прямо обратиться к тем эпизодам, которые подсказываются содержательными и стилевыми доминантами. Остановимся на опорных точках сложной композиции: на ситуациях этического выбора, решения, — и посмотрим, какими нравственными мотивами руководствуются в эти моменты герои. Вопреки распространенному мнению, Гринев в своих поступках опирается не только на сословные, но и на общечеловеческие понятия чести и долга: это проявляется и во взаимоотношениях Гринева с Машей и Швабриным еще до прихода Пугачева, и в его абсолютной честности, с которой он беседует с грозным самозванцем (никакой сословный долг не требовал, в частности, от Гринева комментировать калмыцкую сказку-притчу, рассказанную ему Пугачевым), и в его поведении после ареста, и во многом другом. Заметим далее, что в ключевых моментах сюжета между героями устанавливается человеческий контакт, как бы стирающий различия в социальном статусе, а вернее, просто не знающий их. Так, первая встреча Гринева с Пугачевым, во многом предопределившая судьбу главного героя, — это встреча человека с человеком перед лицом стихии, равно угрожающей обоим, и спастись они могут только вместе. Гринев еще ничего не знает о своем попутчике, не догадывается, что тот вскоре будет определять его судьбу. Вспомнив о симметричной композиции, сопоставим этот эпизод с еще одной встречей, определяющей судьбу героя. Она проходит по тому же сценарию: Маша так же не догадывается, что перед ней императрица, их беседа — это контакт двух женщин, двух людей. Человеческие же, преодолевающие сословную, политическую и иную ограниченность отношения строятся, по Пушкину, на гуманности и милосердии: Гринев дарит Пугачеву заячий тулупчик не как низшему, а как человеку, Пугачев милует Гринева как человека, а не политического противника, так же поступает и Екатерина, вопреки государственной логике.

Нравственная ориентация, достойная человека, человеческие отношения, которые выше должностных, сословных, ролевых и других — вот проблематика «Капитанской дочки». (Заметим, что, например, Швабрин трактуется в романе не как прогрессивный деятель, перешедший на сторону восставшего народа, а по нормам общечеловеческой морали — как предатель, низкий во всех своих речах, поступках и стремлениях; вспомним заодно, что в «Анчаре» не господин раба, а «человека человек послал к анчару властным взглядом» — в системе деспотии извращается сущность общечеловеческих связей и отношений.) Для Пушкина равно важны и осознание долга и чести как воплощение внутренней свободы, «самостоянья человека», и милосердие как один из краеугольных камней гуманизма, особенно необходимое в дисгармоничном во всех отношениях обществе: «…в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал».

Еще один пример выборочного анализа по доминантам — «Вишневый сад» Чехова. В стиле этого произведения, кажется, не за что особенно зацепиться, поэтому традиционный анализ связывается, как правило, с «характеристикой образов», преимущественно в плане их социальной определенности. Но приглядимся повнимательнее к стилевым доминантам чеховской пьесы. Сюжетная динамика максимально ослаблена, психологизм, в отличие от других чеховских пьес, выражен слабо. Как это ни парадоксально для драматического произведения, ведущим стилевым свойством оказывается описательность, только, конечно, своеобразная: внимание Чехова привлечено не к предметному миру, а к формам поведения людей, ставшим уже привычными и устойчивыми в данной среде. В соответствии со спецификой драматического рода акцент делается прежде всего на описании форм речевой деятельности героев. Вторая стилевая доминанта — разноречие, выполняющее здесь особые функции: в соединении с описательностью она выражает социокультурную проблематику, интерес Чехова к некоторым устойчивым чертам жизненного уклада.

Обозначив эти первоначальные ориентиры анализа, попробуем его углубить и конкретизировать. Какие именно стороны жизненного уклада привлекли внимание Чехова? Снова вернемся к стилевой доминанте — разноречию. Нетрудно заметить, что в высказываниях героев реализуются в основном два типа речевого поведения: либо речь персонажей абсолютно невыразительна, примитивно-заурядна, иногда неправильна и косноязычна, либо она, напротив, насыщена риторичностью и тогда гладко катится по рельсам шаблонного красноречия. Примером первого типа могут служить отрывистые фразы Гаева, пересыпанные биллиардными терминами, возмущенная реплика Лопахина «Всякому безобразию есть свое приличие», высказывания Шарлотты или, например, такой вот странный разговор ни о чем:

«Любовь Андреевна. …Епиходов идет…

Аня (задумчиво). Епиходов идет…

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да».

Примером второго — «Дорогой многоуважаемый шкаф…», «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием…» Гаева, монолог Раневской «О мое детство, чистота моя!..», патетические речи Трофимова. В ряде случаев одна речевая манера мгновенно и естественно сменяется другой: постоянно у Гаева, часто у Раневской и Трофимова, как, например, в их диалоге в третьем действии.

И в той и в другой манере проявляется нечто общее: в обоих случаях речь героев минимально содержательна, фраза остается фразой, пустой формой, не наполненной ни личностным глубоким переживанием, ни, что важнее, соответствующим фразе действием. (Вспомним здесь резко ослабленную сюжетность, что на первый взгляд очень странно в драматическом произведении.) Особенно патетическая фразеология героев оказывается в конечном итоге ложью: таковы, например, лозунги и призывы Трофимова, не замечающего в своем порыве к светлому будущему ни реальных жизненных драм Раневской, Лопахина, Вари, ни торжествующего хамства Яши, ни гибели живой красоты вишневого сада, ни обреченности старого Фирса.

С другой стороны, иногда (реже) между формой и содержанием высказываний складываются и иные отношения, как, например, в одном из кульминационных диалогов Вари и Лопахина:

«Варя (долго осматривает вещи). Странно, никак не найду…

Лопахин. Что вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Лопахин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? К Рагулиным… Договорилась к ним смотреть за хозяйством… в экономки, что ли.

Лопахин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме…

Варя. (оглядывая вещи). Где же это… Или, может, я в сундук уложила… Да, жизнь в этом доме кончилась… больше уже не будет…

Лопахин. А я в Харьков уезжаю сейчас… вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова… Я его нанял.

Варя. Что ж!» и т. д.

Если бездумно-риторические фразы легко катятся с языка героев, то здесь — нечто противоположное: для реального чувства, искреннего и глубокого переживания герои не могут найти слов. Двум людям мешает соединиться, переломить судьбу не что иное, как косноязычие. Перед нами две стороны единого процесса — утраты речевой культуры.

Итак, одним из главных «героев» пьесы «Вишневый сад» оказывается слово, утратившее связи с реальностью. Чехов, вероятно, одним из первых обратил внимание на инфляцию слова, на речевую беспомощность, увидев в этом симптом общего кризиса и неблагополучия культуры.

Теперь мы можем конкретизировать и содержательную доминанту пьесы: какая именно социокультурная проблема занимает Чехова. Становится ясным, что Чехов осмыслял русскую действительность своего времени не с точки зрения отношений социальных, политических, экономических, но с точки зрения состояния культуры, причем не в высших ее проявлениях, а в излюбленном писателем «среднем слое», в житейско-бытовом преломлении. Несостоятельность культурного уклада, отсутствие в массовом сознании высоких ценностей и соответствующих навыков культуры — одна из важнейших идей пьесы Чехова; отсюда, возможно, и настойчиво утверждаемый жанр пьесы — комедия.

В приведенных примерах анализ начинался с доминант стиля. Теперь продемонстрируем обратный порядок, который, как уже говорилось, применяется тогда, когда доминанты содержания более или менее очевидны.

В стихотворении Лермонтова «Как часто, пестрою толпой окружен…» безусловной содержательной доминантой является романтический пафос. С ним тесно связана и проблематика произведения: противопоставление героя и толпы, идеала и действительности. Характерны типично романтические мотивы идеализации прошлого, противопоставление природы и цивилизации. С первой связывается возвышенный идеал гармонии человека и мира, это типичная для романтического пафоса элегическая тоска по утраченной цельности бытия. Цивилизация же враждебна личности своей неестественностью и бездушием. Обратим внимание и на еще один чисто романтический мотив: в стихотворении отчетливо видно эмоциональное стремление к идеалу, но лишь стремление, не переходящее в действие, романтический идеал представлен безвозвратно утраченным. Именно в силу этого он и приобретает черты возвышенности. Романтическим настроением обусловлен и тематический мотив одиночества лирического героя среди толпы. С романтикой естественно сочетается пафос инвективы, направленный на светское общество. Таково строение художественного содержания, организованное романтическим пафосом как доминантой.

Соответствующие романтике стилевые доминанты — это сложная композиция, риторичность речи и психологизм; две первых особенно важны для организации целостного единства стиля в данном произведении. Ведущим принципом композиции становится контраст, что вообще характерно для стиля, проявляющего в себе романтический пафос. Контраст реализуется в основном на уровне образной системы: лирический герой противопоставлен безымянной толпе, настоящее — прошлому, образы людей — образам природы и т. п. Существенной стороной формы является эмоциональная экспрессивность, риторичность речи. Практически каждая строфа заключает в себе по меньшей мере один иносказательный образ, причем не общеязыковой, а уникально-лермонтовский, экспрессивность речи повышается к концу произведения, и самая выразительная метафора завершает композиционный ряд: «железный стих, облитый горечью и злостью».

Стихотворение Лермонтова глубоко психологично, причем акцент делается на эмоциональной стороне внутреннего мира. Лирическое переживание выражается как впрямую («Ласкаю я в душе старинную мечту», «И странная тоска теснит уж грудь мою», «О, как мне хочется смутить веселость их»), так и косвенно, путем подбора соответствующих деталей предметной изобразительности и определенного синтаксического строения. Так, в начале стихотворения монотонность и безжизненность окружающего мира, данного как впечатление лирического героя, создается сложной синтаксической конструкцией — двумя длинными придаточными, предваряющими собственно психологическое изображение. Чувство гармонии и умиротворенности в середине стихотворения достигается подбором соответствующих деталей-впечатлений и их словесных обозначений («Лечу я вольной, вольной птицей», «родные все места», «спящий пруд», «с улыбкой розовой» и т. п.). Взятые вместе, все эти черты стиля создают единство лирического переживания: восприятие стихотворения движется от мрачной экспозиции к тихому и благостному созерцанию, которое резким контрастом обрывается в заключительной строфе, превращаясь в гневную инвективу.

Другой пример — рассказ Чехова «По делам службы». Содержательной доминантой этого произведения, безусловно, является идейно-нравственная проблематика. Чехов показывает духовный поиск своего героя и обретение им в конце концов нравственной истины. Проблематика развертывается, как во многих чеховских рассказах, в движении от заблуждения, внушенного в первую очередь бессознательным эгоизмом и леностью мысли, к сомнению и пересмотру устоявшегося миросозерцания. Герой рассказа, молодой следователь Лыжин, вначале томится, как многие чеховские герои, в глухой провинции, где нет ни культуры, ни интересных собеседников, ни, кажется герою, даже простой осмысленности вещей и событий. По-человечески Лыжина легко понять, когда он стремится бежать от этой одуряющей атмосферы в столицу: «Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония; когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным «…» то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметной ролью и только ждешь одного от жизни — скорее бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским улицам, заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно и останется еще впереди целая жизнь». Вспомним, что тот же самый импульс мы наблюдаем и у Никитина («Учитель словесности»), и у Нади Шуминой («Невеста»), и у сестер Прозоровых («Три сестры»), и у многих других чеховских персонажей. Желание, повторим, по-житейски легко понятное и оправданное, но в нем, по Чехову, все же заключено некоторое нравственное заблуждение: что человек осознает пошлость и тупость окружающей жизни и не желает с ней мириться — это, конечно, хорошо, но в стремлении бежать от этой жизни куда-то, где кто-то уже приготовил герою яркое, интересное и достойное человека бытие — это желание есть, по Чехову, своего рода духовная трусость, безответственность. Один, осознав тяжесть и невыносимость такой жизни, убежит, а остальные, значит, останутся жить недостойной человека жизнью, и никто им не поможет? По Чехову, нравственный долг человека состоит в том, чтобы самому сделать жизнь хоть немного справедливее, красивее, разумнее; в бегстве же от пошлого существования человек снимает с себя нравственную ответственность за жизнь и за людей. И герой рассказа «По делам службы» приходит в конце концов именно к этой мысли: «Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все имеет одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем… И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином, с досадой или усмешкой, но к которым не идут на помощь…».

Таково проблемное содержание чеховского рассказа. Но идейно-нравственная проблематика у Чехова даже на первый взгляд не такая, как у Толстого, Тургенева, Достоевского. В чем же состоят эти отличия, в чем неповторимость и своеобразие чеховского проблемного взгляда на мир? В первую очередь обращает на себя внимание то, что у Чехова процесс идейно-нравственных исканий запечатлен в коротком рассказе, а не в романе. Чехов берет не весь процесс душевной жизни героя, а лишь его кульминацию. Идейно-нравственное содержание характера вполне исчерпывается в относительно небольшом произведении, а на роман его просто «не хватает». Далее, внутреннее развитие героя у Чехова совершается не целенаправленно, сознательно и последовательно, как это было у романных героев-идеологов, а как это обычно и бывает в повседневной жизни «рядового» человека — вроде бы случайно, стихийно; непосредственными поводами для него служат отдельные, не связанные между собой и часто малозначительные бытовые факты. Решающая роль в этом процессе принадлежит не рациональной, а эмоциональной сфере, не мыслям, а переживаниям, иногда даже — смутным, неосознанным или полуосознанным настроениям. Личность нравственно меняется не столько через активную работу мысли, сколько через накопление однопорядковых настроений и переживаний.

Очевидно, Чехов работал на ином тематическом материале, чем его предшественники, которые художественно изучали идейно-нравственное развитие исключительных, выдающихся личностей. В отличие от Тургенева, Толстого, Достоевского и др. Чехов сосредоточил внимание на идейно-нравственном состоянии и внутреннем развитии обыкновенных людей. Его в первую очередь интересует духовное, нравственное развитие такого человека, который в силу тех или иных причин весь погружен в поток повседневной материальной жизни, для которого обращение с обиходными предметами и вещами привычнее, чем операции с абстрактно-философскими понятиями и категориями. Одним словом, Чехов художественно исследовал, осмыслял внутреннее нравственное движение так называемого обыденного сознания. Таким образом, анализ доминантной проблематики привел нас к пониманию тематической стороны художественного содержания.

Посмотрим теперь, как идейно-нравственная проблематика выражается в стиле чеховского рассказа. Соответствующая ей стилевая доминанта — психологизм — представлена здесь достаточно отчетливо, но это особый психологизм, так же непохожий на психологизм предшественников Чехова, как непохож и его герой. Кратко особенность чеховского психологизма можно выразить так: это психологизм скрытый, косвенный, психологизм подтекста. Способы и приемы психологического изображения у Чехова оригинальны и необычны. Внимание писателя сосредоточено на сердцевине переживания, а не на нюансах и подробностях душевных движений; психологическое состояние схвачено разом, мгновенно, одной деталью. В этом вообще одна из главных особенностей чеховского психологизма (как, впрочем, и всей поэтики в целом): психологическое повествование необычайно концентрированно, сжато, избегает развернутого описания внутреннего мира, наглядного установления причинно-следственных и ассоциативных связей между мыслями, эмоциями, впечатлениями и т. п. — словом, той самой «диалектики души», которая составляла главную особенность психологизма его ближайшего предшественника Толстого.

Это специфическое качество чеховского психологизма находится в теснейшей связи с жанром рассказа, для которого необходима максимальная емкость каждого элемента стиля. Итак, в рассказе Чехова реализуется оригинальный психологический стиль, выражающий оригинальность идейно-нравственной проблематики.

На последнем примере особенно хорошо видно, что целостный анализ по доминантам позволяет сэкономить время и усилия: мы получили достаточное представление о содержательных особенностях чеховского рассказа, практически не касаясь ни идейного мира, ни композиции, ни сюжета, ни речевой ткани произведения. Внимание к художественным доминантам, таким образом, и при выборочном анализе сохраняет принцип целостности.

? КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Как сочетаются между собой целостный и выборочный анализ?

2. Почему выборочный анализ должен быть обязательно целостным?

3. Что такое доминанты произведения?

4. Как соотносятся между собой доминанты содержания и формы?

5. Что такое форма и содержание художественного произведения? (При затруднении обращайтесь к главе «Содержание и форма литературного произведения» из II раздела).

6. С чего начинать анализ — с содержательных или формальных доминант? В каких случаях более уместен первый путь, а в каких — второй?

Упражнения

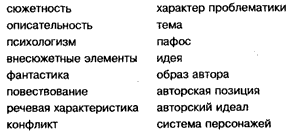

1. Какими из приводимых ниже характеристик художественного произведения можно пренебречь при анализе следующих произведений: «Анчар» А.С. Пушкина, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Черный монах» А.П. Чехова, «Черный человек» С.А. Есенина, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова?

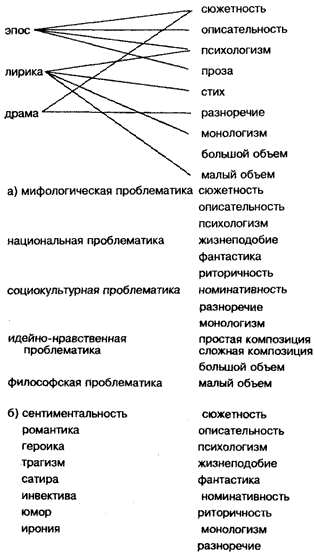

2. По приведенному образцу отметьте соответствие содержательных и стилевых доминант.

Образец:

Итоговое задание

Выполните целостный выборочный анализ одного из приведенных ниже произведений по следующей схеме:

1. Внимательно прочитайте текст и сформулируйте первоначальное идейно-эстетическое впечатление от него. (См. также главы этого раздела «Постижение смысла. Интерпретация» и «Познание формы. Стиль».)

2. Перечитайте текст и выделите содержательные и стилевые доминанты. Объясните логику связей между ними.

3. Определите направления дальнейшего выборочного анализа.

4. Конкретизируйте идейное и художественное своеобразие данного произведения, приведите необходимые текстовые примеры.

5. Сделайте резюме из проведенного анализа.

Тексты для анализа

А.С. Пушкин. Капитанская дочка, Граф Нулин,

М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени, Маскарад,

Н.В. Гоголь. Вий, Невский проспект,

Ф.М. Достоевский. Бедные люди, Идиот,

Л.Н. Толстой. Власть тьмы, Анна Каренина,

А.П. Чехов. Дом с мезонином, Моя жизнь, Вишневый сад.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Рассмотрение материалов дорожно-транспортного происшествия

Рассмотрение материалов дорожно-транспортного происшествия Документация по дорожно-транспортному происшествию, не повлекшему тяжких последствий, направляется в группу разбора ГИБДД, где после дополнительной проверки принимается решение. Рассмотрение материалов об

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ФОРМА

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ФОРМА Разберем четыре варианта простейших форм пятна. На самом деле их существует гораздо больше, но все они могут быть отнесены к этим четырем основным.Квадрат. Законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие

2 Научное рассмотрение художественного произведения и его задачи

2 Научное рассмотрение художественного произведения и его задачи Объективное и субъективное в литературоведенииХудожественное произведение как объект научного познания существенным образом отличается от всех других объектов. Оно не противостоит научному сознанию

III Целостное рассмотрение художественного произведения

III Целостное рассмотрение художественного произведения 1 Анализ и синтез в литературоведении Анализ — важнейший метод научного постижения литературного произведения. Но аналитическое расчленение целого на составляющие не может быть самоцелью. Художественное

Соотношение реального и художественного хронотопов в дневнике

Соотношение реального и художественного хронотопов в дневнике Писатель должен много писать, но не должен спешить. А.П. Чехов Написание дневника помогает автору в путешествии по внутренней «психологической местности» его картины мира и являет собой процесс создания

Первая студия московского художественного театра

Первая студия московского художественного театра Первая студия Московского Художественного театра была открыта в 1913 году по инициативе молодых актеров МХТ, поддержана К. С. Станиславским и его помощником Л. А. Сулержицким. Студия была открыта как „Собрание верующих в

ВАС ПРИГЛАСИЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

ВАС ПРИГЛАСИЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА Соглашаясь с предъявленным вам обвинением в нарушении ПДД, вы даете инспектору право (если совершенное вами не тянет на лишение права управления) вынести вам «приговор» в виде предупреждения или штрафа прямо на месте. В остальных же

14. Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии

14. Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии Помимо метода наименьших квадратов, с помощью которого в большинстве случаев определяются неизвестные параметры модели регрессии, в случае линейной модели парной регрессии