Глава четвертая Участники дуэли

Глава четвертая

Участники дуэли

Требования к соперникам. Социальное равенство соперников. Запрет на дуэли: с несовершеннолетними, больными, ближайшими родственниками, заимодавцами. Прочие виды неравенства как препятствия к дуэли. Социальная роль секундантов. Обязанности секундантов, их количество. Требования к секундантам. Приглашение врачей к месту боя

ПРИЛОЖЕНИЕ: Граф Ф. И. Толстой-Американец

Сначала расскажем о самих дуэлянтах. Главным требованием было равенство соперников.

Начнем с абсолютных характеристик. На дуэли мог драться только дворянин. Остальные сословия в России могли обладать достоинством – но не честью. Недворянин не мог оскорбить дворянина. Ответственность за поступки несвободного человека ложится на его хозяина, «барина», но и наказать его может только барин.

Каждый дает удовлетворение за нанесенные им обиды способом, соответствующим его положению. Печорин (в «Княгине Лиговской») говорит чиновнику, которого он сбил санями: если вы считаете, что я вас оскорбил, – присылайте секундантов; если виноват, по-вашему, мой кучер, то я вам обещаю его высечь.

Сословная грань ощущалась очень четко даже при имущественном и ином равенстве: рядовой из дворян (тем более разжалованный) никогда не был равен «солдатикам», взятым от сохи; художники, музыканты, литераторы неблагородного происхождения, пусть самые талантливые, пусть всеми признанные, все-таки не могли стать на один уровень со своими «коллегами»-дворянами; актер не имел права сидеть в присутствии директора театра (А. А. Майков за это упек В. А. Каратыгина в Петропавловскую крепость); разнообразные примеры можно было бы продолжить.

Но вернемся к «типичным» дворянам и недворянам. Если простолюдин совершал в отношении дворянина умышленно оскорбительный поступок, то практически не употреблялось даже слово «оскорбление» – говорили о «бунте».

Простолюдин не мог оскорбиться поступком или словом дворянина. Дистанция была столь велика, что можно было позволить себе любые игры в равенство (очень любопытные в этом смысле пары образовали П. Я. Чаадаев и его камердинер, А. С. Грибоедов и его слуга Сашка Грибов), и слишком часто самое искреннее стремление к равенству превращалось в игру.

Между мещанством, купечеством и дворянством граница была более размыта; в определенных отношениях (например, экономическом) они могли даже сближаться. Мещанский или купеческий сын имел право выслужить чин и перейти в дворянское сословие. И все-таки межсословные дуэли не допускались. Конфликт дворянина с недворянином разрешался через суд, и дворянская честь при этом не должна была пострадать. Приведенная А. И. Герценом фраза А. Ф. Орлова, шефа жандармов и начальника III Отделения, об одном деле, которое требовалось «затушить», чтобы не дать «прямого торжества низшему сословию над высшим» (см. наст. изд., с. 154), говорит сама за себя.

Дрались на дуэли только мужчины. Женщина едва ли могла оскорбить: ее слова, как правило, не принимались во внимание, как шалость ребенка или ворчание старика. Но даже если женщина нанесла оскорбление, ответственность за него ложилась на мужчину – мужа, брата, кавалера и т. п. Например, в бытность Пушкина в Кишиневе одна светская дама-молдаванка сказала ему грубость. «На это Пушкин отвечал, что если бы на ее месте был ее муж, то он сумел бы поговорить с ним; потому ничего не остается больше делать, как узнать, так ли и он думает. Прямо от нее Пушкин идет к карточному столу, за которым сидел Балш[21], вызывает его и объясняет, в чем дело». Вслед за этим последовал вызов – и генералу И. Н. Инзову, в чьем распоряжении находился Пушкин, пришлось посадить беспокойного поэта под арест [5, с. 109–111].

Впрочем, бретерский вариант допускал и выяснение отношений с женщиной, но не оружием. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы? <…> Женщину целуют при всех» – так говорил старший Турбин в «Двух гусарах» Л. Н. Толстого.

Тем не менее каждое правило подтверждается исключениями – в Европе произошло несколько дуэлей с участием женщин. Известна даже женщина-бретер – певица Парижской оперы мадам Мопен, урожденная д’Обиньи, послужившая прототипом героини романа Т. Готье «Мадемуазель де Мопен».

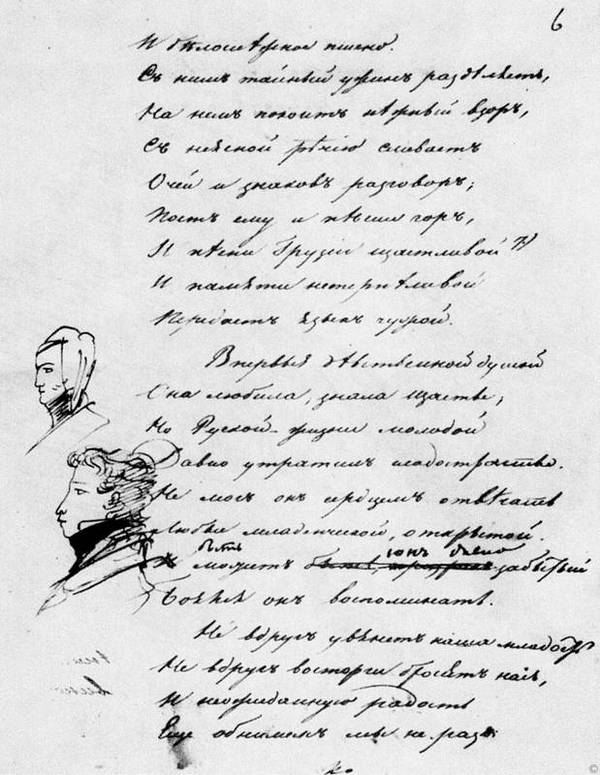

А. С. Пушкин. Автопортрет на полях рукописи поэмы «Кавказский пленник». 1821

И еще, конечно же, на дуэлях дрались женщины, переодетые мужчинами. Мотив переодевания, уходящий корнями в глубочайшее мифологическое прошлое, впоследствии распространился и в фольклоре, и в литературе, и в культуре в целом. Переодетые женщины дрались на рыцарских турнирах (один из последних вариантов этого сюжета дает И. Кальвино в романе «Несуществующий рыцарь»). Эта традиция перешла и на поединки. Мы уже рассказали, как в повести А. Ф. Вельтмана «Эротида» герой убивает на дуэли свою возлюбленную, переодетую в мужское платье. Возможно, этот сюжет был частично заимствован из «Записок» небезызвестного Видока, в которых рассказывается о том, как некий полковник К*** убил на дуэли переодетую мужчиной свою бывшую любовницу, «известную амазонку девицу Див», не узнав ее.

Впрочем, у нас в России была своя «амазонка» – мы говорим о «кавалерист-девице» Надежде Александровне Дуровой, она же корнет Александров. В своих «Записках» Дурова рассказала о том, как была секундантом на поединке своих товарищей (мы приведем этот рассказ немного позже). А однажды она чуть не вызвала на дуэль польского полковника N***, но побоялась подвести своего полкового командира. Так что наша «кавалерист-девица», получившая из рук императора Георгиевский крест за отвагу на поле боя, на поле чести отличиться не успела.

Н. А. Дурова. С портрета работы В. И. Гау. 1837

Для настоящих женских дуэлей в России все-таки не было почвы. Русские эмансипе искали равноправия с мужчинами в других областях, и само предположение о дуэли с женщиной выглядело шуткой – как в чеховском «Медведе».

Согласно общим представлениям, драться на дуэли мог только честный и благородный человек. «Лицо, совершившее бесчестный поступок, на которое имеются фактические опорочивающие доказательства, лишается не только права вызова, но вообще права участия в дуэли. Если это лицо нанесет оскорбление другому, то последнее обязано не требовать удовлетворения, а обратиться к суду» [70, с. 37].

Конечно, различение оскорбительного и бесчестного всегда было достаточно затруднительно. Показательна в этом отношении оценка шулерства. С одной стороны, «с человеком, плутующим в карты, совсем и не полагается выходить на поединок, как и не полагается выходить на поединок с человеком, которого рука поймана в чужом кармане, – он „не правоспособен“ к поединку» [93, с. 28–29]. К людям, живущим нечистой игрой (как герои гоголевских «Игроков»), отношение всегда было безусловно презрительным. Шулер, т. е. профессиональный картежный плут, не считался благородным и достойным дуэли. С другой стороны, нечистая игра могла восприниматься как элемент бретерского поведения. Обыграть наверняка, но не столько ради денег, сколько из дерзости и эпатажа или даже из «пиитического любопытства», – этим можно было похвастаться перед приятелями. В подобном случае нечистая игра уже не бесчестие, но понимается как оскорбление, и за нее нужно требовать удовлетворения. Репутация «шулера из любви к искусству» не мешала человеку быть принятым в обществе, с ним можно было даже прометать банк, но при этом держать ухо востро.

Так, нечистая игра Федора Толстого была притчей во языцех, что вовсе не мешало его положению в обществе, и Американец нисколько не стеснялся такой репутации.

Окончательное суждение о том, достойны ли соперники и могут ли они (или один из них) быть допущены к поединку, выносило общество чести. При этом человек, совершивший даже очень серьезный проступок, часто допускался к дуэли благодаря «запасу прочности» своей предыдущей благородной репутации. Считалось вполне уместным для дворянина настаивать на своем праве на благородный поединок – и не очень приличным его сопернику отказывать ему в этом праве.

Не допускался до дуэли человек, ранее отказавшийся от нее, например подавший жалобу на оскорбителя. В офицерской среде такой поступок однозначно воспринимался как проявление трусости; после него должна была последовать отставка, ибо никто не захотел бы служить в одном полку с трусом. Впоследствии «Правила…» 1894 года формально закрепили это требование, и офицер, отказавшийся от назначенного судом офицерской чести поединка, был обязан подать в отставку в течение не более чем недели.

На дуэли не мог драться несовершеннолетний. Естественно, никто не проверял записи в церковных книгах. Речь шла о возрастном типе поведения. Например, когда в «Двух гусарах» «неслужащий сын самого богатого помещика» (т. е. недоросль) пытается поссориться с Турбиным, дело немедленно пресекают. «Полноте, граф! – увещевали, с своей стороны, Турбина исправник и Завалшевский. – Ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет». Здесь «мальчишку» характеризует не столько его возраст, сколько инфантилизм поведения («его секут еще», да и сама его детская, с дрожащими губами, обида на Турбина). Восемнадцати– или даже шестнадцатилетний юнкер, скорее всего, смог бы настоять на поединке.

К дуэли не допускался больной. Во Франции, правда, известен случай, когда Бенжамен Констан был вынужден из-за болезни стреляться, сидя в кресле, его соперник для уравнения шансов также стрелял сидя. На дуэли не мог драться душевнобольной. В этом суть трагедии Звездича в лермонтовском «Маскараде» – Арбенин сошел с ума прежде, чем дал ему удовлетворение, лишил его даже надежды на дуэль, и Звездич остался уже не оскорбленным, а обесчещенным, или, как тогда грубо шутили, «с битой рожей».

Очень строго соблюдался запрет на дуэли между родственниками. Отец и сын, братья, ближайшие родственники перед лицом дуэльного ритуала представляли собой как бы одно целое. Они должны были взаимно защищать свою честь, они могли заменять друг друга на поединке. Ближайшие родственники не имели права смыть кровью взаимные обиды. Вот диалог из пьесы М. Ю. Лермонтова «Два брата»:

«Юрий. Брат… с этой минуты – я разрываю узы родства и дружбы – ты мне сделал зло – невозвратимое зло – и я отомщу!..

А л е к с<а н д р> (холодно). Каким образом?

Ю р и й. Ты мне заплотишь.

А л е к с<а н д р> (улыбаясь). С удовольствием – только чем!

Ю р и й (в бешенстве). Ценою крови…

А л е к с<а н д р>. В наших жилах течет одна кровь».

Дворянская честь основывалась на обостренном чувстве рода. Дворянин гордился чистотой и благородством своего происхождения, а это невозможно без исключительного уважения к роду и родственникам. Родовитый дворянин ощущал себя членом клана, хранил семейные легенды и предания. Оскорбить родственника значило в конечном счете оскорбить самого себя, отречься от своего рода. И например, когда Иванушка в «Бригадире» Д. И. Фонвизина рассуждает о возможной дуэли с отцом, это становится еще одним, очень выразительным штрихом к сатирическому портрету enfant terrible испорченного века:

«С о в е т н и ц а. Не то на уме у отца твоего. Я очень уверена, что он нашу деревню предпочтет и раю и Парижу. Словом, он мне делает свой кур[22].

С ы н[23]. Как? Он мой риваль?[24]

С о в е т н и ц а. Я примечаю, что он смертно влюблен в меня.

С ы н. Да знает ли он право честных людей? Да ведает ли он, что за это дерутся?

С о в е т н и ц а. Как, душа моя, ты и с отцом подраться хочешь?

С ы н. Et pourquoi nоn?[25] Я читал в прекрасной книге, как бишь ее зовут… le nom m’est ?chapp?[26], да… в книге „Les sottises du temps“[27], что один сын в Париже вызывал отца своего на дуэль… а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже?»

Голос крови обычно удерживал от дуэли даже в том случае, когда отношения разрывались всерьез и надолго.

Дуэль была возможна между родственниками достаточно далекими, теми, кто не считал себя принадлежащими к одному клану. Практически ничто не мешало поединку некровных родственников. Известно, что, после того как Дантес объявил о своей помолвке с Екатериной Гончаровой, Пушкин счел возможным взять назад свой вызов. Сделано это было не потому, что соперник стал его родственником. В. А. Соллогуб в качестве посредника ездил сообщить Дантесу об этом решении, а затем вернулся к Пушкину: «„С моей стороны, – продолжал я, – я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем как с знакомым“. – „Напрасно, – воскликнул запальчиво Пушкин. – Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может!“» [172, с. 475]. Дело прекратилось не потому, что соперники «породнились», а потому, что Дантес подыскал приличное оправдание своему поведению в отношении Н. Н. Пушкиной.

Еще одно ограничение: на дуэли не могли драться должник со своим заимодавцем. Этот запрет выполнялся строго, но все-таки и здесь бывали исключения – если причина дуэли была важнее (намного важнее!) денег. Мать Долохова могла говорить о Пьере: «…вызвал на дуэль, полагая, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая низость!» Но читатель понимает наивность этих слов: ни Долохов, ни Пьер о деньгах и не думали.

Н. Н. Пушкина. С портрета работы А. П. Брюллова. 1831–1832

Е. Н. Гончарова. С портрета работы Ж.-Б. Сабатье. 1838

Перед дуэлью все дворяне были равны. Если соперники соответствовали условиям, которые мы изложили выше, то формальных причин для отказа от поединка или замены не было. Однако в условиях существования социальных и других иерархий, уравнивая в одном, в главном, – в обладании дворянской честью, дуэль высвечивала прочие неравенства.

Абсолютного равенства, конечно, быть не могло, но иногда неравенство было столь велико, что осложняло дуэль и даже делало ее невозможной. Никаких жестких правил и закономерностей тут не существовало, каждый случай давал уникальное сочетание обстоятельств. Здесь уместнее обратиться к конкретным примерам, тем более что реальные ситуации осмысления неравенства на поединке (отказ от вызова или, наоборот, дуэль, несмотря ни на что) становились прецедентами и служили моделями разрешения аналогичных ситуаций в дальнейшем. Сходным образом в качестве образцов воспринимались и дуэли из модных литературных произведений.

Достаточно часто препятствием для дуэли становилось неравенство в семейном положении. М. И. Драгомиров пересказывает известную легенду: «Первейшим условием допустимости дуэли считается равенство шансов, между тем его почти никогда не бывает: вы холосты, я женат…; вы голы как перст, а у меня на руках старуха-мать, одинокая сестра и т. д. Какое тут равенство шансов?

В старое время мерили даже шпаги, чтобы они были равной длины, а этого в расчет не принимали <…>. Невольно вспоминается вызов на дуэль, бывший, кажется, во время оно в Америке. Обиженный… является с вызовом. „Вполне готов, – отвечает ему вызванный, – но только шансы наши не равны: вы холосты, я женат“. Согласился вызыватель. <…> Приходит через год; „Я теперь тоже женат“. – „А есть ли у вас ребенок?“ – „Нет“. – „А у меня есть“. <…> Так дошли они, первый до четырех, второй до пяти, пока вызыватель не угомонился» [67, с. 14].

Аналогичные вопросы – про старушку-мать или «что дети будут жрать» – задавали многие литературные персонажи: чиновник Красинский в «Княгине Лиговской» М. Ю. Лермонтова, Арчаковский в «Поединке» А. И. Куприна, Снегирев в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского и др. Эта причина отказа от дуэли могла быть по-человечески понятна, но человек таким поступком как бы признавал, что семейные обязанности для него важнее, чем обязанности светского человека, он как бы сам выключал себя из общества. После такого отказа естественным было бы уехать в свою деревеньку, уединиться в кругу семьи – но не оставаться в свете.

Не очень приличным для дворянина считалось подчеркивать неравенство в происхождении. Противостояние старого и нового дворянства или, например, Рюриковичей и Гедиминовичей никогда не было настолько острым, чтобы из-за этого отказываться от дуэли.

А вот разница в возрасте могла быть серьезным препятствием. По кодексу В. Дурасова, лица моложе восемнадцати лет не могли драться на дуэли, а старше шестидесяти допускались только при том условии, что разница в возрасте с соперником не превышала десяти лет. Разница в пятнадцать-двадцать лет мешала в первую очередь возникновению ссоры, вызову. Неформальное, конфликтное общение между представителями разных возрастных групп и, следовательно, социальных типов поведения было очень ограниченно. «Старики» не приходили на холостяцкие пирушки молодежи, а уж если пришел – то должен пить, веселиться и стреляться наравне со всеми. Если же юноша присоединялся к компании «старичков», собравшихся поворчать за картишками, то он должен был воздержаться от бросания карт на стол и подсвечников в противника.

В случае если все-таки конфликт произошел, то было три возможных пути выхода. Первый – постараться затушить скандал, не доводя дело до поединка. Основные хлопоты в этом случае ложились на секундантов и посредников, и главнейшим их аргументом становилась именно разница в возрасте. Если причина ссоры была не очень серьезной, а старший по возрасту не допускал очевидных неблагородных поступков, то дело удавалось прекратить.

Второй вариант – тряхнуть стариной и выйти к барьеру. Известны случаи поединков, когда соперников разделяла значительная разница в возрасте: подполковник С. Н. Старов был почти на двадцать лет старше Пушкина; сам Пушкин был на тринадцать лет старше Дантеса; Кушелев был намного моложе генерала Бахметьева и т. д.

Наконец, третий вариант – замена. Если разница в возрасте или болезнь одного из соперников мешала ему самому участвовать в поединке, то, с его согласия, на поле чести мог выйти другой человек. Обычно в качестве замены допускался самый близкий человек; для больного или раненого это мог быть брат или ближайший товарищ по службе, однополчанин; для пожилого человека – его сын. Условия замены и правила оговариваются в каждом кодексе, однако в реальной практике такие случаи были чрезвычайно редки. Собственно говоря, настоящих замен и не было, потому что человек, который не мог взять в руки оружия, старался не наносить оскорблений, а если он сам был оскорблен, то (именно в силу его неспособности к поединку) обязанность требовать удовлетворения без всяких замен ложилась на его родственников или друзей.

В случае болезни существовала еще одна возможность – отложить поединок до выздоровления; мы расскажем об этом ниже.

Практически никогда не мешали дуэли национальные различия. Вот разве что герой романа В. В. Крестовского «Две силы» говорил своему оппоненту: «Но только дело вот в чем <…> наши шансы в этом случае не равны; вы относительно меня в привилегированном положении; вы русский и военный, а я поляк. Если вы убьете меня, вам ничего не сделают, а убей я вас, меня сошлют в Сибирь, а может быть, и повесят» [99, с. 358]. Он отчасти прав, но дело тут, конечно же, не в национальности, а в особенностях социального положения поляков в обществе после подавления польских восстаний XIX века.

Служебное неравенство, особенно для военных, было, пожалуй, самым существенным препятствием к дуэли. Вызов на дуэль командира по военным законам рассматривался как бунт. Часто это и было бунтом, актом неповиновения в первую очередь. В офицерской среде существовало несколько возможностей противостоять командиру. Одна из них, более сдержанная, заключалась в том, что все офицеры, сговорившись, подавали рапорт о болезни. Такая «забастовка» была прежде всего обращена к командиру – он мог изменить свое поведение и отношение к офицерам или оказывался вынужден доложить начальству, что его подчиненные бунтуют. Исход был непредсказуем. Могли убрать грубияна-командира. Могли наказать офицеров, дабы не бунтовали. Самой знаменитой была так называемая «семеновская история» 1820 года, когда солдаты и офицеры лейб-гвардии Семеновского полка, пользовавшегося особой любовью императора, взбунтовались против тупого и жестокого полкового командира; успокоить бунтовщиков (которые, в общем-то, вели себя не очень агрессивно, но не повиновались) не удалось; скандал разросся, вышел за пределы России и весьма помешал Александру I, который в то время вершил дела европейской политики в Троппау; поэтому и обошлись с бунтовщиками сурово: часть отдали под суд, а остальных разогнали по армейским полкам. После этой истории «заговоров» в армии боялись и предпочитали пресекать в зародыше. Впрочем, чаще поступали по совету Василисы Егоровны из «Капитанской дочки»: «Разбери… кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи».

Был и другой способ, к которому прибегали только в исключительных случаях. Один из офицеров должен был нанести командиру публичное оскорбление (например, ударить или дать пощечину). Мы уже упоминали о подобной ситуации в связи с дуэлью генералов Мордвинова и Киселева, приведем из тех же воспоминаний Н. В. Басаргина рассказ о предшествовавших этому делу событиях в Одесском полку: «В нашей армии назначен был командиром Одесского пехотного полка подполковник Ярошевицкий, человек грубый, необразованный, злой. Его дерзкое, неприличное обращение с офицерами было причиною, что его ненавидели в полку, начиная от штаб-офицеров до последнего солдата. Наконец, вышед из терпения и не будучи в состоянии сносить его дерзостей, решились от него избавиться. Собравшись вместе, офицеры кинули жребий, и судьба избрала на погибель штабс-капитана Рубановского. На другой день назначен был дивизионный смотр. Рано утром войска вышли на место, стали во фронт, и дивизионный командир генерал-лейт<енант> Корнилов, прибыв на смотр, подъехал к одному из флангов. (Одесский полк был четвертый от этого фланга.) Штабс-капитан Рубановский с намерением стоял на своем месте слишком свободно и даже разговаривал. Ярошевицкий, заметив это, подскакал к нему и начал его бранить. Тогда Рубановский вышел из рядов, бросил свою шпагу, стащил его с лошади и избил его так, что долгое время на лице Ярошевицкого оставались красные пятна. Офицеры и солдаты, стоявшие во фронте, не могли выйти из рядов до того времени, пока дивизионный командир не прискакал с фланга, где он находился, и не приказал взять Рубановского.

Разумеется, что это дело огласилось и наряжено было следствие. Официально было скрыто, что почти все офицеры участвовали в заговоре против своего полкового командира. Пострадал один только Рубановский, которого разжаловали и сослали в работу в Сибирь» [129, с. 24].

Случай этот достаточно характерен для подобной ситуации; тут уж обязательны были и суровое наказание для офицера (не месяц гауптвахты и даже не отправка на Кавказ рядовым с выслугой, а самые настоящие каторжные работы в Сибири), и смена неугодного офицерам публично оскорбленного командира. Мы употребили слово «оскорбление» – на самом же деле оскорбления тут не было, и потому не могло быть и поединка – тут речь шла о публичном бесчестии.

Любопытно отметить, что эта модель разрешения конфликтной ситуации неожиданным образом перекочевала в XX век, и не куда-нибудь, а в колымский лагерь. В. Шаламов в рассказе «Инженер Киселев» воспроизводит следующую ситуацию: заключенные думают о том, как бы им избавиться от инженера Киселева – тридцатилетнего вольного, вроде бы неглупого и образованного человека, но неожиданно «перещеголявшего всех палачей в своем палачестве».

«Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни. Жизнь – не такая уж большая ставка в лагерной игре. Я знал, что и все думают так же, только не говорят. Я нашел способ избавиться от Киселева. <…>

– Как только какое-нибудь большое начальство приедет на Аркагалу – дать Киселеву по морде. Публично будут ведь обходить бараки, шахту обязательно. Выйти из рядов – и пощечина.

– А если застрелят, когда выйдешь из рядов?

– Не застрелят. Не будут ждать. По части получения пощечин опыт у колымского начальства невелик. Ведь ты пойдешь не к приезжему начальнику, а к своему прорабу.

– Срок дадут.

– Дадут года два. За такую суку больше не дадут. А два года надо взять.

Никто из старых колымчан не рассчитывал вернуться с Севера живым – срок не имел для нас значения. Лишь бы не расстреляли, не убили. Да и то…

– А что Киселева после пощечины уберут от нас, переведут, снимут – это ясно. В среде высших начальников ведь пощечину считают позором. Мы, арестанты, этого не считаем, да и Киселев, наверное, тоже. Такая пощечина прозвучит на всю Колыму» [194, с. 67].

Но вернемся к отношениям дворян-офицеров. Даже если оскорбление подчиненным своего командира было неумышленным, оно не могло остаться без последствий. Н. И. Толубеев в своих «Записках» рассказывает об истории, произошедшей в одном полку в 1806 году, перед самым походом. Некий проштрафившийся корнет К. должен был представить рапорт полковому шефу. «…В первый воскресный день после развода, когда б?льшая часть штаба и обер-офицеров собрались к шефу в зале, где и штандарты стояли, пришел и корнет К. с рапортом <…> и, подавая оный шефу, когда сей, по обыкновению, с приличною начальнику важностию, принимая рапорт, сделал род поклона, в это время самое у него, корнета, как-то взмахнулась рука и как-то зацепила по щеке шефа, да так сильно, что он не мог ничего выговорить до тех пор, пока успели уже полковой командир с прочими задержать, арестовав <…> корнет оставлен в пределах России под судом, а шеф, вышед в Пруссию, получил против желания отставку и высшей степени чахотку» [183]. Дуэль между офицерами, столь далеко отстоящими друг от друга на служебной лестнице, была невозможна. «Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?» («Война и мир»). Если уж офицер настаивал на дуэли, то он должен был сначала выйти в отставку или уж по крайней мере перевестись в другой полк.

Чаще всего возрастное, служебное неравенство, неравенство происхождения и имущественного положения сочеталось в некое единство. Неравенство выявлялось практически в каждом поединке, в большей или меньшей степени. Слабому «приятно было думать, что… принудил такую важную особу драться» (И. С. Тургенев. Дневник лишнего человека). Сильный мог не обращать внимания на неравенство или же бояться, «что он навсегда сделается смешным, если станет драться с этим молокососом» [80, с. 101]. Одной из второстепенных функций дела чести как раз и было уточнение и подтверждение социального положения его участников, определение их ранга в социальной иерархии.

И все-таки неравенство двух соперников не могло служить формальным основанием для отказа от поединка, если уж состоялись оскорбление и вызов. Высвечивая всяческое неравенство, определяя ранговое положение соперников относительно друг друга, дуэль опять возвращала их к безусловному равенству – равенству двух полноправных дворян перед лицом сословного ритуала. После оскорбления и уж тем более на барьере – все дворяне равны.

ГРАФ ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТОЛСТОЙ-АМЕРИКАНЕЦ

(1782–1846)[28]

Американец и цыган,

В свете нравственном загадка…

П. А. Вяземский. Толстому

Граф Ф. И. Толстой учился в Морском корпусе, из которого вышел в службу в Преображенский полк; с молодости отличался неуправляемостью поведения и всевозможными выходками. Его жизнь окружена массой легенд, которые отчасти он сам и сочинял. Он прошел несколько военных кампаний (в том числе Финляндскую 1808–1809 годов – мы упоминали об этом в связи с гибелью князя М. П. Долгорукого – и Отечественную войну 1812 года); многократно сидел под арестом, был разжалован и опять выслуживал чины – он был одним из прототипов разжалованного Долохова на Бородинском поле в «Войне и мире» Л. Н. Толстого.

«А теперь мне хочется рассказать о новом знакомстве моем еще с одним моим дядюшкой[29] …Этот интересный дядюшка был не кто иной, как известный, кажется, всему свету двоюродный брат отца моего, граф Федор Иванович Толстой, прозванный Американцем <…>. Я столько в детстве моем наслышалась чисто баснословных рассказов о дядюшке моем Американце Толстом, что и неудивительно, что, сидя с ним за обедом у дедушки, я смотрела на него как на восьмое чудо света. Но тогда в Федоре Ивановиче не было уже ничего удивительного, он был человек как человек: пожилой, курчавый, с проседью, лицо красное, с большими умными черными глазами, и разговаривал, и шутил за столом, как все люди, так что я начала уже разочаровываться. Но не успели мы совсем еще отобедать, как дедушка, на мое счастье, хлопнул племянника по плечу и весело сказал ему:

– Ну, Американец, потешь гостей моих, покажи дамам твою грудь и руки, а после кавалерам и всего себя покажешь.

Федор Иванович, кажется, очень довольный просьбой дяди, улыбаясь, сейчас же начал расстегивать свой черный сюртук. Когда он распахнул его, у него на груди показался большой образ, в окладе, св. Спиридония, патрона всех графов Толстых, который богомольный Американец постоянно носил на груди. Положив его бережно перед собой на стол, он отстегнул запонки рубашки, открыл свою грудь и выпятил ее вперед. Все за столом привстали с мест и начали внимательно разглядывать ее: вся она сплошь была татуирована. В самой середине сидела в кольце какая-то большая пестрая птица, что-то вроде попугая, кругом какие-то красно-синие закорючки… Когда все зрители достаточно нагляделись на рисунки на груди, Федор Иванович Толстой спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки: обе руки его тоже были сплошь татуированы, на них вокруг обвивались змеи и какие-то дикие узоры… Дамы охали и ахали без конца и с участием спрашивали:

Ф. И. Толстой. С портрета работы К.-Х.-Ф. Рейхеля. 1846

– Вам было очень больно, граф, когда эти дикие вас татуировали? Чем это они проковыряли узоры? Ах, какая страсть!

Когда Федор Иванович покончил с дамами, кавалеры увели его наверх, в светелку к дедушке, и там снова раздели уже всего, с ног до головы…

Надо знать, что в протяжении всей жизни Американца Толстого, где бы он ни обедал, его под конец стола всюду просили показать его татуированное тело, и всюду его разглядывали сперва дамы, а потом мужчины, и это ему никогда не надоедало» [89, с. 176–177].

«<Ф. И. Толстой> хотя и обладал весьма умной головой, но был большой кутила, первостатейный повеса и дуэлист, так что почти не выходил из-под арестов. При всем том… граф Толстой… был чрезвычайно добр, всегда был готов отдать последнюю копейку бедному, честен и ни за что не согласился бы обмануть либо солгать. В то же время он обыграл бы вас в карты до нитки! Множество дуэлей было у него из-за карт» [182, с. 25].

В 1803–1804 годах Ф. И. Толстой, поручик гвардии Преображенского полка, в составе посольства Н. П. Резанова совершил переход на корабле «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна из Петербурга к берегам Камчатки.

«Чтобы развлечь свою скуку, он придумывал всевозможные непозволительные шалости, которые нарушали дисциплину корабля. Сначала Крузенштерн смотрел сквозь пальцы на проказы молодого графа, но скоро шалости его приняли такие размеры, что адмиралу пришлось в наказание сажать Толстого под арест… Но за каждое наказание, выйдя на свободу, он платил начальству новыми выходками, точно поклялся свести с ума весь экипаж. Как любитель сильных ощущений, он занялся, например, тем, что перессорил поголовно всех офицеров и всех матросов. <…> И ни одной-то души не оставлял в покое! Старичок-священник, который находился на корабле, любил выпить лишнее и был очень слаб. У Федора Ивановича в голове сейчас созрел план новой потехи: напоил батюшку до „положения риз“, и когда несчастный священнослужитель, как мертвый, навзничь лежал на палубе, граф припечатал ему сургучом бороду к полу украденною из каюты Крузенштерна казенною печатью. Припечатал и сидел над ним, пока он проснется… И только что старичок открыл глаза и хотел приподняться, Толстой, указывая пальцем на печать, крикнул ему:

– Лежи, не смей! Видишь – казенная печать…

После принуждены были ножницами подстричь бороду священнику почти под корешок, чтобы выпустить его на свободу.

Папенька рассказывал мне уморительный анекдот про своего двоюродного братца, как он на Сандвичевых островах потешал русских матросов, заставляя сандвичского короля исполнять должность своей собаки: поплюет на щепку, крикнет: „Пиль, апорт“ – и закинет ее далеко в море. И король плывет за ней, схватит ее зубами, и принесет, и подаст ее Толстому. <…>

У Крузенштерна был на корабле любимый орангутанг, умный, ловкий и переимчивый, как человек. Так вот его-то Толстой и избрал себе в товарищи, чтобы насолить хорошенько ученому-путешественнику. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере зачем-то на берег, Толстой затащил орангутанга в каюту адмирала, открыл тетради с его записками, наложил на них лист чистой бумаги и на глазах умного зверя начал марать, пачкать и поливать чернилами по белому листу до тех пор, покуда на нем не осталось чистого места. Обезьяна внимательно смотрела на эту новую для него работу. Тогда Федор Иванович тихонько снял с записок адмирала выпачканный лист бумаги, спрятал его в карман и вышел из каюты как ни в чем не бывало. Орангутанг один, на свободе, занялся секретарским делом так усердно, что в одно утро уничтожил все, что было до сих пор сделано Крузенштерном. За это преступление адмирал высадил злодея Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл от его берегов» [89, с. 177–179].

«Рассказывали, что во время кругосветного плавания командир корабля, на котором находился граф Толстой, приказал бросить в море обезьяну, которую тот держал при себе. Но Толстой протестовал и просил командира позволить ему зажарить ее и съесть. Впрочем, Толстой всегда отвергал правдивость этого рассказа» [40, т. 8, с. 504–505].

С Алеутских островов Толстой вернулся через всю Россию сухим путем и явился в Петербург – Американцем.

«Несколько дней пред тем Толстой прострелил капитана Генерального штаба Брунова, вступившегося, по сплетням, за одну из своих сестер, о которой Толстой сказал какое-то словцо, на которое в настоящее время не обратили бы внимание или бы посмеялись, и не более; но надо перенестись в ту пору, чтобы судить о впечатлениях. Когда словцо это дошло до брата, то он собрал сведения, при ком оно было произнесено. Толстой подозревал (основательно или нет, не знаю), что Нарышкин, в числе будто бы других, подтвердил сказанное. Этот последний знал, что Толстой подозревал его в этом. Играли в бостон с прикупкой; Нарышкин потребовал туза такой-то масти. Он находился у Толстого; отдавая его, без всякого сердца, обыкновенным дружеским, всегдашним тоном он присовокупил: „Тебе бы вот надо этого!“ – относя к другого рода тузу[30]. На другой день Толстой употреблял все свои средства к примирению, но Нарышкин оставался непреклонен, и чрез несколько часов был смертельно ранен в пах» [108, с. 71].

«Линев, 22-летний Геркулес, чрезвычайно красивый, но столь же глупый и необразованный, на хорошем счету у начальства. Одна молодая знатная дама, пораженная его красотою, влюбляется в него. Внимание это подмечает один из его товарищей, Алексей Александрович Ушаков, и решается на смелую интригу.

Искусно владея пером, Ушаков пишет, от имени Линева, пламенное письмо на имя знатной дамы, в условленном месте получает ответ и завязывает правильную переписку. Молодая дама, выданная замуж ребенком за развратного 17-летнего юношу и развращенная уже своим мужем, увлекается романом и соглашается на свидание с Линевым в одном из загородных парков, назначенное ей Ушаковым.

Линев ничего не знает и не подозревает; в назначенный вечер Ушаков сообщает ему о счастии, которое его ожидает, но, опасаясь невыносимой глупости товарища, приказывает ему не пускаться в объяснения и как можно больше молчать. Все свершается по плану Ушакова, и свидания стали повторяться.

Тайна этих свиданий, однако, скоро оглашается в обществе офицеров; один из них, граф Федор Иванович Толстой («Американец»), отъявленный повеса, решается проверить эти слухи и подкарауливает у павильона выходящих из оного влюбленных.

Линев не узнает в темноте Толстого, но бросается в кусты и присаживается на корточках, закрыв лицо руками. Толстой, как бы ничего не замечая, подходит к кусту, и на Линева с безоблачного неба льется целый поток. Испытание ужасное, но решительное. Линев не выдает себя. Толстой догоняет даму и говорит ей, что сейчас, на опыте, убедился в безграничной к ней преданности Линева, что она вполне может рассчитывать на его молчание, и обещается честью никому не рассказывать о происшедшем. Держать слово, однако, не в обычаях Толстого, и бедный Линев переносит много насмешек от своих товарищей.

Знатная дама отправляется навсегда за границу, и роман оканчивается» [164, с. 402].

«Женатый на цыганке[31], известной своим голосом и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры[32]. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака» [44, с. 243].

«Шла адская игра в клубе. Наконец все разъехались, за исключением Толстого и Нащокина[33], которые остались перед ломберным столом. Когда дело дошло до расчета, Толстой объявил, что противник должен ему заплатить двадцать тысяч.

– Нет, я их не заплачу, – сказал Нащокин, – вы их записали, но я их не проиграл.

– Может быть, это и так, но я привык руководиться тем, что записываю, и докажу вам это, – ответил граф. Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и прибавил: – Он заряжен: заплатите или нет?

– Нет.

– Я вам даю десять минут на размышление.

Нащокин вынул из кармана часы, потом бумажник и отвечал:

– Часы могут стоить рублей пятьсот, а в бумажнике – пятирублевая ассигнация: вот все, что вам достанется, если вы меня убьете. А в полицию вам придется заплатить не одну тысячу, чтобы скрыть преступление. Какой же вам расчет меня убивать?

– Молодец, – крикнул Толстой и протянул ему руку. – Наконец-то я нашел человека!» [138, с. 538].

П. А. Нащокин. С портрета работы неизвестного художника. 1830–1836

Последние слова Американца – аллюзия на слова Понтия Пилата о Христе: «Се Человек!» («Ессе Homo») [Ин. 19: 5]; возможно, также и на слова Диогена, ходившего, согласно легенде, днем при ярком солнечном свете с зажженным светильником и отвечавшего на вопрос «зачем?»: «Ищу человека!»

«Я слышал, насколько мне помнится, от моего отца такую версию этого рассказа:

– Граф, вы передергиваете, – сказал ему кто-то, играя с ним в карты, – я с вами больше не играю.

– Да, я передергиваю, – сказал Федор Иванович, – но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я разможжу вам голову этим шандалом. И его партнер продолжал играть и… проигрывать» [181, с. 25–26].

«Помню, что рассказывали об нем, будто, остановленный противником при передергиванье карты, он, нисколько не смутясь, отвечал ему: „Это правда; но я не люблю, чтобы мне это говорили“. Это слово принадлежит не ему первому. Я нашел его в „Записках“ Сен-Симона. Жаль, что отнимаю у него право на это жалкое преимущество» [53, с. 96].

«Раз собралось у Толстого веселое общество на карточную игру и на попойку. Нащокин с кем-то повздорил. После обмена оскорбительных слов он вызвал противника на дуэль и выбрал секундантом своего друга[34]. Согласились драться следующим утром.

На другой день, за час до назначенного времени, Нащокин вошел в комнату графа, которого застал еще в постели. Перед ним стояла полуопорожненная бутылка рома.

– Что ты это ни свет ни заря ромом-то пробавляешься! – заметил Петр Александрович.

– Ведь не чайком же мне пробавляться.

– И то! Так угости уж и меня, – он выпил стакан и продолжал: – Однако, вставай, не то мы опоздаем.

– Да уж ты и так опоздал, – отвечал, смеясь, Толстой. – Как! ты был оскорблен под моим кровом и вообразил, что я допущу тебя до дуэли! Я один был вправе за тебя отомстить, ты назначил этому молодцу встречу в восемь часов, а я дрался с ним в шесть: он убит» [138, с. 539].

«Я слышал от моего отца следующую версию этого рассказа: на одном вечере один приятель Толстого сообщил ему, что только что был вызван на дуэль, и просил его быть секундантом. Толстой согласился, и дуэль была назначена на другой день в 11 часов утра, приятель должен был заехать к Толстому и вместе с ним ехать на место дуэли. На другой день в условленное время приятель Толстого приехал к нему, застал его спящим и разбудил.

– В чем дело? – спросонья спросил Толстой.

– Разве ты забыл, – робко спросил приятель, – что ты обещал мне быть моим секундантом?

– Это уже не нужно, – ответил Толстой. – Я его убил.

Оказалось, что накануне Толстой, не говоря ни слова своему приятелю, вызвал его обидчика, условился стреляться в 6 часов утра, убил его, вернулся домой и лег спать» [181, с. 24].

Для Толстого не было никаких запретов, он мог перешагнуть через все – и при этом был человеком острого ума, замечательно владел языком. Гоголь в письме М. С. Щепкину писал по поводу одного из актеров, игравших в «Ревизоре»: «Он должен скопировать того, которого он знал говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого» [47, с. 118]. Толстой был принят в свете, знаком со многими замечательными людьми. Жуковский, Пушкин и Вяземский адресовали ему поэтические послания, он был принят в лучших домах (в первую очередь в Москве, где поселился после выхода в отставку). Уже в отставке Американец женился на цыганке Авдотье (Дуняше) Тучаевой, но ни женитьба, ни рождение многочисленных детей не мешали Толстому продолжать разгульную жизнь, попойки и дебоши, безудержную картежную игру и т. п. В последние годы жизни он немного успокоился и даже удивлял окружающих своими глубокими познаниями и суждениями, столь на первый взгляд не соответствовавшими легендарной репутации гуляки. Однако сквозь любую маску спокойствия нет-нет да и прорывалась характерная «толстовская дикость» (выражение Л. Н. Толстого) – как из-под его щегольского фрака нет-нет да и выглядывала «американская» татуировка.

Ф. И. Толстой. Набросок А. С. Пушкина. 1823

«Какой-то князь должен был Федору Ивановичу по векселю несколько тысяч рублей. Князь, несмотря на письма Толстого и на пропущенный срок, долго не платил. Федор Иванович написал ему: „Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, я не пойду искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства“» [41, с. 59].

«Он же одно время, не знаю, по каким причинам, наложил на себя эпитимью и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершались в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: стой! Сани остановились. Он обращается к попутчику и говорит: „Голубчик Денис, дохни на меня!“» [41, с. 375–376].

«Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В это время один известный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению; но русский Бог велик! Граф Орлов[35] написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого прямого торжества низшему сословию над высшим. Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места… Это почти невероятнее вырванного зуба» [44, с. 243–244].

С. П. Жихарев. С портрета работы неизвестного художника

«Раз навестил я Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой и Жихарев, автор „Записок студента“. В то время „Горе от ума“ возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относила их именно на его счет):

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом

И крепко на руку нечист;

Да умный человек не может быть не плутом.

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: „Не правда ли, ведь он черен?“ – „Да!“ – „Ну а перед собственной своей душою совершенный блондин!“ Жихарев обиделся и замолчал» [200, т. 2, с. 320–321].

«Л. Н. Толстой рассказывал, что Федор Иванович, встретив однажды Грибоедова, сказал ему:

– Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я взятки брал. Я взяток отродясь не брал.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава четвертая На семи холмах

Глава четвертая На семи холмах Третий Рим. – Москва не сразу строилась. – Эстафета зодчества. – Куранты. – Дворцы. – Рядовой дом. – Все дороги ведут в Москву.– «И мосты над твоею рекой»Третий Рим. Что понимать под словами «Третий Рим»? Какой в них вкладывается смысл,

Глава третья Причины дуэли

Глава третья Причины дуэли Политические дуэли в Европе и в России. Патриотические поединки. Поединки в служебной сфере. Защита воинской чести. Защита семейной чести. Соперничество из-за женщин. Бытовые ссоры ПРИЛОЖЕНИЯ: Материалы, относящиеся до дуэли В. Д. Новосильцева

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ Когда мы добудем знания о всех биологических процессах от макроскопических до молекулярных, то смерть, болезни, немощь, бессилие, старение и физическая неполноценность больше не будут являться неотъемлемой частью

Глава четвертая

Глава четвертая СУДОРОГИ ПРИ ПЛАВАНИИНемалую долю общего страха перед мнимыми и действительными опасностями в воде составляет боязнь судорог. О них мы наслышаны еще с детских лет, помним рассказы о трагических случаях, которые молва связывала с судорогами: «докупался

Глава четвертая Чудовища

Глава четвертая Чудовища Существа, о которых пойдет речь в этой главе, необязательно громадного роста или могучи. Эти детища воображения придуманы, как правило, специально, чтобы пугать тех, кто в них верит. Хотя среди чудовищ есть и счастливые исключения, которые

Глава четвертая . А вот теперь о пропуске…

Глава четвертая. А вот теперь о пропуске… Помните, я обещал вам рассказать о том, как получить пропуск на верхний этаж копирайтинга? Туда, где каждый автор чувствует себя творцом, а не подневольным штамповщиком? Так вот, пришло время открыть тайну получения

Глава четвертая. Создание портфолио

Глава четвертая. Создание портфолио Вы можете работать в Сети в одних трусах, не бриться месяцами и посещать душ только по праздникам – это ваше право, и никто вас за то не осудит. Но если у вас не будет толкового портфолио, вам вряд ли кто-то доверит нечто действительно

Глава четвертая . Эпоха невезения и бессилия

Глава четвертая. Эпоха невезения и бессилия Беда не приходит одна. Если уж всё посыпалось, то сыпаться будет основательно и с противным грохотом. За одной небольшой проблемкой приходит целое полчище ее старших собратьев. Начинается всё с глупого скандала с заказчиком, а

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Взаимодействие частей

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Взаимодействие частей А. Положение частей до заряжания§ 32. Ствол давлением своей пружины удерживается в переднем положении. От дальнейшего продвижения вперед он удерживается сцепными щетками, сцепляющими его с затвором, который дошел передними гранями

Глава четвертая Гены

Глава четвертая Гены Слово «ген» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «род, происхождение» (тот же корень присутствует и в слове «генеалогия»). Гены – это передаваемые из поколения в поколение единицы наследственности, своеобразные инструкции, согласно

Глава четвертая ПРИНЦИП ПОРИЗМА

Глава четвертая ПРИНЦИП ПОРИЗМА Формулировка принципа поризмаЧтобы несколько отдохнуть от абстрактных построений, связанных с анализом свойств информации и принципов функционирования информационных систем, рассмотрим старое, но крайне редко используемое в