§ 28. Семейное право

Задача урока. Уметь объяснять понятия: брак, защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей, права и обязанности родителей и детей, права и обязанности супругов, Семейный кодекс РФ, семейные правоотношения.

Брак. Семья начинается с любви. Так считает большинство людей. И они абсолютно правы. У юристов есть одно существенное уточнение: семья начинается с брака.

Слово «брак» образовалось от древнерусского «брачити» (отбирать, выбирать хорошее и отклонять плохое). Его омоним «брак», который означает что-то негодное, плохо сделанное, произошёл от немецкого «бракованный товар».

Семейно-брачные отношения имеют чрезвычайно важное значение для каждого человека и для всего государства. Отсюда необходимость их правовой регламентации. Существует особая отрасль права – семейное, которое содержит нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, созданием семьи, воспитанием детей, определяющие права и обязанности супругов, родителей, детей, которые называются семейные правоотношения. Они отражены в Семейном кодексе РФ – основном источнике семейного права.

По семейному праву брак – это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. Брак должен быть основан на взаимных чувствах любви, уважения и дружбы супругов. Немалую роль в заключении брака играют соображения экономического, хозяйственного характера. Закон требует, чтобы были соблюдены обязательные условия и порядок заключения брака.

Во-первых, необходимо взаимное добровольное согласие сторон вступить в брак. Обратите внимание, закон придаёт значение лишь мнению будущих супругов. Отношение к браку родителей, бабушек и дедушек, подруг и друзей жениха и невесты его не интересует.

Во-вторых, необходимо, чтобы будущие супруги достигли брачного возраста. Он зависит от национальных и культурных традиций и в разных странах определяется по-разному. В России он и для мужчин, и для женщин установлен в 18 лет. Если имеются уважительные причины, то местные органы власти могут разрешить вступить в брак и не достигшим этого возраста лицам. В России в этом случае брачный возраст может быть снижен до 14 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, становятся полностью дееспособными.

В-третьих, брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон состоит в другом браке. В нашей стране существует принцип моногамии (единобрачия).

В-четвёртых, не допускаются браки между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие мать и отец) и неполнородными (общий один из родителей) братьями и сёстрами.

Наконец, в-пятых, не могут вступить в брак лица, страдающие душевной болезнью или слабоумием, если они признаны судом недееспособными.

Права и обязанности супругов. С момента регистрации брака у молодожёнов появляются по отношению друг к другу определённые права и обязанности. Они подразделяются на личные и имущественные.

Начнём с личных отношений. Они не имеют, в отличие от имущественных, экономического содержания. При их определении семейное право исходит из принципа равноправия супругов.

Возьмём право выбора фамилии. В дореволюционной России жена в обязательном порядке должна была принимать фамилию мужа. Сейчас закон даёт супругам возможность по личному желанию и взаимному согласию избирать фамилию одного из них. Тогда эта фамилия становится общей. Оба могут оставить свои добрачные фамилии. У нас нередки случаи, когда муж берёт фамилию жены, например, по причине её благозвучия.

Закон обеспечивает за супругами право выбора занятий, профессии и места жительства. Какие-либо разногласия по этим вопросам не рассматриваются государственными органами. Супруге, например, не нравится, что муж работает шофёром в фирме междугородных перевозок, поэтому часто бывает в командировках, приезжает усталым… Вряд ли суд или прокурор помогут жене переубедить мужа в правильности его профессионального выбора.

Сказанное относится и к праву выбора места жительства супругов. Лучше договориться об этом заранее, до свадьбы, особенно в тех случаях, когда жених и невеста из разных городов, посёлков.

Имущественные отношения супругов определяются следующим правилом: всё приобретённое до брака (добрачное) имущество остаётся личной раздельной собственностью мужа или жены, а нажитое в браке становится общей совместной собственностью супругов. Имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству, считается его личной собственностью. К ней относятся также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.). Предметы роскоши (драгоценности, например) считаются совместной собственностью независимо от того, кто ими пользовался. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения совместной собственностью. Вклад каждого из них в создание этой собственности значения не имеет. При разводе совместная собственность прекращается (за исключением случаев, когда супруги являются совладельцами предприятия).

Семейный кодекс РФ предоставил супругам право договориться по поводу имущества, заключив брачный договор (до либо после заключения брака). В этом договоре могут быть указаны любые условия распределения между супругами денежных и иных материальных средств. Муж, например, может по брачному договору предоставить супруге и детям в случае развода права собственности на всё имущество семьи, включая автомобиль, дачу, квартиру и т. п.

Расторжение брака. Когда семья распадается, это плохо и для супругов, и для детей, и для общества в целом. Если разрушается семья, то слабеет общество, становится не столь устойчивым и стабильным.

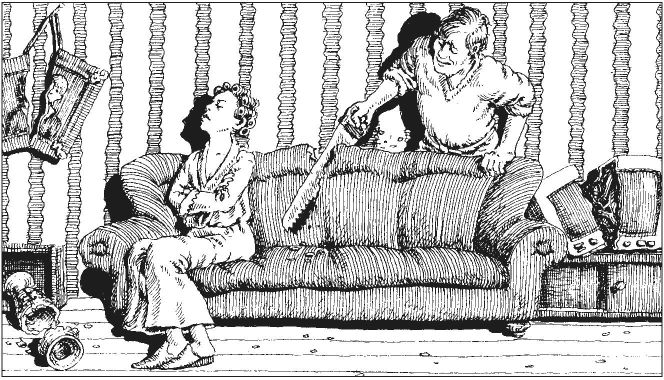

К сожалению, количество расторгаемых браков остаётся очень большим. Во многих районах страны распадается каждый третий брак, а в некоторых – даже каждый второй. Среди причин развода, зависящих от самих супругов, на первом месте – эгоизм, игнорирование интересов другого. Основная питательная среда эгоизма – пьянство. Чаще всего злоупотребляют алкоголем мужья. Из-за пьянства мужа и вызванных им скандалов происходит до 50 % разводов. Но и среди жён, к несчастью, попадаются любительницы спиртного.

Пьянство и алкоголизм – самые страшные враги семьи. Жизнь в семье, где хотя бы один взрослый её член регулярно пьёт и соответственно этому «проявляет» себя, превращается в сплошное мучение для других взрослых и для детей.

Есть и другие причины: супружеская неверность, безразличное отношение к детям, к их воспитанию, безответственность, грубость, расточительство и др.

Брак расторгается в суде либо в органах записи актов гражданского состояния (в загсе). В загсе брак может быть расторгнут только в том случае, если у супругов нет несовершеннолетних детей и если достигнуто взаимное согласие на развод.

Единственным основанием расторжения брака является распад семьи. Если имеется хотя бы малейшая возможность сохранить семью, суд и органы загса обязаны принять все меры, чтобы убедить супругов не поступать опрометчиво, помириться.

После регистрации развода в органах загса взаимные права и обязанности супругов (но не родителей и детей) считаются прекращёнными.

Дети и родители. В брак люди вступают добровольно, как правило, хорошо сознавая не только свои права, но и обязанности. Но у супругов появляются дети. Сами дети «не виноваты», что родились именно у этих родителей, а не у других. У них выбора не было. Что же касается родителей, то с рождением ребёнка они вступают в новые правовые отношения – отношения родителей и детей, приобретают права и обязанности родителей.

Родители имеют следующие права (являющиеся также и обязанностями):

• определять имя, отчество и фамилию, гражданство и национальность своих детей;

• представлять своих детей, т. е. защищать их права и интересы, пока они недееспособны;

• определять местожительство своих детей и истребовать их от лиц, незаконно удерживающих чужих детей;

• воспитывать своих детей, давать им образование, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

Супруги обретают родительские права с момента рождения ребёнка. Эти права сохраняются за ними до тех пор, пока их собственное поведение и отношение к своим родительским обязанностям соответствуют требованиям морали и права. Увы, моральный облик некоторых родителей этим требованиям не соответствует.

Родительских прав лишаются те родители, которые уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию детей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, вредно влияют на них своим аморальным поведением, являются хроническими алкоголиками или наркоманами. Лишая безответственных родителей родительских прав, государство устраняет их явно неблагоприятное, вредное влияние на детей.

Лишившись родительских прав, родители не освобождаются от обязанностей по содержанию детей. Они должны платить алименты на содержание ребёнка тем, кому ребёнок передан на воспитание, а сами перестают получать назначенные детям пособия. Кроме того, закон лишает их соответствующих прав по гражданскому, трудовому праву.

В Семейном кодексе РФ содержится перечень охраняемых законом прав ребёнка, соответствующий стандартам международного права. Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, право на всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства, право общения с обоими родителями и другими родственниками. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Он может обращаться самостоятельно в орган опеки и попечительства, а с 14 лет – в суд. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Учёт мнения ребёнка, достигшего 10 лет, обязателен, если оно не противоречит его интересам.

«Тот не умирает, кто детей не покидает», – может быть, несколько категорично, но по сути справедливо утверждает русская пословица. А дети? Наступает срок, когда они вырастают и покидают родное гнездо. У них появляются свои семьи, новые заботы. Где семья, там нередко и материальные затруднения. Но мама нуждается в помощи… Она не всегда попросит её, она знает, что у взрослых детей свои трудности. Вот тут-то поступить справедливо, по-человечески, в соответствии с требованиями морали и права поможет чувство долга. И не только в деньгах здесь дело, хотя часто и в них тоже. Дело в том внимании, благодаря которому родительская старость не становится безрадостной.

Древние традиции почитания родителей современное общество дополнило правовыми нормами защиты родительских прав. По семейному праву, совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Для защиты своих прав родители могут обратиться в суд. Однако следует помнить, что дети могут быть освобождены от обязанностей по содержанию родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Практика показывает, что в большинстве случаев главной причиной невнимания взрослых детей к родителям является то, что этих детей в своё время излишне баловали, удовлетворяли все их притязания, другими словами, воспитывали как эгоистов, себялюбцев.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Большая трагедия – потеря отца и матери, полное сиротство. Хорошо, если рядом любящие родственники: дядя, тётя, бабушка или дедушка, совершеннолетние брат или сестра. Или просто хорошие, добрые люди, готовые прийти на помощь тем, кто попал в беду. По семейному праву защита прав и интересов детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения вследствие лишения их родителей родительских прав, осуществляется органами опеки и попечительства. При устройстве детей преимущество отдаётся семейным формам воспитания: усыновление (удочерение), опека и попечительство, приёмная семья.

Усыновление (удочерение). Ребёнок может быть усыновлён, если утратил кровную семью. Между усыновителем и усыновлённым образуются правовые отношения, тождественные отношениям между кровными родителями и детьми. Усыновлённые утрачивают личные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим кровным родителям. Вместе с тем в случае смерти одного из кровных родителей по просьбе дедушки или бабушки (родителей умершего) могут быть сохранены права и обязанности в отношении родственников умершего родителя, если против этого не возражает усыновитель. Закон также предоставляет несовершеннолетнему возможность после усыновления сохранить право на получение пенсии или пособия, причитающегося ему по случаю потери кормильца. Не могут быть усыновителями: несовершеннолетние; лица, лишённые родительских прав, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными. Для усыновления необходимо получить согласие ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, супруга усыновителя.

После усыновления ребёнок утрачивает правовую связь с родителями. В отличие от этого опека (применяется в отношении ребёнка до 14 лет) и попечительство (применяется в отношении ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет) предполагают полное сохранение этой связи.

Опека и попечительство устанавливаются в том случае, если ребёнок остался без попечения родителей, его никто не усыновил и он не помещён в детское учреждение. Орган опеки и попечительства может избрать ему опекуна. Очень часто опекунами выражают желание быть близкие родственники. Согласия родителей на установление опеки не требуется. Главная задача опекуна – заменять родителей в деле воспитания ребёнка. Кроме того, опекун обязан заботиться о бытовых условиях жизни подопечного, его здоровье, защищать его права и интересы. Материально содержать его опекун не обязан. На это расходуются алименты, пенсия либо другие денежные поступления, положенные ребёнку. Никто не осудит опекуна, если он будет тратить на содержание подопечного и свои средства. За деятельностью опекунов и попечителей осуществляется надзор со стороны органов опеки и попечительства.

Приёмная семья также является формой семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, взявшие на воспитание ребёнка, называются приёмными родителями, а ребёнок – приёмным ребёнком. Органы опеки и попечительства передают ребёнка приёмным родителям на основании договора о передаче ребёнка на воспитание в семью. Труд приёмных родителей по воспитанию ребёнка оплачивается государством, при этом приёмные родители наделяются правами и обязанностями опекунов (попечителей).

Таким образом, нормы семейного законодательства направлены, во-первых, на сохранение и укрепление семьи, и, во-вторых, на обеспечение нормальных условий жизни и воспитания детей в семье, на защиту их прав и интересов.

* * *

• Вопросы и задания к параграфу

1. Что такое семейные правоотношения?

2. Каков основной источник семейного права?

3. Дайте определение понятия «брак».

4. Каковы условия вступления в брак?

5. В чём состоят права и обязанности супругов?

6. Каковы причины расторжения брака?

7. В чём заключаются права и обязанности родителей?

8. Назовите права детей.

9*. В чём смысл заключения брачного договора?

10. В каких формах осуществляется защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей?

11*. Сравните опеку и приёмную семью.

12. Что такое усыновление?

• Обсудите на уроке

Когда мы строили наше общество, то руководствовались идеями утопистов. Прочтите Томаса Мора и других создателей идеальных картин коммунистического общества: у них самое главное положение – отсутствие семьи. По Кампанелле, дети не должны вообще знать своих родителей… Идеальная картина оказалась в таком вопиющем противоречии с естественной – не говорю о психологии – биологией живого существа, что из этой затеи ничего не могло получиться. Кивать на древнее общество, где вроде бы не было семьи, поскольку был групповой брак, нельзя. Если разобрать взаимоотношения в этом обществе, то увидим, что женской заботы дети и там не лишались, и прежде всего заботы собственной матери. Если уж отходить на многие тысячелетия назад, то надо вернуться и к тому уровню сознания, и к тому уровню хозяйствования – и избавиться заодно от всей культуры…

(Д. Балашов, писатель)

Семья – это группа, которая призвана учредить или урегулировать сексуальную жизнь и деторождение. Однако, хотя это и является основным для образования семейной группы, часто она продолжает существовать даже тогда, когда сексуальная связь не удовлетворяет или рождение детей невозможно, нежелательно либо уже осуществлено… Семья является также юридической единицей, группой, имеющей определённый общественный статус, и потребительской единицей; очень часто она является религиозной, а иногда производственной группой, а также ячейкой для организации воспитания и развлечений.

(Словарь социальных наук).

• Задания для самостоятельной работы

1. Подумайте о связи права людей на создание семьи с другими правами человека: на труд, отдых, достойный человека жизненный уровень, образование, свободу совести, религии и др. Какие из них родственны этому праву? Почему? Обоснуйте свой ответ.

2. Вспомните сложный эпизод семейной жизни из прочитанных вами книг, статей, просмотренного фильма и попытайтесь прокомментировать его с точки зрения морали и семейного права.

3. «Родители трудятся, дети наслаждаются жизнью, внуки – нищие» (японская пословица). Напишите маленькую статью о том, как вы поняли эту народную мудрость.

4. «В характере её (женщины) природой скрыты богатые средства для воспитания детей. Сосредоточенность внимания, точность, терпение, настойчивость, любовь к детям – всё это такие качества, которые встречаются скорее в женщине, нежели в мужчине» (К. Д. Ушинский). Попытайтесь проанализировать свой характер с этих позиций.

5. «Трудовая республика подходит к женщине прежде всего как к трудовой силе, единице живого труда», – писала А. М. Коллонтай. Объясните это утверждение и определите своё отношение к нему.

• Работа с документом

Семейный кодекс РФ (Извлечения)

Статья 1. Основные начала семейного законодательства

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

2. Признаётся брак, заключённый только в органах записи актов гражданского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутри семейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейно го воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Статья 54. Право ребёнка жить и воспитываться в семье

1. Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцать лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребёнок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

• Темы для проектной деятельности, рефератов, дискуссий

1. Брак и семья: личное дело каждого?

2. Чему дети могут научить родителей?

3. Трудная должность – родители.

4. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.

• Словарь урока

Моногамия – парный брак; право состоять только в одном браке.

Омонимы – одинаково пишущиеся и звучащие, но разные по значению слова.

Хронический – длящийся много времени, затяжной, постоянный.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК