Успенский собор

Успенский собор

Мы с вами узнали историю Соборной площади и переходим к знакомству с ее архитектурным ансамблем. А начнем мы с Успенского собора. Он выстроен на месте, где и до того находился храм — деревянный, сгоревший в пожаре 1470 г. В 1472 г. было решено поставить на старом месте каменный храм. Для этого были приглашены известные московские зодчие того времени, Кривцов и Мышкин. Но, как вы помните, искусство строительства каменных зданий в ту пору переживало упадок Сначала возведение собора шло успешно, но, когда стены были выведены до самого верха и над ними соорудили свод, он внезапно рухнул.

Тогда в Москву были вызваны мастера из Пскова, которым поручили установить причину несчастья. В стоящем на богатых природным камнем землях Пскове с каменным зодчеством дело обстояло куда лучше, чем в Москве, — приглашенные специалисты сразу поняли, в чем дело. Оказалось, что московские мастера не сумели правильно приготовить известковый раствор, использовавшийся тогда вместо цемента. Псковичи пояснили Ивану III, что известка слишком жидкая и потому «не клеевита». Великий князь, обрадованный такой осведомленностью в строительном деле, предложил псковским мастерам самим закончить постройку, но те решительно отказались от предложенной чести — может быть, на самом деле они были не слишком уверены в своих силах, а возможно, не доверяли милостям московского князя.

Как бы то ни было, Иван III пригласил заграничных мастеров. И вот в 1475 г. к делу приступил итальянец Аристотель Фиораванти. Надо признать, что он отнесся к порученному делу более чем ответственно. По требованию Фиораванти возле Андроникова монастыря был построен специально предназначенный для снабжения строительства кирпичный завод. А сам мастер совершил поездку по России, изучая тонкости русского архитектурного стиля. (Правда, в этом путешествии была у Фиораванти и другая цель, к великокняжескому поручению отношения не имевшая: попутно он искал и скупал белых кречетов — ловчих птиц, необычайно высоко ценившихся в Западиной Европе, для того, чтобы преподнести их правителю Милана.) В своей экспедиции Фиораванти побывал во Владимире, славном своим собственным Успенским собором, Пскове, Великом Новгороде, где внимательно осмотрел Софийский собор, добрался даже до Соловецких островов и ознакомился с архитектурой знаменитого монастыря. Все это дало Фиораванти возможность придать своему творению национальный колорит — сегодня, гладя на Успенский собор, мы с трудом можем угадать его «иностранное происхождение».

Строительство собора было начато в 1475 г. и длилось пять лет Знакомство с Успенским собором Владимира не прошло даром — в архитектуре московского шедевра ясно просматриваются характерные черты владимиро-суздальского зодчества. Стены, собора выложены из белокаменных блоков. С наружных сторон они поделены на вертикальные секции, завершающиеся закомарами — традиционными для Руси закругленными фронтонами. Вот каково происхождение их забавного на современный слух названия. На Руси свод назывался «комара», а слово «закомара» обозначало внешнюю выпуклую поверхность такой кровли.

С южной, северной и западной сторон стены Успенского собора на половине высоты рассечены типичным для владимиро-суздальских храмов декоративным пояском из маленьких арок, в каждой седьмой из которых прорезано окошко. С восточной стороны собор имеет пять одноэтажных абсид — полукруглых пристроек, предназначенных для размещавшихся внутри алтарей. С западной стороны собора Фиораванти разместил паперть, оформленную в виде лоджии в итальянском вкусе. Входы в собор сделаны в виде ступенчатых белокаменных порталов, как бы уходящих своими уступами в глубь стен.

Стремясь к наибольшей лаконичности своего творения, Фиораванти отказался от наружной росписи храма. Но это противоречило русской культурной традиции, и уже в 1514 г. порталы южного и северного входов были окружены богатой росписью.

Завершают собор пять позолоченных куполов.

Успенский собор Московского Кремля, исполненный в согласии с лучшими образцами русского зодчества, сам, в свою очередь, стал эталоном, которому подражали многие последующие поколения русских строителей. В XII–XIV вв. внутренние пространства храмов на Руси было принято делать тесными, скудно освещенными, и творение Фиораванти не могло не поражать современников открывавшимся всякому, кто входил под своды собора, светлым и просторным залом. «Была же та церковь весьма удивительна величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством; таковой же прежде не бывало на Руси, кроме Владимирской церкви», — отмечал летописец («Никоновская летопись»). Появились и подражатели, воспроизводившие лоджию-паперть.

В 1514 г. были украшены росписями не только наружные стены Успенского собора — живописное многоцветье покрыло внутренние стены, свод и поддерживающие его четыре мощных колонны. С тех пор эта живопись неоднократно обновлялась. Так, в 1642–1643 гг. для работ в Успенском соборе были приглашены 100 живописцев — не только московских, но и прибывших из Владимира, Суздаля и славного своими художественными традициями Великого Устюга. Среди них были знаменитые мастера своего времени — Бажен Савин, Сидор Поспеев, Иван и Борис Паисеины. Мастера работали сразу в двух техниках настенной росписи: фрески, когда краски накладываются на не успевшую просохнуть свежую штукатурку, и темперы — росписи, выполненной на сухой стене. Краски для этих творений, как было принято в то время, изготавливались из различных минералов, в том числе полудрагоценных камней, которые растирались в порошок, разводились водой, а в качестве связующего компонента добавлялся яичный желток. При этом минеральные компоненты красок подбирались таким образом, что входившие в их состав химические вещества не вступали в реакцию с основным компонентом побелки — известью. Именно благодаря этому фрески сохраняют свежесть красок на протяжении столетий.

A. M. Васнецов. На рассвете у Воскресенского моста. 1900 г.

И. Я. Билибин. Суд во времена Русской правды. 1910-е гг.

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите. 1921 г.

В. И. Суриков. Посещение царевной женского монастыря. 1912 г.

A. M. Васнецов. Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. 1913 г.

А. П. Рябушкин. Семнадцатый век. Женщины в церкви. 1899 г.

A. M. Васнецов. Московский Кремль в XVII столетии. 1903 г.

И. Я. Билибин. Андрей-стрелец и стрельчиха. Начало XX в.

A. M. Васнецов. Старая Москва. 1900 г.

Алексей Михайлович. Миниатюра из титулярника 1672 года.

К. Е. Маковский. Боярыня у окна. 1885 г.

С. В. Иванов. Семья. 1900 г.

A. M. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту. 1902 г.

К. Б. Вениг. Иван Грозный и его мамка. 1886 г.

К. Б. Вениг. Последние минуты Дмитрия Самозванца. 1879 г.

A. M. Васнецов. Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903 г.

В. Г. Шварц. Сцена из жизни русских царей. 1865 г.

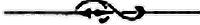

A. M. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921 г.

A. M. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском. 1912 г.

К. В. Лебедев. Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в монахи. 1890-е гг.

A. M. Васнецов. Лубяной торг на Трубе. XV век. 1910-е гг.

A. M. Васнецов. Деревянный мост через Москву-реку. 1910-е гг.

А. П. Рябушкин. Московская девушка XVII века. 1903 г.

К. В. Лебедев. Пляска. 1900 г.

A. M. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1910-е гг.

A. M. Васнецов. Оборона Москвы от нашествия хана Тохтамыша. 1910-е гг.

К. В. Лебедев. К боярину с наветом. 1904 г.

A. M. Васнецов. На Крестце в Китай-городе. 1902 г.

А. П. Рябушкин. Свадебный поезд в Москве XVII века. 1901 г.

A. M. Васнецов. Спасские (Водяные) ворота Китай-города. XVII век. 1907 г.

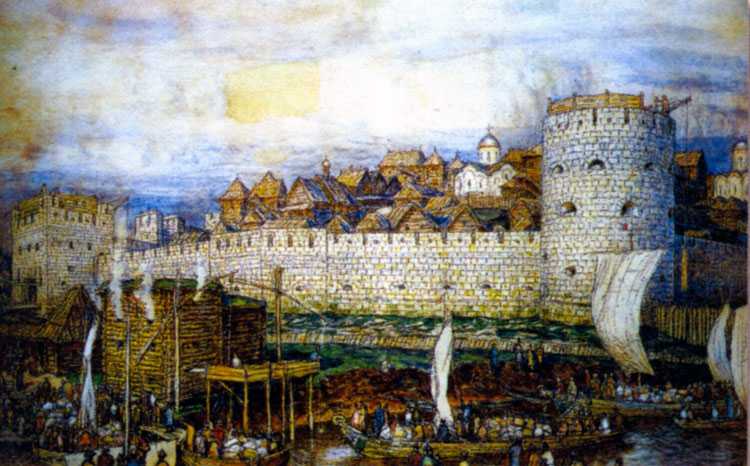

А. П. Рябушкин. Семья купца XVII века. 1897 г.

К. Е. Маковский. Святочное гадание. 1900-е гг.

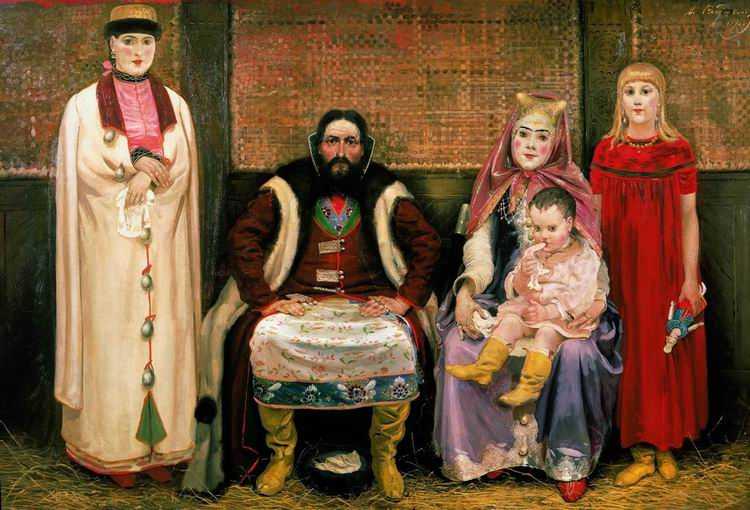

A. M. Васнецов. Двор удельного князя. 1896 г.

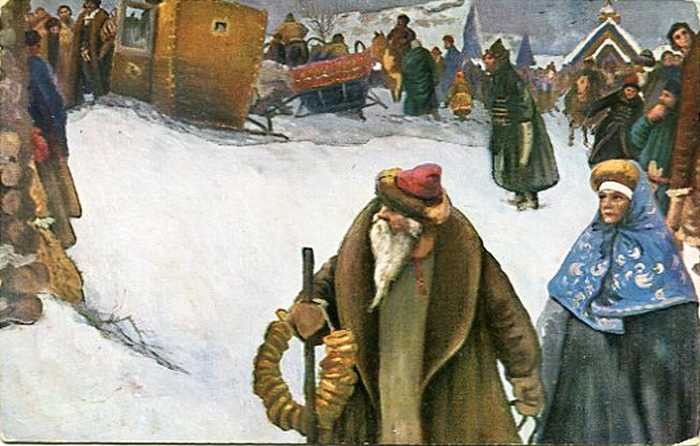

А. П. Рябушкин. Едут! Народ московский во время въезда иностранного посольства в Москву в конце XVII века. 1901 г.

A. M. Васнецов. У Мясницких ворот Белого города. 1926 г.

А. П. Рябушкин. Московская улица XVII века в праздничный день. 1895 г.

М. П. Клодт. Терем царевен (Мария Милославская). 1878 г.

A. M. Васнецов. Москва. Конец XVII века. 1900-е гг.

A. M. Васнецов. Медведчики. 1904 г.

С. В. Иванов. Приезд иностранцев. XVII век. 1901 г.

К. Е. Маковский. Поцелуйный обряд. 1895 г.

А. П. Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате. 1893 г.

На протяжении XIX в. стенопись Успенского собора обновлялась трижды, и все три раза художники позапрошлого столетия использовали для работы распространенные в то время масляные краски. Их глухой чехол совершенно скрыл творения древних живописцев. Однако в начале XX в. первичные росписи были частично расчищены: они вновь явились на свет на южной стене, на двух колоннах и еще в нескольких местах.

Успенский собор можно без преувеличения назвать главным храмом древней Руси. В его стенах проходили торжественные церемонии, именно здесь оглашались наиболее важные государственные постановления. Именно в Успенском соборе князь Иван Васильевич III совершил деяние исторической важности: разорвал ханскую грамоту, в которой ему предписывалось проявлять покорность по отношению к Золотой орде, выражая тем нежелание русского народа покоряться воле иноземных завоевателей. В соборе венчались на царство московские великие князья, а впоследствии цари: ведь именно в Успенском соборе прошла коронация первого владыки, получившего царский титул, — Ивана IV Грозного.

Сегодня, глядя на прекрасный Успенский собор, трудно представить себе, как пострадал он в 1812 г. Французы устроили в нем конюшню, для отопления которой разводили костры из вырванных из иконостаса древних икон, а напоследок ограбили, вывезя огромное количество предметов богослужения. Их интересовало только содержание в этих священных предметах драгоценного металла: из собора было похищено 288 кг золотых и более 5 тонн серебряных изделий, Грустный факт, однако он свидетельствует о богатстве и роскоши чтимого храма. Разумеется, торжественная роскошь убранства после изгнания наполеоновских полчищ была восстановлена.

Ознакомившись с историей Успенского собора и его внешним видом, войдем внутрь. Мы видим грандиозный пятиярусный иконостас, высота которого равна примерно 16 м. В первые мгновения он кажется вычеканенным из чистейшего золота, но на самом деле перед нами — позолоченное серебро, накладками из которого иконостас был дополнен уже в XIX в. Именно в иконостасе Успенского собора находился тот самый образ Богоматери, который Андрей Боголюбский увез с собой, отбывая на княжение во Владимир. Именно после этого икона, написанная в XI в. византийскими мастерами и первоначально находившаяся в Киеве, получила название «Владимирской». В 1395 г. сын Дмитрия Донского, князь Василий, вернул чудотворный образ в Москву, и он был гордостью Успенского собора, пока не переместился в собрание Третьяковской галереи (естественно, это произошло уже при советской власти).

Зато остались на своих местах знаменитые иконы св. Горгия и св. Троицы. История образа святого Георгия, находящегося в Успенском соборе, достаточно драматична. В XIX а это изумительное произведение новгородских мастеров XII в. было сплошь зарисовано совершенно скрывшим древнюю живопись новым изображением, выполненным масляной краской. Здесь необходимо сделать пояснение: масляная краска, которой закрашивались творения древних живописцев, уже упоминалась. Дело в том, что в прошлом обновление храмовых росписей и икон производилось не с целью реставрации, а для «поновления» святынь. Закрашивая глухим слоем масляной краски древние шедевры, художники XIX в. руководствовались не эстетическими соображениями, а исключительно благочестивыми устремлениями. Художественная ценность святынь при этом в расчет не принималась, ведь они воспринимались не как произведения искусства, а как религиозные атрибуты. Подобная участь не была приметой времени К счастью, искусствоведы XX в. исправили эту ошибку и спасли немало шедевров древности.

Так, в 1935 г. реставраторы удалили с образа св. Георгия слой масляной краски.

В иконостас Успенского собора была включена и икона «Троица». Она датирована примерно XIII–XIV вв. и принадлежит кисти неизвестного художника дорублевского периода. «Троица» тоже была закрашена маслом, и реставраторы провели ее расчистку, открыв фрагмент первоначального изображения: голову ангела, окруженную белым нимбом, за которым виден золотой фон.

В Похвальном приделе Успенского собора сохранились росписи работы Дионисия (XVI в.).

А у южного входа в собор можно увидеть уникальное сооружение, неизменно вызывающее восхищение у туристов — как искусно выполненной резьбой по дереву, так и своим назначением и историческим прошлым. Это так называемое Царское место — пирамидальный шатер на узорчатых столбиках, под которым во время церковных служб восседал на троне Иван Грозный. Резьба Царского места изображает эпизоды предания о получении Владимиром Мономахом византийских царских регалий и несколько стилизованные иллюстрации к истории похода воинов Мономаха во Фракию (древнее государство на берегах Дуная). Царское место Ивана Грозного было создано в 1551 г.

Другое Царское место, расположенное у северной колонны, первоначально предназначалось для цариц и находилось в церкви Рождества. У южной колонны находится Патриаршее место.

А в юго-западном углу собора стоит ажурный шатер, отлитый из бронзы в 1625 г. Он был сделан мастером-литейщиком Димитрием Сверчковым (интересно, что в документах того времени Сверчков именуется «котельным мастером»). Под этим шатром стоит рака (саркофаг) с прахом патриарха Гермогена, зверски убитого польскими интервентами в 1612 г.

Вы помните, что Успенский собор был усыпальницей московских митрополитов и патриархов. Их раки стоят вдоль стен собора, а в алтарной части придела св. апостолов Петра и Павла помещается прах первого предстоятеля Успенского собора — митрополита Петра. Над этой гробницей в XIX в. был устроен ажурный металлический навес, так называемая «сень».

Прекрасны украшающие собор металлическое литье и резьба по дереву и кости, чеканка по золоту и серебру, роскошны оклады икон. Великолепны двери южного входа, покрытые медными листами. На меди, по черному лаку, золотом изображены библейские сюжеты.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Успенский собор

Успенский собор Если верить ранним летописям, то в 1067 году Печерский монастырь посетил воевода Симон. Чудом уцелевший в побоище на Алте, варяжский князь вручил Антонию и Феодосию золотой венец и пояс. Эти вещи стали не только первыми монастырскими ценностями, но и основой

66. Успенский собор Кремля

66. Успенский собор Кремля Просторна и светла Соборная площадь Кремля. Архитектурный ансамбль, возведенный на ней более 500 лет назад, неповторим по своей красоте и великолепию. Здесь и величественные храмы-богатыри, и храмы легкие, причудливые, словно игрушечные в

Успенский Глеб Иванович

Успенский Глеб Иванович Успенский (Глеб Иванович) – известный писатель. Род. 14 ноября 1840 г. в Туле, где его отец, сын сельского дьячка, служил секретарем палаты государственных имуществ. Учился в тульской и черниговской гимназиях; поступил сначала в петербургский унив., по

Праздничный день. Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре

Праздничный день. Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре 1905. Акварель. Государственная Третьяковская галерея, МоскваЖивописное творчество Юона многогранно. Он писал тематические картины, портреты, но излюбленным жанром художника был пейзаж. Этот жанр позволял ему

МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ

МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ Успенский Михаил Глебович родился 29 ноября 1950 года в Барнауле. Окончил отделение журналистики Иркутского университета. Работал в многотиражке алюминиевого завода, на краевом телевидении, в приложении к краевой газете. Содиректор издательства «День и

Успенский собор

Успенский собор Мы с вами узнали историю Соборной площади и переходим к знакомству с ее архитектурным ансамблем. А начнем мы с Успенского собора. Он выстроен на месте, где и до того находился храм — деревянный, сгоревший в пожаре 1470 г. В 1472 г. было решено поставить на