Заряжай с казенной части...

Заряжай с казенной части...

Заметим, что сама идея давно витала в воздухе – еще в 1553 году мюнхенский ремесленник Петер Пек изготовил ружье, у которого в казенную часть вкладывалась металлическая камора с порохом.

Изобретение капсюля подтолкнуло мастеров к поиску новых конструкций казнозарядок. Ведь в отличие от оружия, заряжавшегося с дула, новые винтовки можно было заряжать стоя, лежа, в седле... Оставалось решить самую главную проблему – придумать, как быстро и надежно запирать ствол в казенной части после зарядки.

Так, в 1838 году норвежский изобретатель капитан Ф. Шеель разработал ружье для стрелков и охотников–егерей. В данной конструкции камора в задней части ствола одновременно служила казенником и затвором. В нее укладывали бумажный патрон, а капсюль наживали на вставленную снизу брандтрубку ("бранд" в переводе с немецкого – "горение"; так называется полая стальная трубка, передающая в капсюльном замке огонь от капсюля к заряду пороха). При заряжании камору подавали поворотом рычага в ствольную коробку, при этом она несколько надвигалась на ствол. Курок, разбивавший капсюль, Шеель поместил внизу, перед спусковой скобой.

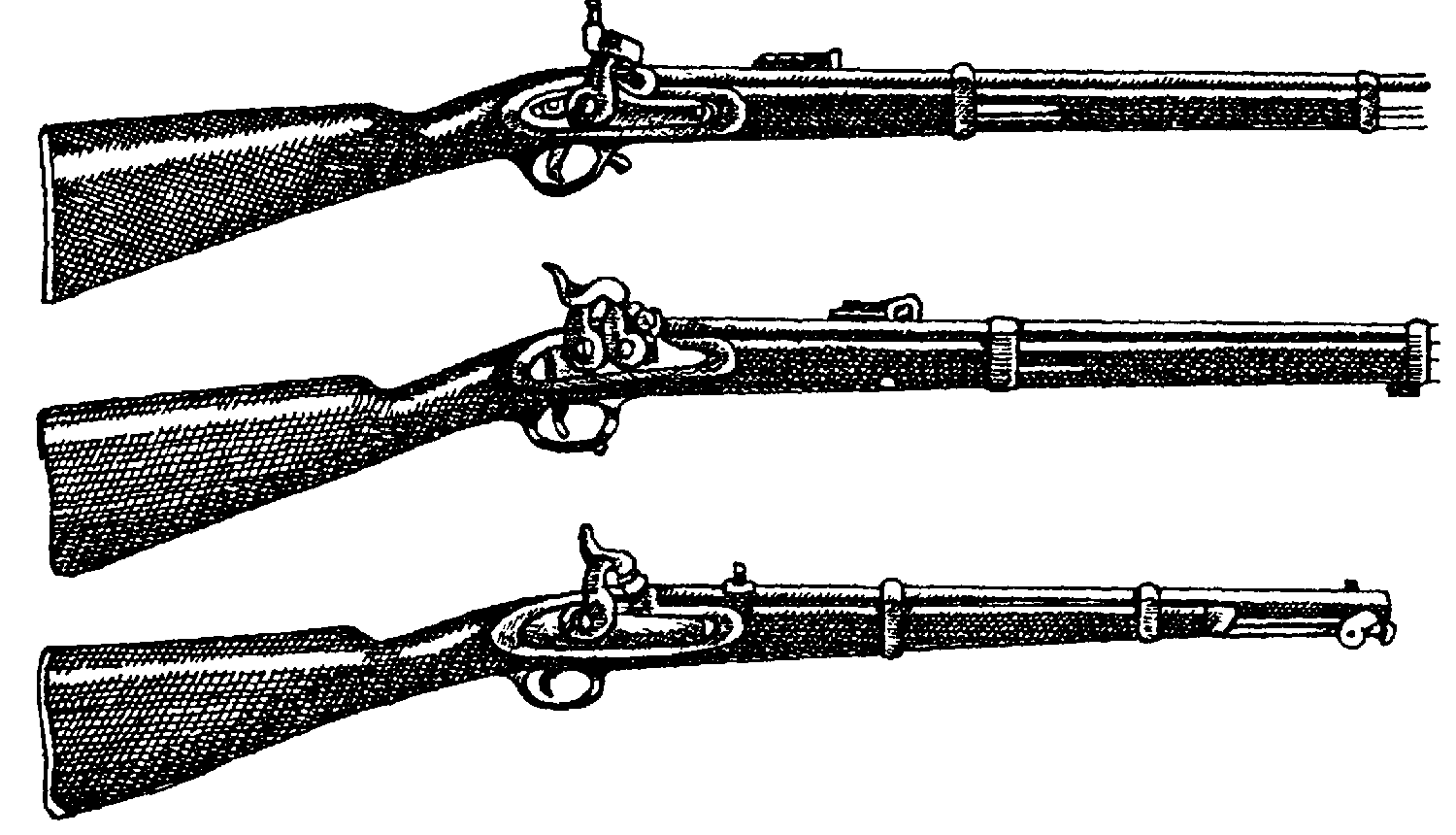

Капсюльные ружья

Француз К. Лефоше предложил "переламывать" ствол, как это делается во многих современных охотничьих ружьях, а его соотечественник Леройе предложил не переломные, а поворачивающиеся стволы. Наконец, в карабине англичанина Дж. Грина, принятом на вооружение в 1858 году, они смещались вперед–назад.

В 1848 году американец Шарпе предложил клиновой затвор, скользящий вверх–вниз по пазам ствольной коробки. А его соотечественник Эдвард Линднер чуть позднее додумался и до поршневого затвора. Это был механизм горизонтально скользящего типа с рукоятью и винтовым зацеплением со ствольной коробкой.

В России казнозарядную винтовку начали разрабатывать примерно с 1859 года. Оружейная комиссия испытала более 130 иностранных и не менее двух десятков отечественных конструкций, пока наконец в 1864 году не остановилась на винтовке англичанина Терри.

Ее выбрали не только потому, что затвор Терри был прост и надежен, но еще и потому, что под него можно было приспособить старые ружья, заряжавшиеся с дула. Для этого лишь надо было ввернуть в казенную часть капсюльный замок, ствол с брандтрубкой и с затвором горизонтально скользящего типа. Для его открывания было достаточно поднять складную рукоятку и перевести ее в вертикальное положение, чтобы специальные выступы вышли из уступов ствольной коробки. Затвор выдвигался, и стрелок свободно заряжал винтовку.

Однако и тут не обошлось без модернизации. Браковщик Тульского оружейного завода И. Норман внес в винтовку Терри два десятка усовершенствований, после чего винтовка по существу приобрела новое качество. Не случайно на международной выставке в Париже винтовка Терри–Нормана была отмечена как одна из лучших.

Впрочем, вскоре стало понятно, что на одних переделках долго не продержишься. И оружейники во многих странах стали создавать винтовки нового поколения, изначально снабженные затворами на казенной части.

Одними из лучших по надежности и простоте зарекомендовали себя 11–мм винтовки американской фирмы "Ремингтон". Затвор "ремингтона" представлял собой всего одну деталь, оттягивавшуюся на поперечной оси.

Впрочем, немцы в 1870 году сделали ставку на новую винтовку, изготовленную братьями Паулем и Вильгельмом Маузер. Ее запирающий механизм имел горизонтально скользящий затвор с ударником и боевой пружиной, удачно сочетая надежность запирания и быстроту. Достаточно повернуть рукоятку, чтобы взвести курок с ударником, открыть канал ствола, выбросить стреляную гильзу, а обратным движением дослать патрон.

Таким образом, из винтовки Маузера можно было произвести до 28 выстрелов в минуту, причем прочный затвор позволял применять усиленные заряды пороха.

Помимо Германии такие винтовки приняли на вооружение в армиях многих стран. Однако французы, воевавшие в тот момент с немцами, предпочли винтовку капитана Гра. Изобретатель, служивший на оружейном заводе в Тюле, учел достоинства маузеровской системы и создал свой вариант затвора, в котором стреляная гильза не вытягивалась из ствольной коробки, а выбрасывалась особым механизмом – отражателем.

Его винтовку приняли на вооружение в 1874 году, и она оставалась в частях до Первой мировой войны.

Российское же военное министерство в 1868 году командировало в США офицеров А. Горлова и К. Гуниуса с заданием разобраться в тамошних системах огнестрельного оружия и выбрать лучший вариант. Офицеры остановили свой выбор на винтовке, разработанной полковником американской армии X. Берданом.

Однако прежде чем рекомендовать ее в серийное производство, наши конструкторы внесли в нее более 25 улучшений. В итоге она изменилась настолько, что потеряла всякое сходство с оригиналом, и сами же американцы прозвали ее "русской винтовкой".

Таким образом, российские военные дальновидно перестроились на перспективную модель, для которой наметили наладить массовое производство патронов уменьшенного калибра.

В 1870 году модернизированную американскую винтовку приняли на вооружение российских пехотных частей под обозначением "Бердан № 2". После еще ряда доработок она заслужила репутацию одной из лучших в мире. На ее основе создали также карабин.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЦЗЯНЬ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЦЗЯНЬ Традиционное китайское холодное оружие цзянь представляет собой прямой обоюдоострый меч с очень острым лезвием (рис. 3.1). Как правило, бой ведется одним мечом, но иногда можно работать и двумя. Во время выполнения формы меч может несколько раз

B) Части речи.

B) Части речи. 1) Члена неопределённого нет; есть только определённый (la), одинаковый для всех родов, падежей и чисел.2) Существительное всегда оканчивается на o. Для образования множественного числа прибавляется окончание j. Падежей есть только два: именительный и

Части света

Части света Части света — регионы, на которые делят сушу Земли по исторически сложившейся традиции — с учетом политических, демографических, биологических реалий и особенностей. Деление на части света возникло еще в античную эпоху и не учитывало геологической истории

Иноязычные части слов

Иноязычные части слов Таблица

РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАСТИ АВАНТЮРИСТОВ

РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАСТИ АВАНТЮРИСТОВ Созданы в ноябре 1996 года. Стиль: альтернативный кабаре-глэм-рок.Однажды оригинальный перкуссионист и ударник Джон Кукарямба встретил не менее оригинальных гитариста Александра Раднаскел (Пеньков) и вокалистку Оксану Чушь, коим предложил

Части света

Части света АВСТРАЛИЯ. Является частью света и материком. Подробнее: см. статью «Австралия» в разделе «Континенты».АЗИЯ. Самая большая часть света (около 43,4 млн км2), с Европой составляет материк Евразию. Граница между Азией и Европой обычно проводится по восточному

Продолжение к первой части

Продолжение к первой части Если в первой части я продемонстрировал наглядно, что многие сувальдные замки можно открыть при помощи свертыша ("медведки", "воротка" это как кому больше нравится) в лабораторных условиях, так сказать в познавательных целях, то теперь я взял

Составные части унитаза

Составные части унитаза Большинство моделей унитазов в нижней части имеют постамент с отверстиями под крепление к полу высокопрочными шурупами с увеличенной головкой (рис. 23).В верхней части унитаз имеет чашу (рис. 23) с отверстием для приема смыва и выпуск из него –

Составные части ванн

Составные части ванн Любые ванны – чугунные, стальные, акриловые без гидромассажа – имеют элементарные составные части: большую емкость для приема воды, необходимой для мытья, борта по краям, одно отверстие для выпуска грязной воды, второе отверстие для закрепления