АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Иванов являлся человеком, по

своим стремлениям

принадлежащим к небольшому

числу избранных гениев, которые

решительно становятся людьми

будущего… Мы потеряли

великого художника и одного из

лучших людей, какие только

украшают собою землю.

Н. Г. Чернышевский

Надо было быть поистине художником с исключительным дарованием, обладающим необыкновенной духовной чистотой, чтобы исторгнуть из сердца самого Чернышевского — сурового, непримиримого ни к каким давлениям извне, крайне честного и прямого человека — слова, послужившие здесь эпиграфом, слова, сказанные деятелем, испытавшим при жизни, пожалуй, все жестокое и страшное, что может быть дано смертному, и все же произнесшему этот панегирик творцу картины, которая не принесла художнику суетной сиюминутной славы, но зато оставила след в веках как подвиг духа и гения.

Да, Александр Иванов в истории русской живописи личность огромная, хотя понять неохватное значение этого мастера в формировании русской национальной школы искусства — задача непростая.

А ведь роль его была первейшая и архиважная по величию этической задачи, по несению тягот бремени, ответственности перед родиной и народом.

Только теперь, по прошествии многих лет, начинает все объемнее и грандиознее представать перед нами фигура создателя колоссального полотна, посвятившего ему всю свою творческую судьбу, по существу отдавшего ему свою жизнь.

Задача сегодня — попытаться понять величие подвига Александра Иванова, постараться распознать те тайные пружины, которые двигали его судьбой, разглядеть и осмыслить далекую эпоху, в которой довелось жить и писать мастеру.

Ведь Александр Иванов родился в 1806 году, уже юношей он постиг гениальные строки Пушкина, ему посчастливилось встречаться и дружить с великим Гоголем, он пережил вместе со своими сверстниками трагедию гибели декабристов.

Именно Александру Иванову пришлось испытать на себе всю тупую, казенную силу давления николаевского режима, при котором были морально сломлены такие великолепные живописцы, как Федотов, ушли раньше из жизни такие поэты, как Пушкин и Лермонтов.

Биографическая ткань судьбы Александра Иванова внешне скупа. Со времени поступления в петербургскую Академию художеств до самой кончины вся жизнь его отдана служению искусству.

В 1831 году он, пенсионер Академии, приезжает в Рим, где прилагает все силы к созданию гигантского полотна «Явление Мессии», над которым трудится с 1837 по 1857 год.

В 1858 году художник привозит свой холст на родину в Петербург.

Он не застает там в живых ни родных, ни старых друзей.

Его картина «Явление» встречена прохладно.

В июле 1858 года живописец скоропостижно скончался.

Вот пунктирно весь его путь. Труд, самоотверженный труд во имя прославления отчизны отмечает его подвижничество, одиночество.

Середина и конец тридцатых годов XIX века, когда Александр Иванов начинал компоновать свое «Явление Мессии», были сложным временем в художественной жизни России.

В 1836 году умирает Орест Кипренский, а вместе с ним как бы уходит с арены сам романтизм.

Правда, еще здравствует великий романтик Карл Брюллов, но он не способен сотворить ничего выше своей прославленной «Помпеи» и ограничивается писанием превосходных портретов.

В 1836 году Александр Иванов в Риме получает звание русского академика живописи за холст, исполненный в высоком классическом стиле. В ту же пору были уже написаны лучшие полотна Алексея Венецианова.

Но его маленькие шедевры на сельские темы не делали «погоду» на петербургском академическом Олимпе, где царили пошлость и косность.

Жених, выбирающий кольцо невесте.

Александр Иванов решительно разорвал тиски рутины. Использовав добрые стороны академической школы, он быстро достиг самых совершенных высот классицизма.

Об этом говорят его рисунки, эскизы, этюды, картины тридцатых годов. Затем в душе художника происходит мучительная переоценка достигнутого.

Прочтите:

«Рим, октябрь 1836…Кто бы мог думать, чтобы моя картина «Иисус с Магдалиной» производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть начаток понятия о чем-то порядочном… Как жаль, что меня сделали академиком, мое намерение было никогда никакого не иметь чина, но что делать, отказаться от удостоения — значит обидеть удостоивших…»

Это — канун начала работы над картиной «Явление Мессии». Мастер в те месяцы как бы пересматривает все им ранее созданное.

Живописца одинаково не устраивали ни консервативные, затхлые каноны академических маэстро, ни полные акцентированного пафоса, несколько театрализованные картины романтиков.

Он пережил свое юное восхищение «Последним днем Помпеи», его душа жаждала иного. Он отлично понимал сложности своего времени.

«Рожден в стесненной монархии, — писал о себе Иванов, — не раз видел терзаемыми своих собратий, видел надутость бояр и вертопрашество людей, занимавших важные места».

Евангельский сюжет в грандиозной композиции «Явление Мессии» был лишь предлогом показать зрителю процесс раскрепощения души, вечного стремления человека к свободе, свету, правде.

Но воплощение столь сложной, психологической, композиционно трудной картины требовало иного, более совершенного пластического языка.

И Александр Иванов прощается со своим блестящим классицизмом и, как бы минуя опыты романтиков, начинает работать на натуре.

Более шестисот этюдов — пленэрных пейзажей, портретов пишет художник. В них он раскрывает себя как живописец-новатор.

Девочка альбанка в дверях.

Язык этих маленьких шедевров — реализм в самом высоком, современном значении слова.

Так в истории русского и, не побоюсь сказать, мирового искусства был совершен рывок от рутинного академизма к реалистическому видению мира.

Это была новация.

Подобный процесс во французском искусстве растянулся на столетие: Давид, Жерико, Делакруа, Энгр, Мане, Курбе.

И наоборот, внимательно изучив чудесный этюд Иванова «На берегу Неаполитанского залива», понимаешь, что он, по существу, реализует на полвека раньше мечты Поля Сезанна о работе над моделью на пленэре…

Но обратимся вновь к Александру Иванову и еще раз прочтем его размышления: «Высоким вообще называют все, возвышающее нас превыше того, что мы были, и в то же время заставляющее нас чувствовать сие возвышенное».

Это станет понятным, когда мы вспомним об общении Иванова с Гоголем и Тургеневым, Герценом и Огаревым, Сеченовым и Чернышевским.

Может быть, от них, а может быть, сам (художник много читал, изучал философию) узнал он слова Гегеля:

«Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости».

Взгляните на фигуру поднимающегося раба, введенную позже в уже переименованную автором картину «Явление Христа народу» (заметьте, прибавлено слово «народ»), и бросьте взгляд на встревоженных римских всадников, представляющих великую империю, и вы поймете «второй план» картины как призыв к освобождению от духовных уз, к разоблачению всякого вида тирании и деспотизма.

Так при ближайшем рассмотрении осмысливается евангельская тема, взятая академиком петербургской императорской Академии — Александром Ивановым…

Феномен творческого подвига Александра Иванова заключается в том, что, будучи уже сложившимся, великолепным мастером, имея за плечами опыт создания нескольких станковых картин, он с невероятной энергией и упорством, будто бы забыв об открывшейся дороге к славе, начинает новый страдный путь.

Надо поражаться характеру и воле живописца, открывшего новую красоту в живой натуре и сумевшего сочетать это со строжайшим классическим композиционным строем и великолепным, поистине рафаэлевским рисунком. Александр Иванов впервые в мире внес натурные пейзажи в картину, поэтому колорит «Явления» необычайно светоносен, лучезарен: валер, столь сложный для огромного холста, пронизывает тем не менее все пространство.

Портрет Н. В. Гоголя.

Новаторам в живописи, как правило, всегда приходится туго.

Драма судьбы Александра Иванова была страшна.

Его, гениального художника, почитали странным человеком, почти свихнувшимся чудаком.

Ну как было понять ординарным чиновникам из Академии, что их коллега, академик, может возиться годами со злополучным холстом, требуя, прося, моля бесконечно отсрочек, оттяжек сдачи работы.

Но сам Александр Иванов свято и непреклонно следовал заданной мечте.

Он дерзал.

Пусть была давно заношена и протерта до дыр крылатка.

Пусть он ест черный сухой хлеб и пьет воду…

Пусть…

Но зато живописец знает, что пишет свои холсты кистью, на острие которой горит солнечный свет.

Он искал правду.

Ему был глубоко чужд банальный псевдоклассический, заимствованный на Западе ходульный и пошлый, почти салонный стиль исполнения картин, претило отсутствие патриотизма у петербургских ценителей искусства.

«Быть русским — счастье», — заявляет Александр Иванов.

И в ответ на хулу любителей Запада он гордо писал о будущем русской живописи:

«В нашем холодном к изящному веке я нигде не встречаю столь много души и ума в художественных произведениях, — не говоря о немцах, но сами итальянцы не могут сравняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках. Они отцвели, находясь между превосходными творениями своих предшественников. Мы предшественников не имеем. Мы только что сами начали — и с успехом… Мне кажется, нам суждено ступить еще далее».

… Войдите в огромный светлый зал Третьяковки и окиньте взором бесчисленный ряд холстов Иванова.

Все в этом художнике необыкновенно.

Путешественник.

Таинственна мощь его огромной картины.

Но и не менее чарующи маленькие полотна, изображающие то зеленую ветку оливы на фоне безоблачного синего неба, то сизый туман над безмерными просторами понтийских болот, то выгоревшую от палящих лучей солнца равнину и Аппиеву дорогу, окруженную древними руинами.

Великая тишина царит в работах Александра Иванова.

Никакого намека на жестикуляцию, позерство, эффектность.

Обернитесь. И перед вами в том же огромном зале предстанет мир Карла Брюллова — великолепного художника, прекрасно изображавшего внешность человека, но не всегда заглядывавшего в его душу.

Роскошные бархатные драпировки, дорогие ковры, сверкающие жемчужины, украшающие волооких красавиц, — все, все его герои глядят на вас то томно, то строго, то гипнотически загадочно.

Журчит струя родника у ног очаровательной Вирсавии, шуршат шелка и атласы придворных дам, блестят бронза, мрамор.

Вороной конь несет юную всадницу, и мы слышим цокот копыт.

Но обернитесь вновь.

И опять объемлет тишина. И десятки людей в этюдах Александра Иванова словно не замечают вас: художник обращается к их внутренней жизни. Как ни поразителен Карл Брюллов, — Александр Иванов открыл новую страницу в истории русской и мировой живописи.

Написав эти строки, я задумался.

И не зря.

С легкой руки некоторых западных искусствоведов родился миф «провинциальности» русского искусства. И как ни странно и ни нелепо, но нашлись и у нас соотечественники, которые эту убогую версию охотно поддержали.

Так возникла легенда об отставании русской живописи от европейской, хотя уже в первой половине того же XIX века изумительные портреты Ореста Кипренского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова «пробили окно» в Европу.

Казалось, каждому уже стало ясно, что русская школа живописи сильна и здравствует.

Прожив немало лет в Риме, Александр Иванов с иронией замечал, что для того, чтобы картина, написанная русским мастером, понравилась в Италии, надо писать втрое лучше местных художников — лишь это принудит иностранцев уравнять ее с произведениями своих живописцев.

Рим. Январь 1831 года.

Резкий, пронизывающий ветер гудит в руинах древнего Колизея.

В зияющие черные провалы аркад светит луна.

В трепетном свете ее лучей дико громоздятся странно мерцающие седые глыбы грубого камня — травертина.

Среди развалин амфитеатра на сколе мрамора — фигура юноши. Он рисует.

Порыв леденящего ветра распахнул плащ, вырвал из рук альбом. Молодой человек торопливо нагнулся, поднял папку.

На белом листе ватмана блеснул набросок старой арены, мощных останков грандиозного Колизея.

Рядом с эскизом можно было прочесть надпись: «Гибель моего семейства».

Луна озарила заплаканное лицо художника, казавшееся почти призрачным в эту немую зимнюю ночь…

Так встретил свой Новый год Александр Иванов, приехавший накануне в столицу Италии. Пенсионер Санкт-петербургской Академии художеств, полный самых светлых надежд, он внезапно получил известие от отца, Андрея Ивановича Иванова, что его, профессора той же Академии художеств, верою и правдою прослужившего треть века, неожиданно уволили на пенсию.

Это означало, что семью постигла беда.

Несправедливость обиды, нанесенной не только родителю, но и ему, лишь укрепила желание еще больше трудиться во имя искусства.

Гулко звучали шаги Александра Иванова по залитым лунным сиянием улицам и площадям Великого города.

И вмиг молодой живописец вспомнил юность и свое любимое пристанище — галерею античных слепков в Академии.

Запыленные, запущенные стояли статуи, гордо взирая на смельчака, дерзнувшего нарушить их покой.

Порою сюда приходили прилежные ученики, чтобы скопировать голову Аполлона, иные пытались срисовать скульптурную группу Лаокоона, памятуя, что ее многократно писал «сам Карл Брюллов». Юный Александр старался быть здесь один.

Тогда, в рано наступавших северных сумерках, он ощущал тончайшую и простую гармонию пластики античных скульптур.

Камни Эллады говорили.

Прелесть ее мифов, красота ваяния мастеров Древней Греции были незаменимой школой для него, начинающего художника.

Здесь, в тиши пустых залов, он забывал о духе казармы, казенщине, затянувшей, как паутиной, мастерские Академии.

Свободный ветер с берегов Эгейского моря будто гулял по старой галерее. Александр вспомнил, как мечтал, размышлял о живописи, и в его голове складывались «ясность идеи и отчетливость во всех частях представленного действия».

Он, изучая творения античности, постиг, что «понимать» и «делать» суть вещи несхожие.

Надо владеть мастерством, добиться того, чтобы рука подчинялась разуму.

Наконец годы упорного учения миновали. Его усердие, упорство, недюжинный талант победили все препоны. Но вдруг в зачетной картине, написанной на утвержденный Советом Академии обычный библейский сюжет, недруги нашли чуть ли не крамольные намеки.

Александру грозила строгая кара вплоть до острога, ибо время в ту пору было нелегкое: в воздухе еще витали призраки казненных декабристов.

Однако, к счастью для молодого живописца, донос на его картину не получил развития: видно, слишком чудовищна и бесплодна была клевета.

Иванову пришлось выслушать лишь громовой разнос от самого президента Академии и… сей случай был предан забвению.

Всеми.

Кроме автора полотна «Иссиф, толкующий сны».

Никогда Александр не забыл того несправедливого унижения, которое претерпел.

… Молодой художник устало брел домой по пустынному ночному Риму в студию, нанятую им по совету друзей.

Придя, он зажег свечу, постелил немудреное ложе.

И долго, долго всматривался в окно на залитый голубым сиянием сказочный город.

Что ждало его?

Начались будни…

Голова раба с веревкой на шее.

В 1836 году, на пороге тридцатилетия, он кончает великолепную картину, за которую вскоре ему присуждают звание члена императорской Академии художеств.

Казалось, путь к громкой славе широко открыт.

Но не таков был тихий и задумчивый Александр Иванов.

Он не поддался легкому угождению фортуне. Его занимали и тревожили пути искусства высокого.

Художник со всей молодой силой отдается страсти прославить отчизну произведением, достойным ее великого народа, и он самоотверженно вынашивает тему грандиозной картины.

Пришла пора свершения.

… Тихая улица Папы Сикста.

В окно студии Александра Иванова стучится ветка оливы.

Утро.

Художнику приносят чашку кофе и пару хлебцев.

Таков завтрак аскета.

«Потом пишу, — вспоминает Иванов, — на расстоянии смотрю в лестное зеркало свою картину, думаю, барабаню сломанным муштабелем то по столу, то по своей ноге, опять пишу, что продолжается до самого полдня».

Вы читаете эти откровенные, незамысловатые строки и слышите благородный, непрестанный ритм труда мастера.

В немудреной схожести будней таились отрешенность и самодисциплина, дающая огромный запас духовной энергии, не растраченной на пустые развлечения.

Весь день был безраздельно отдан труду.

Иногда, вечером лишь, кафе «Греко». Шум. Споры.

Может быть, больше громкие, чем содержательные.

Но таковы нравы римской богемы и ее русской колонии. Он казался странным своим веселым и беззаботным друзьям. Им было невдомек, что их малоподвижный и застенчивый товарищ задумал шедевр, далеко превосходящий знаменитые полотна «Последний день Помпеи» и «Медный змий».

Откуда им было знать, что он в душе таит полное понимание ничтожности академического рутинерства и чиновного услужничества двору.

Иванов пишет:

«Академия художеств есть вещь прошедшего столетия… Купеческие расчеты никогда не подвинут вперед художества, а в шитом высоко стоящем воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять вытянувшись..

Ветка.

Характер Александра Андреевича был далек от страстного витийства.

Весь пафос своих раздумий он изливал в письмах к близким.

И ныне, читая его рассуждения, поражаешься чистоте и глубине мыслей, патриотизму и огромной художнической ответственности перед родиной, которую Иванов постоянно чувствовал:

«…Мы несем всю тягость труда, чтобы в соревновании с просвещеннейшими нациями выиграть первенство… посреди чувственных собственных искушений, посреди пренебрежений от великих мира, у которых художник и крепостной их человек — почти одно и то же. Образование их, основанное грошовыми европейскими учителями, делает их поклонниками даже и посредственности европейской. Нам… нужно их перевоспитывать в том разуме, что от них, как от лиц правительственных, могут зависеть и лучшие успехи отечества; это — работа, которой не знают совсем ни немцы, ни англичане, ни французы.

Общение с передовыми людьми своего времени помогло Александру Иванову создать произведение, которое самим своим художественным качеством, глубочайшей духовностью призывает людей понять необходимость свободы, раскованности, чистоты и доброты.

Ныне евангельский сюжет картины бесконечно далек и даже, может быть, непонятен многим. Впрочем, Александр Иванов никак не живописец-иллюстратор религиозных тем.

Прочтите, как понимал картину «Явление Христа народу» Репин:

«По своей идее близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником». Далее он называет это грандиозное полотно «самой гениальной и самой народной русской картиной».

Кстати, к концу жизни, уже окончив «Явление», Александр Иванов жаловался, «что потерял веру»…

К этому выводу его привели не одни тяготы и испытания, но и глубокое понимание истории человечества, нерешенных проблем современности.

Чего стоят эти строки:

«В настоящую минуту я беднее нищего, потому что нищий имеет право просить милостыню у всякого. Но просить милостыню Иванову… странно и думать».

Голова фарисея в чалме.

Трудно поверить, но эти слова начертаны рукою мастера, способного, будь на то желание, обрести огромные капиталы.

Но Иванов терпел.

И писал, писал, писал свою большую картину.

Иордан сообщал мастеру из Петербурга:

«На вас кричат не в пару, а в четверку: зачем не оканчиваете картину!» и строго назидал: «Имейте бодрость сказать: кончена».

Даже добрейший друг художника Василий Андреевич Жуковский как-то в сердцах обронил такую фразу:

«Куда же он пишет такую большую картину?»

Санкт-Петербург. Июнь 1858 года. Белая ночь.

Сырой морской ветер гонит лиловые обрывки туч по мерцающему пепельно-розовому небу.

Свинцовые волны Невы теребит зыбь.

Моросит. На блестящих каменных спинах сфинксов, сторожащих вход в Академию художеств, — мокрые блики зари.

Чуть золотится тяжелый купол Исаакия.

У парапета — мужчина в длинном сюртуке со старомодной окладистой бородой. Ветер срывает шляпу, гонит в лицо холодные брызги дождя…

Александр Андреевич Иванов только сегодня приехал на родину и, сбежав от друзей, поспешил поглядеть на Академию, Неву, любимый город.

Два могучих атланта поднатужась подпирали вход в святилище искусства.

На фасаде Академии читалось: «Свободным художествам».

Художник глядел на бегущие воды реки и вдруг подумал, как быстро пролетело время. Двадцать восемь лет в Италии.

Сколько невзгод, радостей, обид, тягот перенес он.

Александр Андреевич вспомнил надпись в альбоме, которую сделал еще молодым: «Предприимчивый человек должен прежде всего осудить себя на страданье, а потом уже вкусить успех..

Иванов усмехнулся, перед его глазами предстала приписка, которую он сделал позже:

«Не должно, однако ж, желать, чтобы они простирались до конечного угнетения».

Явление Христа народу. Фрагмент.

С утра началась столичная суета.

Привыкший к уединению, живописец был смятен блеском сановных мундиров, в его глазах сверкали роскошные паркеты приемных. Его хотели видеть все.

Престарелые фрейлины и светлейшие князья.

Гофмаршалы и высокие титулованные особы.

Он терялся от пестроты и пошлости беспрестанных встреч.

Бывали, конечно, и радости. Званые обеды с коллегами.

Звонкие тосты, горячие поцелуи.

Но и это оставляло осадок усталости и горечи.

Дело с приобретением картины «Явление…» не двигалось.

Иванов превратился в ходатая, чуть ли не в комиссионера, что бесконечно унижало нежную и ранимую душу великого художника. Этого ли он ждал?

Его окружала пестрая публика, разглядывавшая столь нештучное, нелюдимое существо. Министр двора граф Гурьев был поражен, что Иванов русский.

Так он был несовременен со своей крестьянской бородой на фоне лощеных военных, сановных вельмож, действительных статских и тайных советников и той светской черни, которая всегда гнездится рядом с власть имущими.

Александра Иванова милостиво принял император. Александр II пожал руку художнику и даже соизволил расспросить его о картине.

Но Иванов был наблюдателен.

Придворные, окружавшие их, не стесняясь присутствием монарха и его гостя, перемигивались, пересмеивались и переговаривались шепотом между собою.

Художник немедля понял, что он составляет на этой ярмарке тщеславия всего лишь занятную игрушку на миг, не более…

Мастер был смертельно обижен.

Его картину после этого приема могли ругать досужие газетчики, чинить ему препятствия очередные столоначальники.

Он действовал уже чисто механически.

Здоровье его было расшатано.

Он чувствовал себя с каждым днем все хуже и хуже…

Одна лишь встреча как-то выпадала из страшного калейдоскопа этого скорбного месяца. Александр Иванов встретился с Николаем Чернышевским.

Явление Христа народу. Фрагмент.

Состоялся доверительный разговор, после которого скупой на похвалы Чернышевский отозвался об Иванове как о человеке необыкновенном, человеке будущего.

Художник сумел рассказать Николаю Гавриловичу о своих новых взглядах на роль живописи и потряс его глубиной прозрений.

Мысли, которые так поразили Чернышевского, изложены кратко Александром Ивановым в письме к брату, датированном 1855 годом:

«Да ведь цель-то жизни и искусства теперь другого уже требует! — писал он. — Хорошо, если можно соединить и то и другое. Да ведь это в сию минуту нельзя!»

Себя Александр Андреевич с горечью называет «переходным художником», но в верности избранного им пути не сомневается ни на йоту.

… Ах, как опротивели эти приемы и пустопорожняя болтовня.

Ведь главное дело его жизни не решено.

Хлопоты, унижения, просьбы. Картина не оценена, нет и намека на ее приобретение.

Друзья советуют — надо действовать. Значит, снова гнуть спину.

Всходя на шаткий трап маленького пароходика, художник дал себе слово, что едет в Петергоф в последний раз.

И снова он встретил улыбчивое, розовое, источающее благолепие лицо чиновника. Вновь отказ.

Живописец брел по дворцовому парку.

Откуда-то издали доносились звуки оркестра и лепет серебряных струй фонтанов.

Сияло золото в синих игольчатых бликах, античные боги бесстрастно глядели на пожилого господина.

Высоко в выгоревшем от зноя небе плыли пухлые облака. Впереди Иванова по желтой, усыпанной гравием дорожке бежала его серая сгорбленная тень.

Внезапно кольнуло в сердце.

Художник тяжело опустился на ажурную зеленую скамью. Гнетущая одышка стиснула грудь. Лицо его побледнело.

Высокий, изборожденный резкими морщинами лоб покрылся холодным потом.

Оливы у кладбища в Альбано. Молодой месяц.

Седые пряди волос, набухшие багровые мешки под глубоко ввалившимися глазами — все говорило об одном: живописец смертельно устал.

Мимо Иванова, как во сне, неспешно двигалась нарядно одетая публика — дамы в широких турнюрах, штатские кавалеры с осиными талиями, гвардейские офицеры.

Их шаги, шелка, их звонкие шпоры, вся эта цветная карусель сливалась в пестрый поток веселых, смеющихся, щебечущих, бесконечно чужих, незнакомых людей.

Художник на миг закрыл глаза.

Теплая радуга солнечного дня проникла через сомкнутые веки.

Поплыли тревожные оранжевые, алые круги…

Александр Иванов открыл глаза и чуть не вскрикнул.

Перед ним стояла очаровательная девушка.

Да, это была она.

Белое легкое платье охватывало ее нежный стан. Иссиня-черные косы венчали гордую головку.

Огромные грустные карие глаза.

Милая, чуть печальная улыбка озаряла смуглое прелестное лицо.

— Вам нездоровится, сеньор Алессандро? — заботливо прошептала девушка.

Иванов молчал. Он не верил своим глазам. Девушка-аль-банка, немного повзрослевшая, участливо глядела на него.

Как могла очутиться здесь, в России, Виттория Кальдони?

Художник изможденно смежил веки.

А когда разомкнул их — видение исчезло.

И мастер вспомнил все.

И старого друга Григория Ланченко, с которым они вместе ездили в Альбано, и как они, счастливые от переполнявшей их радости бытия, беспечности и влюбленности, писали вдвоем эту итальянскую девушку, покорившую своей красотой даже Николая Васильевича Гоголя.

Гоголь.

Как он нужен сейчас, немедля. Как он далек.

Невозвратно…

Александр Андреевич вдруг ощутил на губах теплую соленую влагу.

Оркестр вдали все так же наигрывал вальсы, и шумели фонтаны, и шуршали шаги, но Иванов не слышал ничего…

На пароходике, идущем в Петербург, ему стало совсем худо. И когда уже вечером, у Боткиных, спешно вызвали врача, он лишь развел руками.

Отозвав хозяина, прошептал:

«Холера».

Через три дня, 3 июля 1858 года, Александра Иванова не стало.

… Еще раз посетим зал Иванова в Третьяковке. Прислушаемся к удивительной тишине и миру, царящему в его полотнах. В наше время жестоких идейных противоречий с Западом, в дни, когда мы зрим, как порою гибнет сама природа планеты, когда круговерть иногда заставляет забыть о гармонии прекрасного, когда темные силы пытаются омрачить климат сосуществования человечества, именно сегодня необходимо иногда на миг остановиться, задуматься, глубже ощутить радость, которой пронизаны гениальные этюды Александра Иванова, зовущие людей к миру, свету, добру.

Иногда за всеми его холстами будто видишь сокровенное, озаренное внутренним светом лицо художника, глядящего из далекого далека в грядущее.

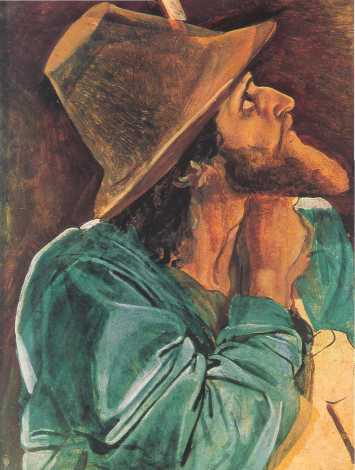

Единственный предполагаемый холст, где он будто бы изобразил себя, носит название «Путешественник» и является этюдом к картине, вошедшим в композицию.

Высоко вдаль устремлен взор усталого путника.

Скромно одетый, в грубой войлочной широкополой старой шляпе, видавшей непогоду, стоит перед нами истомленный долгой дорогой, крепко держась за посох жилистой рукой, давно не стриженый, заросший, бородатый человек.

Лик его благороден.

Нищенское облачение не может скрыть возвышенного строя его души.

Стоит вглядеться в тонкий профиль, чтобы понять — перед нами мудрец, подвижник. Странник, не отводя глаз, пристально всматривается в незримую нам цель. Брови его вздеты, хрящеватый заостренный нос, впалые глазницы, острые скулы рисуют нам образ аскета, истово следующего к заветной цели.

Вот он остановился в полутени олив.

Сложная игра холодных рефлексов и отраженного света солнца тончайше передана кистью. И эта приглушенность красок еще ярче заставляет звучать одухотворенный образ путешественника, его скрытое волнение.

Этюд написан, казалось бы, необычайно просто.

Но эта манера восходит к фрескам великих мастеров итальянского Ренессанса. Та же строгость линий, идеальный рисунок, обобщенность формы, микеланджеловская конструктивность. Прибавив ко всему этому чудесное видение живо-писца-реалиста XIX века, вы отличите единственный гениальный почерк новатора — Александра Иванова, сумевшего соединить рафаэлевский рисунок с динамичным современным ощущением цвета, раскрытием сложного психологического образа портрета-этюда. Человек, изображенный на этом полотне, бесконечно добр, сердечен, но тверд. Тверд до конца.

Прочтите строки:

«Каково бы ни было достоинство моей кисти, я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила такому делу, истины которого я не признаю».

Таково было художническое, моральное кредо Александра Иванова. Таким, полным идеальных побуждений прошел он свой нелегкий путь в искусстве.

Александр Иванов прекрасно ощущает необходимость этического, духовного воспитания широкого зрителя.

Это к народу обращены все его помыслы.

Он грезил:

«Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время».

Живописец отлично понимал, что высокое духовное содержание требует воплощения в прекрасной художественной форме, иначе значительные идеи не могут быть выражены в искусстве.

Иванова волновали вопросы современности. Только сложности эпохи не давали мастеру возможности более открыто, не в столь завуалированной форме высказывать свои идеи в картинах.

Но в письмах он не оставляет сомнения в своих приверженностях и убеждениях.

Эти строки многое разъясняют в движениях души Александра Иванова зрелого периода:

«Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, — это заметят и скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь… Оно действительно так.

На берегу Неаполитанского залива.

И далее:

«Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди, и это уже много и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец».

Сколько немой боли скрыто в словах «в настоящую минуту».

Невольно вспоминаются страшные гоголевские слова о том, что сейчас в России «ночь и тьма вокруг».

Недаром Иван Крамской с таким обостренным чувством изучал подробно письма Александра Иванова.

Он видел в них подлинное отражение истории своей родины, своего искусства, столь хорошо знакомой ему борьбы с рутиной императорской Академии художеств, кумиром которой был трюизм-штамп, высочайше утвержденный ряд безликих полотен на мифологические или библейские темы.

На современные сюжеты Академией был наложен строжайший запрет.

Поэтому Крамской так сильно сопереживал страданиям гениального собрата по искусству:

«Это одна из самых сильных трагедий, какие только мне удавалось прочитывать. Там есть вещи высокие!»…

Страшно звучат спокойные строки письма Иванова к брату, написанные за пять месяцев до смерти:

«… Ты рассуждал о моем положении по-твоему. Благодарю за собственный план, совсем другой. Картина (т. е. «Явление…». — И. Д.). не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за нее стоял крепко в свое время и выдерживал все бури, работал посреди их и сделал все, чего требовала школа. Но школа — только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства — его могущество приспособить к требованиям и времени и настоящего положения России».

«Не есть последняя станция…»

Эти строки написаны кровью.

Столько пережил художник, прежде чем прийти к такому выводу. Но Иванов чувствует в себе духовные силы и мужественно говорит о том, что «нужно теперь учинить другую станцию».

Портрет Виттории Марини.

За этими почти загадочными словами стоят бессонные ночи, долгие беседы с нашими выдающимися деятелями культуры, литературы, науки, публицистики, многие тома прочитанных книг.

Вывод один — надо использовать могущество искусства и приспособить его к требованиям времени, или, как написал об Иванове Александр Бенуа:

«Пойти тем достойным народной души путем.

Мастер еще не знает ничего о своей судьбе, он полон надежд, предчувствий. Правда, здоровье его подорвано, нервы натянуты до предела, будущее его большой картины неизвестно. Но он силен духом как никогда. Он готов начать новую огромную работу. Вспоминаются его чудесные слова:

«Мне бы всего более хотелось приблизиться в пути к Леонардо да Винчи. Вы знаете, как он труден и медленен… Знаю, что многие скажут: да зачем начинать огромные картины, куда их девать? Эти вопросы со временем уничтожатся. Россия еще только процветает, художники почти еще ничего не произвели. Если я и сверстники мои не будем счастливы, то следующее за нами поколение пробьет себе непременно столбовую дорогу к славе русской…»

Он пишет Жуковскому в 1842 году:

«…Не думайте, чтобы я сколько-нибудь раскаивался, что начал… огромный труд мой. Напротив, я этим только и буду утешаться всю остальную жизнь…»

… Ничто так не поражает в истории большого искусства, как таинственная, непреходящая связь времен.

Так веками переходит из рук в руки, от поколения в поколение художников невидимая эстафета прекрасного, дающая людям все новые и новые шедевры.

Видится, как по лестнице Румянцевского музея (где тогда экспонировалась картина) неспешно поднимается коренастый бородатый мужчина с крутыми скулами, упрямым лбом и поразительно ясными, живыми глазами.

Это Василий Иванович Суриков.

По рассказам музейных старожилов, ежедневно приходил он изучать и композицию, и колорит «Явления…».

Великий сибиряк проверял себя.

Художник писал в это время «Боярыню Морозову», в которой поистине заложено ивановское начало — эпический размах, сложность психологического построения.

Влияние Александра Иванова на русскую живописную культуру неоценимо.

По существу, наше искусство станковой живописи вместе с именем Александра Андреевича Иванова показало всему миру широту и философскую глубину, высокую художественность и духовность русской национальной школы.

Возвышенные идеалы, прекрасная форма, ощущение великого будущего нашего искусства вдохнули новые силы в следующие поколения мастеров.

Следуя заветам Александра Иванова, мечтавшего об истинном ренессансе родной культуры, русские живописцы уже в XIX веке обогатили мировую цивилизацию великими творениями: Илья Репин, Василий Суриков, Николай Ге, Михаил Врубель, Валентин Серов.

В наш сложный век, когда живопись Запада деградирует, утратив великие этические принципы мировой культуры, и пропагандирует в своих формалистических творениях дисгармонию, уродство, зло, в эти дни особенно звучно слышен голос благородного, чистого, доброго творчества Александра Иванова.

Многонациональное искусство нашей Родины свято бережет, сохраняет и развивает замечательные традиции культуры и несет людям Земли красоту, правду, мир.

Планетарность гениального творчества русского художника, его суровое подвижничество живописца-первооткрывателя, прекрасные заветы, оставленные им, подвиг самоотречения, который он совершил во имя служения Родине, будут жить в веках.

Прогулка. Автопортрет с родителями

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ (1806–1858)И.Н. Крамской писал: «Историческая заслуга Иванова та, что он сделал для всех нас, русских художников, огромную просеку в непроходимых до того дебрях и именно в том направлении, в котором нужна была большая столбовая дорога…»Прекрасно

ТЕАТР НАЧИНАЛСЯ С «КАЛИНКИ»: АЛЕКСАНДР ИВАНОВ Светланская ул., № 3

ТЕАТР НАЧИНАЛСЯ С «КАЛИНКИ»: АЛЕКСАНДР ИВАНОВ Светланская ул., № 3 Время летит быстро, унося в прошлое интересные факты из жизни каждого человека, даже самого незаурядного и известного. Так случилось и с купцом Александром Александровичем Ивановым, которого при жизни

ИВАНОВ

ИВАНОВ В списке самых распространенных российских фамилий эта – под номером один. Естественно, ведь и имя Иван (Иоанн, от древнееврейского ‘милость Божия’) – не просто самое популярное, но еще и нарицательное: по всему свету означает русского. В русских сказках Иван,

Александр Андреевич Иванов

Александр Андреевич Иванов (1806—1858 гг.) художник Каково бы ни было достоинство моей кисти, я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила такому делу, истины которого я не признаю.Между всеми искусствами, кои природа определила в удел роду человеческому, живопись есть

Иванов Александр Андреевич

Иванов Александр Андреевич Иванов (Александр Андреевич) – знаменитый исторический живописец, род. в СПб., 16 июля 1806 г., одиннадцати лет от роду поступил «посторонним» учеником в имп. академию худож. и воспитывался в ней с поддержкою от общества поощрения худож., под главным

Иванов Александр Андреевич (1806–1858)

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) Ветка Государственная Третьяковская галерея,

ИВАНОВ, Александр Александрович

ИВАНОВ, Александр Александрович (1935–1996), поэт-сатирик 15 Велик могучим русский языка! «Высокий звон», пародия на стихотворение из сб. Валентина Сидорова «Высокий свод» (1968) ? Литературная пародия. – М., 2000, с. 399 ? «Великий, могучий <…> русский язык»

ИВАНОВ Сергей Анатольевич (1941—1999), писатель, сценарист; ТАТАРСКИЙ Александр Михайлович (р. 1950), кинорежиссер

ИВАНОВ Сергей Анатольевич (1941—1999), писатель, сценарист; ТАТАРСКИЙ Александр Михайлович (р. 1950), кинорежиссер 21 Маловато будет!Мультф. «Падал прошлогодний снег» (1983), сцен. Иванова и Татарского, реж.