Мифотворчество

Мифотворчество

Мифологические фигуры занимают в воображении символистов важное место. Достаточно вспомнить об «Иродиаде» (т. е. о Саломее) Малларме, или о «Послеполуденном отдыхе фавна», пытающемся увековечить тех нимф, которым, впрочем, Пьер Луи в «Песнях Билитис» предскажет неизбежную смерть, или о фигуре Сапфо у Вьеле-Гриффена, в «Новых стихотворениях» Рильке, или о значении мифа о Леде у Жана Лоррена и Йейтса. Они хотят воскресить национальную мифологию (кельтскую у Йейтса, американо-индейскую у Рубена Дарио) или убежать в таинственный мир далеких стран (таков Шюре в «Душе новых времен» с «Трилогией Судьбы: Кармой, Нирваной, Бессмертием»). Им хочется создать и личные мифологемы, рожденные собственным воображением поэта, как Максимин у Георге или блоковская Прекрасная Дама.

Никакого каталога, никакой коллекции, как это было у парнасцев. Ведь есть изысканные божества, как есть «изысканные пейзажи». К тому же они дерзко сливаются в синкретические фигуры: для Д’Аннунцио «царственная Иродиада» является одновременно

Древней Горгоной с змеиной гривой (…)

Цирцеей, Еленой, Омфалой, Далилой, гетерой, смеющейся дико.

(Пролог к «Интермеццо рифм»)

О. БЁРДСЛИ. Иллюстрация к драме О. Уайлда "Соломея". 1895

Миф устанавливает соответствия, чтобы передать «сумеречное и глубинное единство» этого, как говорил Бодлер, «древа, которое растет повсюду, в любом климате, под любым солнцем, не из семечка, а самозарождаясь». Мифы универсальны и, кроме того, стары, как мир, и мы понимаем, что Йейтс полагался на эти «воображаемые существа, (…) плод самых глубоких человеческих инстинктов» как на «максимальное приближение к истине, которое только можно достичь».

Являясь инструментом познания, миф по преимуществу поддерживает связь с символом. Поэт может использовать его и просто как аллегорию, наделив особым и единственным значением. Это выразил Анри де Ренье в 1900 г. в своей лекции «О современных поэтах»: «Миф — это звучащая раковина единой Идеи». Для Йейтса Елена воплощает роковую силу всякой красоты. Для Георге Алгабал — «символ деспотичной и бесчеловечной души, которая, даже будучи всесильной, знает лишь одиночество и бесплодие». В этом смысле нет более характерного примера, чем сам Анри де Ренье. В «Эпиграмме» (из «Игр поселян и богов») легенда о птицах с озера Стимфал складывается в аллегорию уходящего времени. «Мужчина и сирена» в той же книге стихов — аллегория на тему поэта, испытывающего, подобно Улиссу, мучительное стремление к неведомому.

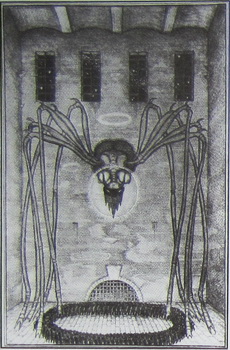

М. В. ДОБУЖИНСКИЙ. Дьявол. 1907. Воспр.: журн. «Золотое руно», 1907, № 1

Собственно говоря, миф лишь тогда символичен, когда является носителем нескольких возможных значений и средоточием тайны. Он притягивает к неведомому, но никогда не позволяет достичь его. Вот почему поэтов-символистов так влекут к себе двойственные фигуры: фавны, химеры, сфинксы, андрогины. Одна и та же фигура возникает и исчезает в ореоле разнообразных значений: Саломея — жертва фальши у Лафорга и влюбленная в страдание у Константина Кавафиса — воплощает у Гюисманса Истерию, или божество Сифилиса. Бесстрастная Артемида Малларме и Лафорга, она становится «Саломеей инстинктов» у Милоша и в обличии Вакханки приходит в исступление у Оскара Уайлда («Саломея», 1893), а также Каспровича («Пир Иродиады», 1905), Германа Зудермана («Иоанн Креститель», 1898).

Символисты полагали, что, как в дионисийской религии, мифологические существа — продолжение сил природы. Отсюда — новые соответствия, найденные благодаря «натуралистической» концепции, столь близкой великим мифологам конца века, что ее резонанс различим в словах Малларме из предисловия к «Античным богам»: «Какое удовольствие примешивается к нашему удивлению, когда мы видим, погрузившись в анализ античного слова, как известные мифы будто по волшебству делаются прозрачными пол воздействием воды, света, просто ветра». Это была возможность заново открыть для себя жизнь и все земное.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК