Заключение

Заключение

Существует два способа подойти к раскрытию проблемы европейского символизма. Если придерживаться строгого определения, определения символизма как идеализма в литературе, то мы получим ограниченный список авторов и, кроме того, должны будем согласиться, что каждый из них (например, Малларме) в какие-то моменты приходит к инакомыслию. Если же принять более широкое определение и считать символизм аналогичным культуре «конца века», то он потеряет свойство литературного направления. Происходит так потому, что символизм — движение нецеленаправленное, и мы вынуждены, рассуждая о его границах, совмещать эти два подхода.

Так не миф ли в конце концов символизм, как пытался внушить Валери, и не единственная ли заслуга этого понятия в том, что оно растяжимо? Скорее кажется, что он приложим к нескольким точно определяемым тенденциям: соперничеству с музыкой, обновлению поэтики, намерению проникнуть в загадку поэзии и открыть мир сущностей, — передать ощущение таинственного, потустороннего, глубоко личностного. Гаэтан Пикон очень точно писал об этом как «приоритете языка в языке или приоритете опыта в опыте. Именно в приоритетном объединены различные формы символизма».

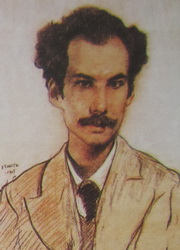

АДИ Эндре (Эрминдсонт, 1877 — Будапешт, 1919) — венгерский поэт.

Э. АДИ

Душа, в которой живет пыл порывистого жеребенка: так определяет он себя в своих стихах. Ади в самом деле мощная индивидуальность. Он смог с большой силой воспеть и свои внутренние противоречия, и социальные конфликты своей страны, от которых он не отделял себя:

В душе моей венгерское Древо,

Суха и опала его листва.

С ней суждено упасть и мне.

Пора, пора.

Таков, очевидно, главный символ творчества этого мэтра венгерского символизма. Он родился на окраине Трансильвании, учился в университете в Дебрецене, занялся журналистикой. В 1899 г. он поселяется в Нагивараде, где в 1903 г. страстно влюбляется в замужнюю женщину, Адель. В его стихотворениях при помощи анаграммы она превращается в Леду. По ее настоянию он посещает Париж в 1904 г. и возвращается туда в 1906–1907 гг. С удивлением открывает для себя западное общество и ведет в Париже беспорядочную жизнь. Возвратившись на родину, он сразу обличает сохраняющийся в ней полуфеодальный режим и местный образ жизни, которому противопоставляет свое резко выраженное «Я». В 1906 г. его сборник «Новых стихов» производит революцию в венгерской литературе и порывает с традиционной манерой двух первых сборников. Провозгласив себя сыном народа, поэт намеревается приносить с собою с Запада песни новых времен. Книга вызывает полемику, особенно усилившуюся с выходом из печати «Крови и золота» в 1907 г. Мир вырос на двух великих силах — чувственности и алчности, символами которых являются заглавные образы книги. Против «древнего Духа зла», демона пьянства и роскоши, человек завязывает безнадежную битву. Что же касается женщины, то в цикле «Леда в саду» она одновременно предмет обожания и ненависти.

В 1908 г. Ади становится главой журнала «Нюгат», центра объединения молодых венгерских писателей, жаждущих упразднить все устаревшее и заставить слушать новые голоса. Он публикует в это время несколько сборников: «На колеснице Ильи-пророка» (1908), «Хотел бы, чтоб меня любили» (1909), «Стихотворения обо всех тайнах» (1910), где постепенно отказывается от красивостей символистского стиля, ради того чтобы усилить пророческий библейский тон или развернуть апокалиптические видения. Время, Смерть, Ничто составляют некую ужасающую Триаду. «Я пришел не для того, чтобы быть виртуозом, но чтобы быть Всем», — провозглашает Ади. «Я хочу Всего, а значит, приемлю Ничто». Порвав с Ледой, Ади женится в 1915 г. на молодой дворянке Шинской. Стихотворения, которые он ей посвящает, воспевают красоту и чистоту любви, последнего убежища в мире, раздираемом войной. Ади, пророчествуя о катастрофе, не находил достаточно сильных выражений, чтобы остановить ее. В последнем видении он видит, как весь венгерский народ вместе с ним устремляется к смерти («Во главе мертвецов», 1918).

Ади читал французских поэтов. У него можно найти гневные акценты Бодлера, успокаивающие каденции Верлена. Но его символизм обладает мощной оригинальностью. Он черпает свои метафоры в повседневной венгерской реальности или в великих библейских преданиях. Особенно слышен в нем голос, который часто сближают с голосом Ницше, — голос человека времен дегуманизации:

Гордому Венгру большего счастья никогда

Не будет дано ни сотней небес, ни сотней преисподен.

Я Человек в бесчеловечном мире,

Я остаюсь Венгром даже в венгерском падении,

Возродившись, я сопротивляюсь смерти.

D. Szab?; A forradalmas Ady, 1919 — L. Ady: E. Ady, Budapest 1923 — M. Benedek: Ady-brevi?rium, 2 volumes, Budapest 1924 — B. R?v?sz: Ady Trag?di?ja, Budapest 1924 — A. Sch?pflin: Ady, Budapest 1934 — P. Hazard: E. Ady, Paris 1947 — A. Karatson: Le symbolisme en Hongrie, Paris 1969.

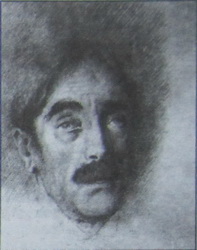

АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович (Омск, 1855 — Петербург, 1909). Русский поэт.

А. Н. БЕНУА. Портрет И. Ф. Анненского. 1909

Рано осиротев, он воспитывался в Санкт-Петербурге своим старшим братом Николаем, учился филологии, стал директором гимназии в 1896 г. Уволенный за поддержку студентов, замешанных в революционном движении, затем назначенный инспектором, он безвременно скончался от сердечного приступа. Ему было сорок восемь лет, когда в 1904 г. под псевдонимом «Ник. Т — о» он опубликовал свои первые стихотворения «Тихие песни»; к ним были присоединены переводы из Бодлера, Рембо, Верлена, Малларме. Блок и Брюсов приняли сборник с восторгом. Анненский еще при жизни публикует драмы («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия»), две книги критики («Книга отражений», 1906, 1909) и другие переводы. Его второй сборник стихов «Кипарисовый ларец» появился через год после смерти и был встречен как шедевр.

Анненский ничуть не был озабочен трансцендентным Абсолютом, он искал единства внутреннего и внешнего мира. «Я сын больного поколения, — писал он, — и не отправлюсь на поиски Альпийской Розы; ни шепот миров, ни рокот первых бурь не доставляют мне радостных чувств. Но мне дороги силуэты прозрачных бриллиантов на розовом стекле, морозные узоры, букеты роз, поставленные на стол, и отблески вечернего огня».

V. Setschkarev: Studies in the life and works of lnnokenti Annenskij, La Haye 1963.

БАБИЧ Михай (Сексард, 1883 — Будапешт, 1941) — венгерский поэт.

Й. РИПЛЬ-РОНАИ. Портрет М. Бабича

Студент-филолог, потом учитель, он вступил в литературу в то время, когда появился журнал «Нюгат». Но он в большей степени литератор, чем Ади, и пытается искать неизвестные темы и формы. Его эрудиция очень обширна (дополнительным доказательством являются его многочисленные переводы): он прислушивается к великим голосам европейской поэзии (Браунинг, По, Бодлер, Верлен, Кардуччи, Лилиенкрон), чтобы обогатить поэзию своей страны. «Листья из венка Ирис» (1909), «Принц, может прийти зима» (1911), «Речитатив» (1916) — блестящие произведения, показывающие, как поэт с болью пытается выйти из своего «магического круга»:

Своих стихов я персонаж бессмертный,

Мелодий всех пролог и эпилог.

Хотел я встретиться со всей Вселенной,

Но далее себя шагнуть не смог.

(Пер. Н. Горской)

Первая мировая война, подъем нацизма — те важные события, которые заставили его «выйти из своей темы». Но рассказ о его позиции (которая никогда не была позицией борца), о проявлении его католицизма, о важной роли, которую он играл в руководстве журнала «Нюгат», о его успехах в области романа или эссе перерастает рамки работы о символизме. В то же время нельзя не упомянуть последний образ — самого себя, — который он оставил в поэме «Книга Йонаша» (1941), — образ пророка, которому Бог приказал обличать порок, но которому недостает для этого необходимых сил, и он отказывается от своего призвания.

G. Juh?sz: М. Babits, Budapest 1928 — G. Illyes: Babits Mih?ly eml?kk?nyv, Budapest 1942.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (д. Гумнищи Шуйского у. Владимирской губ., 1867 — Нуази-ле-Гран, 1942) — русский поэт.

В. А. СЕРОВ. Портрет К. Д. Бальмонта. 1905

Рене Гиль рассматривал его как своего русского ученика, единственного, кто без оговорок принял его метод словесной инструментовки. Но имя Бальмонта более всего ассоциируется с Верленом, «Романсы без слов» которого он с большим успехом перевел. Прежде всего между Верленом и Бальмонтом существует некая общность судеб. Его неуравновешенный темперамент и болезненная натура рано дают о себе знать. Однажды он пытался покончить с собой. В 1886 г. он поступает на юридический факультет Московского университета, но оказывается настолько захвачен волнениями, что принимает участие в организации студенческих беспорядков. Его первая книга стихотворений, опубликованная в 1890 г., говорит о волнениях юности «периода депрессии». Но сборник «Под северным небом» рисует его волю к тому, чтобы взять себя в руки и пойти навстречу жизни. В предисловии ко второму тому Полного собрания сочинений Бальмонт объяснит, что он хотел показать здесь, что может сделать с русским стихотворением поэт, любящий музыку. «Тишина», его третья книга стихов, может быть, самая заметная в этом смысле. «Разве у одного ван Лерберга, разве только в самых лучших строфах Верлена, — пишет Эллис, — слышится ангельская музыка, подобная необъяснимо возникающим и неизвестно как и куда ускользающим созвучиям…»

Бальмонт провозглашал между тем «кое-что другое». Его следующие поэтические книги — «В безбрежности» (1895), «Горящие здания» (1900), «Будем как Солнце» (1903), «Только любовь» (1903), «Литургия Красоты» (1905) — демонстрируют провокативный, циничный тон, в котором можно обнаружить следы ницшеанства. Впрочем, он утверждал: «Хочу быть дерзким. Хочу быть смелым». Вовлеченный Горьким в революцию 1905 г. и уступив искушению политической поэзии в «Песнях мстителя», опубликованных в 1907 г. в Париже, куда поэт уехал, Бальмонт миновал первый русский символизм. Его трактат «Поэзия как волшебство» (1915) предлагает новую формулу символизма, расширенную и переосмысленную. Поэзия для него прежде всего занята постижением древних ритуалов и языков, которые находят в тех далеких культурах прошлого, где поэт был магом. Музыка — по преимуществу магическое искусство. Музыкант, как и поэт, истолковывает мир, устанавливает связь между человеком и природой, воссоздает мир и, именуя его, воссоздает гармонию из хаоса. Он настаивает на магической силе букв:

«Каждая буква хочет говорить отдельно. (…) В М — мертвый шум зим, в А — властная весна. М — камень, А — не алый рубин, а в лунной чаре опал, иногда, — чаще же днем играющий алмаз, вся гамма красок».

Он повторяет таким образом одну из навязчивых идей символизма: превратить поэтический язык в чисто музыкальный. И если Бальмонт в долгу у Ницше, то, наверное, менее всего благодаря апологии сверхчеловека, а из-за дионисийской предрасположенности к музыке.

Возвратившись в Россию в 1913 г., Бальмонт в 1914 г. дает выход своему патриотизму. В 1917 г. он на какое-то время примыкает к революции, но вскоре выбирает эмиграцию. Он укрывается во Франции, воспользовавшись разрешенной ему поездкой за границу.

Кобылинский-Эллис Л. Поэты-символисты. М., 1909. — Михайловский Б. Русская литература XX века. М., 1939. — E. Lo Gatto: Poesia russa della Revoluzione. Rome 1923 — R. Poggioli: L’Arte de Constantin Balmont in Rivista di litterature slave, III, Rome 1928 — H. Schneider: Der fr?he Balmont, 1970.

БЕЛЫЙ Андрей (Москва, 1880 — Москва, 1934).

Л. С. БАКСТ. Портрет Андрея Белого. 1905

Настоящее имя — Борис Николаевич Бугаев, сын математика Бугаева. Получил высшее образование на естественном отделении физико-математического факультета и всегда мечтал согласовать точные науки и музыку. Взял псевдоним, чтобы не шокировать отца публикацией своих декадентских стихов. Белый, а иными словами «Кандид» — мистик и идеалист, испытал влияние Соловьева. С книги стихов «Золото в лазури» (1904) стали очевидны сквозные темы его творчества. «Симфонии» (1902–1908), построенные на лейтмотивах, закладывают основы модернизма. Поскольку символ для него является подступом к тайне бытия, он не исключает надежды «изменить мир». Следующие произведения Белого соизмеряют его собственную судьбу с судьбой России: книга стихов «Пепел» (1909) объединяет их несчастья. Почти в то же самое время он пишет романы, которые составляют, быть может, лучшую часть его творчества: «Петербург» (1913–1914), «Серебряный голубь»(1909).

В 1909 г. он встречает ту, которая станет его женой, Асю Тургеневу. С ней он отправится в 1914 г. в Швейцарию, и они вместе с Рудольфом Штейнером будут участвовать в возведении антропософского храма Гетеанума. Война возвращает его в Россию, где он — признанный теоретик символизма. Его исследования структуры стиха лягут в основу формалистской критики. Его связи с реальностью все более и более слабеют, о чем свидетельствуют «Записки чудака» (1922). Между тем Белый отказывается от поэзии, чтобы написать мемуарную трилогию: «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934).

Для историка русского символизма воспоминания Белого неоценимы. Что же касается его творчества, то оно блистательно по апокалиптическому взрыву в языке, пульсирующая мощь которого, несмотря на преувеличения, остается несравненной.

Эллис. Русские символисты. М., 1910. — О. A. Maslenikov: The Frenzied Poets, Berkeley 1952 — К. Mo?ulskij: A. Biely, Paris 1955.

БЛОК Александр Александрович (Петербург, 1880 — Петроград, 1921) — русский писатель.

К. А. СОМОВ. Портрет А. А. Блока. 1907

Внук А. Н. Бекетова, ботаника, ректора Петербургского университета, он воспитывался матерью и двумя тетками, и в его детстве было два центра: петербургская квартира и небольшой белый дом в Шахматово, под Москвой, где он проводил каникулы. В 1898 г. он начинает изучать право, но влечет его литература. Он «присваивает» религиозные и философские мифы 1900-х гг., пересоздавая их в процессе творения своей собственной вселенной. Вечная Женственность, каковою в восприятии поэта является Богородица или ангелическое женское существо, — одновременно городская проститутка, которой, по иронии судьбы, Блок поручает миссию Мировой Души. В такой лирической драме, как «Балаганчик», он доходит до пародии на свой мистицизм.

В 1903 г. Блок женится на Любови Менделеевой (дочери известного химика): он трижды совершает поездки в Италию и во Францию и в течение шести лет отдыхает в Бад-Наугейме, которому приписывает мистическое значение. Так течет жизнь, без заметных происшествий, вплоть до Октябрьской революции, вдохновившей его на создание «Двенадцати»: возвышенная надежда, но и горькое разочарование, которые прибавились к предсмертным страданиям поэта.

Лирическое наследие Блока делится на три цикла. Первый (1898–1904) отмечен влиянием Соловьева и преобладанием мистического символа Прекрасной Дамы.

Во втором («Снежная маска», 1907) доминирует лицо Незнакомки, Цыганки: стихосложение более свободно, словарь более интимен и вдохновение опускается на землю по мере того, как растет скептицизм. Третий посвящен России, ибо, каким бы личностным ни было видение Блока, оно преодолевает эгоцентризм, характерный для русского символизма первой волны во главе с Брюсовым, девиз которого — Me eum esse. Национальное чувство у Блока персонифицировано: в цикле «На поле Куликовом» поэт нарекает Россию своей возлюбленной, а в другом стихотворении 1908 г. восклицает: «Россия, нищая Россия! / Мне избы серые твои, / Твои мне песни ветровые — / Как слезы первые любви!» Но такое отождествление нации с женщиной может быть понято лишь как часть мифа о Вечной Софии.

Л. С. БАКСТ. Фронтиспис книги стихов А. Блока "Снежная маска". 1907

Очень рано Блок начал интересоваться театром. В юности он участвовал в любительских спектаклях в доме своей будущей жены. Позже его близкие отношения с актрисой, Н. Волоховой, вернут театру важное место в его жизни. Его «Лирические драмы» (1908), т. е. «Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка», изображают современную душу, неизбежно одинокую, полную хаотических, беспорядочных чувств, обреченную быть чуждой жизни. Нет больше «характеров»: персонажи лишь маски их создателя. Драма «Песня Судьбы» (1909) прямо автобиографична. Именно Блок является трубадуром «Розы и Креста» (1913). Обстановка легендарной Бретани позволяет Блоку в этой драме воссоздать трагедию лирического поэта, избранника, но непонятого и одинокого.

Как и Ницше в «Рождении трагедии» (эта книга сильно повлияла на него), Блок полагает, что музыка — сущность мира. Поэт должен вслушиваться в нее, и если претендует на звание «символиста», то в качестве «теурга, то есть обладателя тайного знания, за которым стоит тайное действие» («0 современном состоянии русского символизма» доклад, прочитанный 8 апреля 1910 г.).

Жирмунский В. Поэзия Александра Блока. Пг., 1921. Бекетова М. А. Блок. Пг., 1922.

J. Gauvin, Е. Bickert: Alexandre Blok, po?te de la trag?die russe, Fribourg 1943 — S. Bonneau: L’Univers po?tique d’Alexandre Blok, Paris 1946 — N. Berberova: A. Blok et son temps, Paris 1947 — E. Mayt: Die lyrischen Dramen Alexandre Bloks, Vienne 1950 — C. Kisch: A. Blok, Londres 1960 — R. Kempall: A. Blok, La Haye 1965.

БОДЛЕР Шарль (Париж, 1821 — Париж, 1867) — французский поэт, которого нельзя назвать представителем какой-либо символистской школы. Между тем все или почти все труды о символизме посвящают ему первую главу. Малларме воздвиг ему «Гробницу», а Валери отметил в статье для «Варьете» («Положение Бодлера») его влияние на главных поэтов конца века как во Франции (Верлен, Рембо, Малларме), так и за рубежом (Суинберн, Д’Аннунцио, Георге).

А. ФАНТЕН-ЛАТУР. Портрет Шарля Бодлера (фрагмент картины "Посвящение Делакруа"). 1864

Судьба поэта

Возможно, никогда слово «поиск» не применялось более кстати. Бодлер всегда искал «другое место». Парадоксальным образом этот человек, который мало путешествовал (в 1841 г. семья посадила его на борт «Пакетбота южных морей», направляющегося в Калькутту, но Бодлер не миновал даже остров Морис и остров Бурбон; в конце жизни он отправляется в Бельгию в 1864 г. и возвращается, истощенный физически, с ворохом мстительных заметок о засилии «злобной глупости»), был поэтом странствий. Он писал о жажде плавания у всех, в ком есть «жажда путешествовать и обогащаться» («Гавань», «Парижский сплин»), о странах-зеркалах, где все самые тайные желания исполняются («Приглашение к путешествию»), о бесконечных одиссеях, жаждущих привести «в глубь Неизведанного, чтобы найти новое» («Путешествие»). Ги Мишо, который видит в Бодлере «вечного путешественника в поисках невозможного другого места», говорит также, что он «осуществил свою судьбу, но был побежден ею». В самом деле, тяжелая судьба, отмеченная, если верить поэту, проклятиями матери, без конца обрушивается на Сизифа, который пытается нести ее бремя. Новый брак вдовы Бодлер-Дюфаи с будущим генералом Опиком, отправка его в коллеж Людовика Великого, вмешательство семейного совета, который снабдил его официальным опекуном в лице господина Анселя, нотариуса в Нейи, — все это события, которые очень рано привели его в болезненное состояние духа.

Чтобы избежать жизненных ударов, «нищеты», на которую он не перестает жаловаться, болезни, тяжесть которой он впервые ощутил в 1850 г., Бодлер ищет убежищ. Еще одним парадоксом является то, что у этого поэта глубины был культ видимости и своего внешнего вида, дендизма, — той одновременно надменной и непринужденной элегантности, которой в 1845 г. сотворил хвалу Барбе д’Оревильи. Самюэль Крамер, герой новеллы под названием «Фанфарло», мог сойти за автопортрет Бодлера — ультрамодного денди в черном одеянии и в галстуке цвета бычьей крови. Противоречие не должно нас обманывать. Дендизм для Бодлера является принадлежностью настоящего современного стоицизма, он — улыбка спартанца, укушенного лисой.

Изгнанный из «зеленого рая детских влюбленностей», Бодлер ищет другие райские места, естественные или искусственные. Последние хорошо известны по эссе «Вино и гашиш» (1851), по «Поэме о гашише» (1860) и «Поедателю гашиша», исследованию о Томасе де Квинси: здесь он анализирует «таинственные эффекты» и «извращенные радости, которые могут доставить эти снадобья», «неизбежное наказание как результат их долгого применения», наконец, «безнравственность, являющуюся следствием приверженности этому ложному идеалу». Знаменательно, и Бодлер это подчеркивает, что трактат «Искусственный рай» посвящен женщине, той, что «бросает на нас самую темную тень и зажигает самый яркий свет в наших грезах», «мысленно живущей в воображении, которое она мучит и оплодотворяет». Одно из стихотворений «Цветов зла», «Отрава», связывает в единое целое все четыре предельные выражения темы, которую он развивает: вино, опиум, отрава, изливающаяся из зеленых глаз любимой женщины, ее «едкая слюна». Жанна Дюваль, мулатка, вызывающая любовь и ненависть, фальшивая мадонна мадам Сабатье, актриса Мари Добрен и другие занимают в анекдотической истории влюбленностей Бодлера меньше места, чем в хрупкой эротике, которую создает его рай. И в конце путешествия через сумеречные моря, о котором говорил По, чего еще попросит Бодлер у смерти, как не другой Отравы?

ЖАННА ДЮВАЛЬ. Рисунок Ш. Бодлера

Спасение одно — работа. Чтобы жить (во всех смыслах этого слова), Бодлер должен писать. Литературное творчество, исходящее из внутренней потребности, отвечает и материальной нужде. Первые публикации писателя были своеобразным способом прокормиться: критические статьи об искусстве («Салон 1845 года», «Салон 1846 года»), переводы «Необыкновенных историй» Эдгара По — «большая афера», в которой он позволил издателю обмануть себя. Сама его Муза, утверждает Бодлер, продажна. Другое разочарование — книга стихов «Цветы зла», собранная наконец и опубликованная в 1857 г., была по приговору суда осуждена, запрещена и подвергнута сокращениям, которые не были совсем устранены при последующих изданиях (1861 г., 1868 г. — посмертное, над которым поэт работал).

Больше Бодлер не мечтает разбогатеть; он хочет лишь оплатить долги. Значит, больше, чем когда-либо, надо писать. Он носит в голове «два десятка романов и две драмы», множество проектов. Он оставил наброски, отрывки (удивительные глубоко личные дневники, собранные под названием «Фейерверки» и «Мое обнаженное сердце»), а кроме того, «ночные стихотворения», которых должно было быть сто, но только полсотни было найдено и опубликовано под названием «Парижский сплин» и «Маленькие поэмы в прозе». По типу художественных исканий творчество Бодлера должно было остаться неоконченным: такова уж его судьба.

Символизм Бодлера

Патетический заряд бодлеровской поэзии таков, что о ней судят прежде всего по тематике. Когда Поль Валери открывает в поэте «мощную волнующую смесь мистической взволнованности и чувственного жара, которые получили развитие у Верлена» или «неистовую страсть к странствованиям, порыв нетерпения, возбуждаемый вселенной (…), которые делают столь энергичным и столь действенным творчество Рембо», он поддается этому соблазну. Декадентская литература сведет вместе, доведя до крайности, темы бодлеровской болезненности. Но главное, возможно, не в этом. В конце концов и декадентство не что иное, как неоромантизм, или отчаяние романтизма. И Бодлер в этом смысле был бы только романтиком.

Подобно романтической поэзии его поэзия символична, не будучи символистской. Столь знаменитое стихотворение, как «Альбатрос», являет тому хороший пример. Здесь развернуто сравнение между «огромными морскими птицами», которые хоть и «цари лазури», но являют жалкое зрелище, когда матросы кладут их на палубу корабля, и поэтом, созданным для идеала и плененным сплином, «изгнанным на землю», где «исполинские ему мешают крылья» (пер. П. Якубовича). Альбатрос — символический образ поэта, это другой способ говорить о нем, аллегория в точном смысле слова. Поэт может множить эти аллегории в одном и том же контексте: чтобы поведать об изгнании, он называет по очереди Андромаху в Эпире, лебедя, вырвавшегося из клетки, Овидия в Томах, негритянку в Париже, грезящую о своей великолепной Африке, и ясно осознает назначение своего приема: «Все для меня становится аллегорией» («Лебедь»).

Это чувство изгнания понемногу вводит нас в символизм Бодлера. Его страна Идеала, из которой он изгнан, но принадлежность к которой ощущал, была чем-то вроде мира платоновских идей. Для поэта чувственные формы только подобие, символ идеальной и более подлинной реальности. «Печальная тайна», о которой говорит сонет «Предсуществование», — это скрытое желание достичь того высшего состояния, о котором в другом стихотворении говорится как о парении, позволяющем «взмыть над жизнью» и «понимать без усилий»

…язык,

Которым говорят цветок и вещь немая.

(Пер. В. Шора)

Парение станет самым желанным способом достижения полноты, но реализуемым лишь в грезах. Бодлеру знакомы смертные муки медленного угадывания, которые способны обернуться высшей радостью. «Вся вселенная, — писал он, — есть лишь кладовая образов и знаков, которые воображение извлечет на свет и придаст соответствующую ценность». Именно в этом смысле «воображение — королева способностей». Сонет «Соответствия» может с этой точки зрения рассматриваться как ключевой текст:

Природа — древний храм. Невнятным языком

Живые говорят колонны там от века;

Там дебри символов смущают человека,

Хоть взгляд их пристальный давно ему знаком.

Неодолимому влечению подвластны,

Блуждают отзвуки, сливаясь в унисон,

Великий, словно свет, глубокий, словно сон;

Так запах, цвет и звук между собой согласны.

Бывает запах свеж, как плоть грудных детей,

Как флейта, сладостен и зелен, как поляна;

В других — растленное игралище страстей;

Повсюду запахи струятся постоянно;

В бензое, в мускусе и в ладане поет

Осмысленных стихий сверхчувственный полет.

(Пер. В. Микушевича)

Религиозные обороты первой строфы выражают мистический опыт, наличие сакрального в мире, где все лишь символ более высокой реальности («вертикальные» соответствия). Но существуют также и соответствия «горизонтальные», на сей раз между ощущениями, во «мрачном и глубоком единстве» чувственного. Бодлер усиливает интуицию, на которую он обратил внимание у немецких романтиков, в частности у Гофмана, и в особенности у Эдгара По, чей опыт утверждал возможность искусственного рая. Следствие этого было двояким. С одной стороны, поэзия должна установить соответствия между искусствами, между архитектурой, графикой, скульптурой, живописью («Маяки»)» музыкой. С другой стороны, она должна передать соответствия между ощущениями либо при помощи определенного способа их описания, либо благодаря изобретению неожиданных сочетаний слов и смелым метафорам («зеленые запахи», «голубые волосы», «звучащие драгоценности»). Валери настаивает на том, что мы обязаны Бодлеру «возвращением нашей поэзии к своей сущности». Это поэзия, ищущая сущности и ее достигающая.

Th. de Banville: La lanterne Magique, 1883 — P. Bourget: Essais de psychologie contemporaine, 1885 — E. et J. de Goncourt: Journal, 1887–1896 Catulle-Mend?s: Le mouvement po?tique fran?ais de 1867 ? 1900, Paris 1903 — A. S. Patterson: L’influence d’Edgar Poe sur Charles Baudelaire, Grenoble 1903 — Nadar: Charles Baudelaire intime, 1911 — G. Apollinaire: Introduction ? l’OEuvre po?tique de Charles Baudelaire, 1917 — A. Gide: Introduction aux Fleurs du Mal, 1917 — E. Raynaud: Baudelaire et la religion du dandysme, 1918 — H. de R?gnier: Baudelaire et les Fleurs du Mal, 1923 — P. Val?ry: Situation de Baudelaire, Monaco 1924 — S. Fumet: Notre Baudelaire, 1926 — G. Kahn: Charles Baudelaire, son oeuvre, 1928 — S. A. Rhodes: The cult of beauty in Charles Baudelaire, New York 1929, 2 volumes — P. Quennell: Baudelaire and the symbolists, Londres 1929 — E. Seilli?re: Baudelaire, 1931 — Ph. Soupault: Baudelaire, 1931 — J. Pommier: La mystique de Baudelaire, 1932 — C. Mauclair: Le g?nie de Baudelaire, po?te, penseur, esth?ticien, 1933 — P. J. Jouve: Le tombeau de Baudelaire, Neuch?tel 1942 et 1958 — J. Pommier: Dans les chemins de Baudelaire, 1945 — P. Pia: Baudelaire par lui-m?me, Paris 1952 — J. Hubert: L’esthetique des «Fleurs du Mal», 1953 — M. A. Ruff: L’Esprit du mal et l’esthetique baudelairienne, 1955 — Lloyd James Austin: L’univers poetique de Baudelaire, 1956 — J. Cr?pet: Propos sur Baudelaire, 1957 — A. E. Carter: Baudelaire et la critique fran?aise, 1868–1917, Columbia 1963 — G. Poulet: Qui ?tait Baudelaire? Gen?ve 1969.

БРЮСОВ Валерий Яковлевич (Москва, 1873 — Москва, 1924). Русский поэт, которого считают главой первого поколения русских символистов.

М. А. ВРУБЕЛЬ. Портрет В. Я. Брюсова. 1906

Он был еще студентом Московского университета, когда опубликовал на собственные средства три выпуска «Русских символистов» (1894–1895), немедленно сделавшие его знаменитым, или же, если верить ему самому, «печальным героем журнальчиков и разбитных фельетонистов, небрезгливых в выборе сюжетов». В действительности влияние Гейне смешивалось с воздействием французских поэтов, парнасский авторитет умножал его собственное влияние так же, как и верлибр, словесный инструментарий Рене Гиля, герметизм Малларме или культ радостных восклицаний в духе Лорана Тайада. Но Брюсова хотели видеть главой символистской школы, он таковым и являлся, даже если быстро оказался генералом без армии.

Неутомимый деятель, один из организаторов издательства «Скорпион» в 1899 г., руководитель журнала «Весы», много путешествовавший по Западной Европе (где он, между прочим, познакомился с Верхарном), Брюсов перевел множество французских и бельгийских символистов в своей антологии («Французские лирики XIX в.», 1909).

С 1894 г. он переводил «Романсы без слов» Верлена, и под влиянием именно этого поэта он создает свои первые сборники. В предисловии к книге стихов «Chefs d’oeuvre» он утверждает, что «крайний индивидуализм поэзии» должен быть отныне «сосредоточен на личности художника».

Его отношение к Бодлеру вскрывало другую двойственность. Брюсов заставил прислушаться к символу веры ортодоксального символизма: там, где нет тайны, — нет искусства. Но Бодлеру недостает видения, и можно сказать, что он «подменил созерцание выдумкой». Впрочем, Брюсов меняет свои образцы, и скоро его кумиром станет Верхарн. Он вдруг оставляет созерцательный символизм первого периода своего творчества, чтобы воспеть современный город и силы, которые в нем есть («Urbi et Orbi», 1903). Тема современности преобладает также в «Stephanos» (1906), где слышатся призывы к действию. Брюсов в то же время верит в провозглашенную Рене Гилем «научную поэзию».

Слава писателя становится огромной. Его романы («Огненный ангел», «Алтарь победы»), критические эссе («Далекие и близкие») способствовали этому. Но над ним нависла опасность академизма. Его деятельность военного корреспондента нескольких газет, связь с большевистской партией после революции 1917 г., могли ли они избавить его от этой опасности? Нет, ибо в глубине души он чувствует лишь отвращение к политике. «У меня другое занятие, — говорил он, — я склонен скорее изучать высшую математику поэзии, чем политическую арифметику (…) Искусство должно быть свободно от всех помех, только так оно может стать великим». С этого момента он провозглашает себя символистом потому, что это движение «высвобождения художественного творчества в целом». Но символизм опирается с этого момента на широкое течение современного искусства.

Жирмунский В. М. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Пг., 1922. Мясников А. С. В. Я. Брюсов. М., 1949. Максимов Д. Е. Поэзия Валерия Брюсова. Л., 1940.

J. Chuzeville: Anthologie des po?tes russes, Paris 1914 — E. Lo Gatto: I protagonisti della letteratura russa, Milano 1958.

ВАЛЕРИ Поль (Сет, 1871 — Париж, 1945) — французский писатель.

Э. РИГАЛЬ. Портрет П. Валери. 1925

Он учился в Сетском коллеже, потом в лицее в Монпелье. Валери одновременно привлекала и живопись, и литература, и, когда он поступил в 1888 г. на юридический факультет, его перу уже принадлежало несколько стихотворений. Чтение Верлена и Малларме, дружба с Пьером Луи и Жидом, посещение символистских обществ (на улице де Ром он впервые появился в 1891 г.) определили его призвание. Но только в 1920 г. он решился опубликовать «Альбом старых стихов», куда вошли его символистские стихотворения, разбросанные по различным периодическим изданиям, таким, к примеру, как «Конк», журнал Пьера Луи. Мифологическая образность (Венера, Орфей, Елена, Нарцисс), исторические персонажи (Цезарь, Семирамида) сочетаются здесь с жанровыми сценами («Пряха», «В спящем лесу»), живописными образами («Вальвены», «Лето»), сентиментальными воспоминаниями.

Дружеская роща

Дорогою о чистых и прекрасных

Предметах размышляли мы, пока

Бок о бок двигались, в руке рука,

Безмолвствуя… среди цветов неясных

Мы шли, боясь нарушить тишину,

Обручники, в ночи зеленой прерий

И разделяли этот плод феерий

Безумцам дружественную луну.

Затем во власть отдавшись запустенью,

Мы умерли, окутанные тенью

Приветной рощи, ото всех вдали,

И в горнем свете, за последней гранью,

Друг друга плача снова обрели,

Отличный мой товварищ по молчанью.

(Пер. Б. Лившица)

В «Альбом» включен прозаический отрывок «Любитель поэзии», датируемый 1906 г., в котором Валери подвергает анализу «суть своей мысли», вопрошает себя о языке, размышляет о том, как создаются стихи. Затем наступило время переоценки ценностей. В Генуе в 1892 г. он сворачивает с того пути, который, казалось, сам себе наметил. Пережив глубокий эмоциональный кризис, испытав скрытое разочарование в литературной деятельности, переставшей отвечать его духовным запросам, он по примеру Малларме отказывается от поэзии. С этих пор сумбурности чувств литературного творчества он решительно противопоставляет строгость интеллектуальной деятельности. «Развитие моей интеллектуальной жизни, — объяснит он позднее, — с 1892 г. было связано с поиском моего собственного стиля мысли». Об этом свидетельствуют его «Тетради», регулярно заполняемые по утрам. Чиновник в военном министерстве, потом личный секретарь директора агентства Гавас, Валери разрабатывает свою новую тему в прозаических произведениях: «Введение в систему Леонардо да Винчи» (1895), «Вечер с господином Тестом» (1896); их задача — «Детальный обзор интеллектуальной жизни». Тем временем он продолжает посещать поэтов и музыкантов. По настоянию Андре Жида и Гастона Галлимара в 1912 г. он согласился вернуться к работе над своими стихами. После обработки ранних сочинений в 1913–1917 гг. Валери трудился над большой поэмой «Юная Парка», в которой дан сложный символ сознания, намеренно противящегося опасному как соблазну самосохранения, так и «открытию мира чувств». Книга стихов «Очарования» (1922) — еще один пример строгих упражнений; стихи — «порождения их формы»: вдохновлены ритмически («Морское кладбище»), образно («Пифия»); посредством поэзии разум приобщается «к одновременно поступательному развитию синтаксиса, мелодии и идеи».

По свидетельству Шарля Дю Боса, Валери не переносил, когда в нем видели прежде всего поэта. «Юная Парка», «Очарования» — не были ли они лишь новым способом по исследованию возможностей человеческого сознания? Это исследование, надо полагать, продолжено в обширном критическом наследии (пятитомное «Разное», 1924–1944), которое связано с обсуждением самых разных вопросов, в том числе и вопроса о символизме. Эссе, озаглавленное «Существование символизма», начинается, в духе Валери, с вопроса о генезисе этого явления: «Мы на пути к созданию символизма, так же как уже создали его интеллектуальный феномен, быть может, и несколько бесплотный, но вместе с тем открытый для разных прочтений. Каждый мог задумать свое определение символизма и свободно воплотить его». Однако нечто реальное все же возникло — пусть не школа, не доктрина. Реальным было отрицание: символистов «объединила решимость отказаться от преклонения перед стихотворным размером. Позабыв о нем, они могли заняться своими экспериментами. Героическая личность поэзии и поэтики — эти слова как нельзя лучше характеризуют Валери. Подобно своим учителям, Эдгару По и Малларме (которому с большим изяществом воздаст должное в сократическом диалоге «Эвпалин, или Архитектор», 1923), Валери попытался обосновать «идею о тождестве мыслительной и творческой деятельности». Отметим, правда, что концовки «Юной Парки» и «Морского кладбища» говорят об отсутствии равновесия между чисто умственными построениями и смутными витальными силами.

Поднялся ветер!.. Жизнь зовет упорно!

Уже листает книгу вихрь задорный,

На скалы вол взбегает веселей!

Листы, летите в этот блеск лазурный!

В атаку, волны! Захлестните бурно

Спокойный кров — кормушку стакселей!

(Пер. Б. Лившица)

Знаменитый, избранный в Академию в 1925 г., назначенный преподавателем поэтики в Коллеж де Франс в 1937-м, Валери все больше и больше отдалялся от поэтического творчества. Как он отметил незадолго до смерти в 1943 г., его постоянной творческой задачей в конечном счете стало «достижение как можно более отчетливого представления о структуре своей мысли, а также сохранение и поддержание максимальной свободы от тех иллюзий и «паразитов», которые неизбежно навязываются нам человеческой речью».

A. Thibaudet: Paul Val?ry, Paris 1923 — F. Lef?vre: Entretiens avec Paul Val?ry, Paris 1926 — F. Porch?: Paul Val?ry et la po?sie pure, Paris 1926 — P. Souday: Paul Val?ry, Paris 1927 — F. Rauhut: Paul Val?ry, Geist u. Mythos, Monaco 1930 — V. Larbaud: Paul Val?ry, Paris 1931 — A. Maurois: Introduction ? la m?thode de Paul Val?ry, Paris 1933 — E. Noulet: Paul Val?ry, Paris 1937 — J. Pommier: Paul Val?ry et la cr?ation litt?raire, Paris 1946 — A. Gide: Paul Val?ry, Paris 1947 — J. P. Monod: Regard sur Paul Val?ry, Lausanne 1948 — G. Buck: Das Denken Paul Val?rys, Heidelberg, 1950 — P. O. Walzer: La po?sie de Val?ry, Gen?ve 1953 — G. Lanfranchi: Paul Val?ry et I’experience du moi pur, Lausanne 1958 — A. E. Mackay: The Universal Self, Toronto 1961 — J. Hytier: La po?tique de Paul Val?ry, 1970.

BEPЛEH Поль (Мец, 1844 — Париж, 1896) — французский поэт.

Э. КАРЬЕР. Портрет П. Варлена. 1890

В наши дни объект всеобщего восхищения и самый читаемый из великих поэтов той эпохи, которую называют «символистской». Но был ли он символистом? Валери точно заметил, что «его поэзия не нацелена на обретение некоего самодостаточного постороннего мира, который в сравнении с нашей жизнью более чист и целен, но вбирает в себя все разнообразие души как таковой». Верлен — поэт глубоко личных чувств, «изысканного пейзажа души», который является внутренним содержанием «песни, где точность с зыбкостью слиты» (пер. В. Брюсова) («Искусство поэзии» из книги стихов «Когда-то и недавно»).

Для своих современников Верлен был прежде всего человеком с небольшой бородкой, неподвижным взглядом, тяжелым крутым лбом и нетвердой походкой, будто «идущей на поводу у нутряной силы его существа». Он родился в Меце и свое детство, проведенное в старом уединенном доме, считал «веселым». После отставки отца с военной службы семья обосновалась в Париже: для Поля это время бессмысленного и ненужного ученичества; он живет в пансионе, где заявили о себе столь необходимые для будущего поэта «юношеская чувственность» и сосредоточенность на своих переживаниях. Верлен — один из авторов первого выпуска «Современного Парнаса»; если бы не это обстоятельство, то заурядный клерк из Отель де Виль никогда бы не был соблазнен вышедшей из буржуазной среды маленькой шестнадцатилетней Матильдой Моте, утверждавшей, что в нее влюблены многие поэты, и не женился бы на ней. Воплощение «мечты о своем доме» из «Сатурнических стихотворений» и счастье, слишком упоенно воспетое в «Доброй песне» (1870), оказались весьма непрочными. Встреча с Рембо в сентябре 1871 г. довершает то, что начали война, осада Парижа, Коммуна, посещение богемы и винных погребков, где торгуют абсентом. Получил известность отъезд поэтов, их попытка «жизни вдвоем», недоразумение, на котором она строилась, их ссора в Брюсселе в июле 1873 г.

Заключенный почти на два года в тюрьму сначала в Брюсселе, а потом в Монсе, Верлен чувствует, что все колеблется в нем самом и вокруг него. Сонет «Мудрость» очень тонко передает это состояние головокружения, при котором поэта все же не оставляет надежда когда-нибудь обрести в жизни что-то прочное:

Надежда светится соломинкой в закуте.

Чем напугал тебя хмельной от солнца шмель?

Для пыльного луча всегда найдется щель.

О чем печалишься, душа на перепутье?

Не вешай голову. В запасе ни ломтя,

Но вот кувшин воды. Глотни. Вздремни с дороги.

Я убаюкаю дремотные тревоги —

И ты откликнешься, как сонное дитя.

Бьет полдень. Только бы оставили в покое!

Как гулки женские шаги для сироты,

Как долго слышат их безродные изгои!

Бьет полдень: Полит пол — и меньше духоты.

Надежда светится осколком под ногою.

О, помянут ли нас осенние цветы!

(Пер. А. Гелескула)

После посещения тюремного священника и чересчур восторженно пережитого им обращения к вере он поверил, что католицизм укрепит его. Но в этом возвращении к вере, без сомнения, было больше грезы, чем действительности. Выйдя из тюрьмы, Верлен некоторое время пытается вести правильную и размеренную жизнь — жизнь земледельца на севере Франции, преподавателя в Англии — в Стикни и Борнмауте, «жемчужный воздух и блекло-золотое море» которого он превосходно описал в январском стихотворении 1877 г., включенном в сборник «Любовь» (1888). Но он снова принимается пить, теряет своего протеже и бывшего ученика, Люсьена Летинуа, умершего в 1883 г. от брюшного тифа, и вскоре снова увязает. Он вновь купил маленькую ферму на Севере, но уже для того, чтобы скрыть там свое пьянство, однако «неприятие стадом его провинностей» заставило Верлена вернуться в Париж. Его арестовывают и заключают в тюрьму за избиение матери; больной, без единого су, он скитается из больницы в больницу, из трущобы в трущобу, проживая то у Филомены Боден, то у Эжени Кранц, женщин весьма сомнительной репутации, — двух «Эвменид», которые по очереди исполняют свою роль.

Между тем гений этого почти бродяги признан поэтами нового поколения. Именно Верлен увидел в них «проклятых поэтов» (первое издание одноименной книги посвящено Тристану Корбьеру, Артюру Рембо, Стефану Малларме; второе — Марселине Деборд-Вальмор, Вилье де Лиль-Адану и «бедному Лелиану», т. е. самому себе), для творчества которых свойственна «чистая, четкая линия (…), столь хорошо очерчивающая в материальной структуре неясный идеал». Верлен отдает должное «декадентству» — «литературе, расцветшей во времена декаданса не для того, чтобы шагать в ногу со своей эпохой, но, скорее, «наоборот», действовать против нее, действовать посредством всего самого изящного, возвышенного, утонченного». Может возникнуть впечатление, что он движется в сторону символизма, когда приветствует одну из книг Рене Гиля как «попытку искусства в высшей степени привлекательного и уже давно ожидавшегося».

У него выпрашивают предисловия, его заставляют читать лекции, но Верлен остается независимым, презирающим ярлыки, школы, теории. Вьеле-Гриффен, попросив его в 1887 г. изложить свои принципы поэтического искусства, утверждал, что смог добиться от него лишь следующего обобщения: «Всякая поэзия хороша. И не важно, каково ее происхождение и способ создания — классический, романтический, декадентский, символический, основанный на ассонансах или еще на чем-либо. Выражение неясного, которое то бросает меня в дрожь, то приводит в трепет, — того неясного (…) чей источник мне совсем неведом — вот все, чем я располагаю» (письмо к Анри де Ренье, датированное августом 1887 г.).

Итак, не будем ожидать от Верлена ничего, кроме разнообразия — творчества, хотя и неровного, но все же при всех его исканиях более последовательного, чем можно было ожидать. «Галантные празднества» (1869) погружают нас в двусмысленную атмосферу лунного света, в бликах которого все иллюзорно, а душевную простоту нельзя отличить от ее имитации. Книга стихов «Песни без слов» (1874) — бесспорно, самое лучшее произведение Верлена, созданное в период дружбы с Рембо — с непревзойденным искусством исследует невыразимое. Это хорошо показал Жан-Пьер Ришар: чтобы преодолеть опасность псевдопоэтического восприятия себя и мира, поэт ищет диссонансов, пытается соединить «зыбкое» с «точным». Цикл «Забытые ариетты» — выразительный пример верленовской тоски, впадая в которую поэт разрушает себя настолько, что личное в нем уступает место безличному:

Сердце исходит слезами,

Словно холодная туча…

Сковано тяжкими снами,

Сердце исходит слезами…

(Пер. И. Анненского)

Сборник «Мудрость» (1881) предлагает новую манеру, и поэтическое обретение веры в этой книге, возможно, более примечательно, чем обращение религиозное. Верлен теперь отказывается от нейтралитета, при котором происходит утрата «я», и пытается «собрать воедино в согласии с здравым смыслом и себя, и все вокруг». Отсюда и воспоминания о «скромном достатке от скучной и несложной работы», «больших городах», небосводе над крышей, северном ветре, который «бьется… в зарослях», череде изгородей или о деревянных лошадках. В книге стихов «Параллельно» (1889) он доходит даже до пародирования своей собственной манеры прошлых лет:

Он романсами без слов пленен,

Чей нескладный свеж и нежен лад, —

Дух мой, блеклый и больной на взгляд.

О, их трепет, лепет их и звон!

(Пер. Б. Лившица)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Заключение

Заключение «Нельзя объять необъятное»,— говаривал еще Козьма Прутков. Но мы с вами все-таки попробовали это сделать. О многом рассказано в этой книге. И все-таки еще больше осталось за ее бортом. Так что же сказать напоследок?Авиация и воздухоплавание продолжают

Заключение

Заключение Современные биотехнологические исследования направлены на изучение углеводов. Раньше эти соединения рассматривались исключительно как энергетические резервуары клеточного организма, но в настоящее время произошла переоценка роли углеводов во

Заключение

Заключение Уважаемый читатель! Вы открыли последнюю страницу книги о заболевании, которое считается достаточно серьезным и распространенным, – о гипертонической болезни. Хочется надеяться, что знакомство с книгой помогло вам сориентироваться в

Заключение

Заключение В настоящее время ведутся работы над новыми практическими методиками применения иппликаторов. Так, некоторые врачи успешно применяют игольчатый массаж в комплексной терапии для лечения повышенного и пониженного артериального давления, обусловленного

Заключение

Заключение Ароматерапия является популярным и доступным методом лечения, который применим в домашних условиях. Перед выбором эфирного масла обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией, в которой указаны действие, побочные эффекты, противопоказания. Начинайте

Заключение

Заключение Мы с вами подошли к самому главному, ради чего я писала эту книгу, – к созданию собственной системы оздоровления, от качества которой зависит благополучие больного. Почему у каждого страждущего должна непременно быть собственная система оздоровления? Ведь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Перед лицом удручающих свидетельств непрекращающегося применения пыток во всем мире и учитывая тот факт, что мотивы и методы палачей не претерпели существенных изменений за прошедшие столетия, чрезвычайно сложно смотреть в будущее с оптимизмом, поскольку

Заключение

Заключение Каждая женщина, заботясь о своей красоте, уделяет внимание телу. Регулярный уход поможет сохранить тело упругим и подтянутым и избежать раннего одрябления мягких тканей. Если женщина уже не юна и возрастные изменения дают о себе знать, то аппаратная

Заключение

Заключение Выяснив, какое верование или убеждение мешает тебе быть тем, кем ты хочешь, ты можешь теперь изменить или заменить его. Для этого ты вначале должен дать себе право на это верование или убеждение, то есть войти в контакт со своим внутренним ребенком, который

Заключение

Заключение – Очень милые стишки, – сказала Алиса задумчиво, – но понять их не так-то легко. Наводят на всякие мысли – хоть я и не знаю, на какие… Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье В заключение данной книги авторы хотели бы поблагодарить своих читателей за внимание к их

Заключение…

Заключение… В предлагаемой вам книге мы рассмотрели основные сложные моменты, с которыми вы можете столкнуться на нелегком пути организации бизнеса. Значит ли это, что другие трудности не омрачат вашу жизнь? К сожалению, нет.Практика бизнеса настолько многогранна,