ЮРИЙ ПИМЕНОВ

ЮРИЙ ПИМЕНОВ

Он испсяьзует свои знания

людей и мест, оценку самого

себя, свою любовь и ненависть,

свои самые сокровенные мысли,

свои мимолетные фантазии для

того, чтобы собрать их воедино

в обшую картину жизни.

Сомерсет Моэм

Запах дождя и горячего асфальта. Аромат фиалок и душное дыхание солярки.

Снежная поземка на затемненной улице. Свежесть цветущего сада…

Тишина и томление весны. Угар и грохот московского лета.

Радость зимнего вечера, синего, синего, манящего теплыми огнями окон. Прелесть осеннего утра, убранного каплями росы.

Шелест новых платьев. Цокот каблучков по доскам, перекинутым через лужи…

Первые звуки оркестра. Шепот притихшего зала. Пение ветра в лесах новостроек и смех девушек — штукатуров и маляров…

Вздох актрисы и колдовской свет рампы… Звонок телефона, обещающий разлуку…

Весь этот поток звуков, запахов, красок охватывает вас, когда вы входите в мир сложный и простой, полный поэзии и будничности, радостей и печали.

Мир трепетного ощущения необыкновенности обыкновенной жизни, дарящей нам ежеминутно, каждодневно все новые открытия, — мир творчества художника Юрия Пименова.

Юрий Иванович создал большую сюиту «Новые кварталы». В этой серии небольших по размеру полотен, что уже нонсенс, по-пименовски сокровенно и правдиво отражены стройки окраин Москвы. Порою поспешной, стандартной, безликой. Бездорожье, грязь около новых домов. Будни, такие, какими они были…

«Юность. Мечтатель». Хрупкий и бледный паренек застыл среди рощи березок. Скорее, нет, рощу вырубили. Это остаток рощи. Юноша обнял белые стволы молодых побегов деревьев и завороженно смотрит куда-то вдаль. Позади него — огромный пустырь, изрезанный проселочными дорогами и тропками. Еще дальше на фоне, как мираж, корпуса нового района. Дома еще уныло однотипны. Это башни, сменившие еще более грустные пятиэтажки. В них живут семьи москвичей…

… Думается, что Пименов, рисуя этого юношу, где-то вспоминал себя, свою молодость. Свои грезы.

«Дороги к автобусам». Зима, стужа. По длиннющим тропинкам, по сугробам бредут сотни обитателей зданий, плотно вставших на краю снежного большого поля… Репортаж. Всего лишь жанровая картинка. А как много в ней сказано!

Есть какая-то особая, пименовская черта светло, романтически ощущать мир. Он увидел сюжет с высоты полета птицы. Потому так чутко отражен колорит зимнего дня, масштаб муравьиного людского движения. Мы не видим лиц, спешащих к автобусу или идущих домой, но слышим ритм времени… Озабоченный, трудовой.

Пока тротуары не расчищены, их просто нет. Автобусы чертовски далеко. Но живописец не драматизирует ситуацию. Погожая погода. Тишина. Снег. Бредут, бредут москвичи навстречу заботам, радостям, печалям и счастью…

Еще одна немаловажная подробность. Пименов упрямо писал «не как все». Он работал маленькие холсты, повторяю — маленькие холсты.

Юрий Иванович признавал человеческую, а не казенную, конъюнктурную заданность искусства. Его шпыняли, творили препоны, было трудно. А он был далек от мажорных, трескучих огромных панно-картин, неких реляций о небесной благодати и безудержном ликовании жителей этого мнимого рая, каком-то немыслимом бестеневом восторге. Надуманном и фальшивом.

На его картинах были и гордые крановщицы, и веселые девушки-маляры, но это были люди, а не схемы, трафареты, выработанные где-то в мудрых канцеляриях от культуры.

Евгений Кибрик изобразил Пименова. Он похож. Но в жизни это не был столь однозначно гордый и улыбчивый человек. Я помню его более вдумчивым и, если позволено так сказать, веселым, но меланхоличным художником. Он любил эти стихи Бориса Пастернака:

Юность. Мечтатель.

Поэзия, я буду клясться

Тобою, и кончу, прохрипев:

«Ты не осанка сладкогласца,

Ты — лето с местом

в третьем классе,

Ты — пригород, а не припев.

Юрий Пименов любил Москву, ее новь, ее людей.

Живописец это свое чувство щедро отдает зрителю. Мастер открывает нам мир, к которому мы привыкли.

Ведь каждодневно мы ходим, ездим в метро, на автобусах, на автомашинах и зрим рядом этот интересный, увлекательный, чудесный мир.

Но, в отличие от детей, не устающих удивляться, многих из нас, закрученных текучкой, давно уже покинула радость удивления, радость новых открытий. В сутолоке занятости, в круговерти будней нам стал казаться привычным, примелькался этот вечно меняющийся, трепетный, прекрасный мир природы…

Мы часто говорим: утро, день или ночь… Но всегда ли мы замечаем, сколько бессчетных перемен таят в себе нюансы переходов из одного состояния дня в другое, сколько изумительных сочетаний открывается нашему глазу в острых силуэтах деревьев, домов, архитектурных ансамблей, словно вписанных в воздушную панораму движущихся облаков, феерического света восходов и закатов?

Всегда ли мы видим прелесть пейзажа современного большого города?

Ведь сколько жизненных коллизий открывает нам эта вечная драматургия обыденности.

Город…

Великий волшебник и режиссер.

Он показывает нам ежеминутно тысячи никогда не повторяющихся мизансцен, живых, полных движения человеческой души, отражающих все оттенки характеров и положений, от лирической взволнованности юности до суровой уравновешенности старости.

Надо только видеть! А это нелегко…

Ибо наблюдатель, поэт и художник, живущий в каждом из нас, пока мы бываем детьми, потом, с годами, с превеликим тщанием изгоняется нами самими.

Тропинки к автобусам.

И мы в большинстве своем становимся мудрыми скептиками и резонерами, которым не до цветов или закатов… Словом, как это ни грустно, такова логика жизни…

Большие художники и поэты помогают нам как бы вновь обрести это чувство, это состояние юной лирической взбудораженное™. Они заставляют нас властью своего искусства понимать всю огромную значимость слов — непреходящее в преходящем.

Учат нас замечать и любить прекрасное, столь обильно заключенное в мире, окружающем нас.

Полотна Пименова, полотна-новеллы, таят в себе свежесть неуставшей души художника, тонкость и в то же время широту обобщений. Его холсты помогают нам понимать поэзию прозы.

Глубокая интимность пименовских картин — в их истинной несочиненности, в несомненной их жизненности. Мастеру глубоко чужда литературщина в живописи, подменяющая порою художественность пластического выражения.

Метафоричность языка Пименова — это цепь открытий дайной в полвека.

«Каждый день нас охватывает поток жизни, — говорил Пименов, — порой он накрывает нас целиком энергией больших событий действительности, порою только задевает тихим краем, мокрой от дождя веткой, розовым облаком в вышине. Все, что встречается задень, огромно и поразительно разнообразно…

Душа искусства — тонкая душа, и чем сложнее и умнее будет становиться человек, тем богаче и умнее будет становиться его искусство.

Искусство — дело интеллигентное, оно требует не умения ремесленника, а особого, сложного строя души…»

Станковая, реалистическая живопись Пименова предельно проста. Рисунок, цвет, композиция ясны. Но это сложная простота.

Простота в искусстве…

Мне вспоминается один любопытный и поучительный диалог, записанный еще в прошлом веке.

Однажды американская художница Мэри Кассет сказала великому французскому живописцу Ренуару:

— Одно обстоятельство против вас. Ваша техника слишком проста. Публика этого не любит…

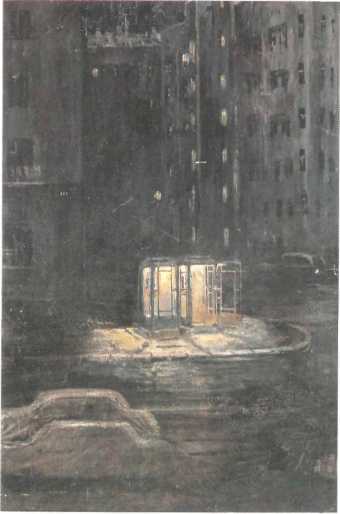

Ночные телефоны.

— Ничего, — весело ответил Ренуар, — сложные теории можно придумать позже.

Этот разговор, состоявшийся почти сто лет назад, звучит очень современно, потому что и сегодня мы порою принимаем излишне усложненную, а порою огрубленную форму как выражение сложности и современного сгиля-в живописи. Думается, что это не так.

НАЧАЛО ПУТИ

Замоскворечье.

Ордынка. Звонкий булыжник. Радужно яркие дуги ломовиков. Деревянные флигели.

Голуби в весеннем небе, грачиный грай, скрип телег. Вечерний благовест. Герань в окнах…

Быт неспешный. Кружевные занавески. Узорные наличники старых домов. Шумная карусель престольных праздников.

Буйство масленицы. Голубые сугробы рождества. Визг полозьев лихачей. Снег, снег, снег.

Розовые лица девушек… Кустодиевская матушка Москва. Кряжистые лабазы. Приземистые чайные с шустрыми половыми. Размеренная поступь испокон заведенных обычаев, порядков, порою диких и страшных.

Благочинье и чистоган. Богатство и нищета…

Русь… Убогая и обильная… Малиновый перезвон колоколов. Грандиозная мишура и сусальная позолота империи. Суровая, жестокая быль рабочих окраин. Рогожская и Пресня…

Канун первой революции.

Таков был сложный, сложный, сложный мир, когда в 1903 году в дождливый ноябрьский день родился Юрий, сын Иванов, Пименов. Москвич… маленькая квартирка. Низкие потолки. Мебель в старинной обивке. Старые часы с боем. Неизменный сверчок. Дремотная тишина.

Юра Пименов, как и все мальчишки, играл в разбойников, ходил в школу, приносил домой «неуды», словом, рос, как и все его сверстники с Ордынки, Якиманки.

Может быть, только чаще, чем другие малыши, он ходил к Москве-реке, бродил по Бабьему городку и Каменному мосту, глядел, как плыли в синей воде белые облака, как горели золотые купола соборов Кремля.

Проливной дождь. Фрагмент.

Он любовался, как первый весенний ливень смывал жухлые краски зимы и как под лучами яростного майского солнца радостно пели и смеялись цвета просыпающейся природы.

Паренек любил бродить вечерами по кривым, узким переулкам Замоскворечья, когда косые теплые лучи зажигали горячие колера и старые особняки с узорными палисадниками и цветущими садиками казались таинственными дворцами, где жили не пузатые дяди и пышнотелые, дебелые тети из пьес Островского и лесковских рассказов, а неведомые прекрасные герои из прочитанных книжек.

В ту далекую пору ведь не было ни телевидения, ни радио. Кино только входило в моду. Поэтому все впечатления детства были удивительно первозданно свежи и непередаваемо натуральны.

Зато незабываем был тот зимний вечер, когда мальчика впервые повели в оперу.

Но об этом позже…

Отгремели духовые оркестры четырнадцатого года, когда мальчишки, не понимая трагической сути этого мажора, браво маршировали под пение медных труб…

Война пришла вскоре в Замоскворечье. В черных траурных платьях вдов и матерей. Она приковыляла по стертым плитам тротуаров на костылях. На папертях церквей появились калеки… Впервые мальчик увидел вблизи людское горе.

… Грянул Октябрь!

Там, за Москвою-рекою, у Кремля, на Красной площади, шли бои, слышна была пальба. Ребята бегали за грузовиками, набитыми до отказа рабочими и солдатами. Горели алые стяги, пунцовые банты. Мальчишки пели новые песни. Город расцвел кумачом лозунгов, плакатов.

Новый мир ворвался в тихий омут «ордынок».

Жизнь бурлила, кипела вокруг стен десятой московской гимназии, а ныне, после революции, двадцать шестой советской школы. Пименов не ладил с математикой, однако отлично рисовал.

Это, как, впрочем, не раз в истории искусства, не прошло незамеченным. Учитель рисования Алферов помог мальчику устроиться в Замоскворецкую школу рисования. Гипсы, натюрморты, натура. Это было начало. Начало… Истоки.

Зимний день.

Где и когда рождается в душе подростка тот магический кристалл, который позволяет ему noTqM, с годами, пройдя великий искус труда, видеть всю жизнь, мир по-своему?

Как и когда пробуждается в сердце будущего художника неутолимое желание рассказать людям о своей любви к прекрасному, добру, о своей неприязни, а, может, ненависти к злу и мраку?

Кто или что служит импульсом к тому, чтобы забросить все, забыть многое и отдаться до конца тяжкому, нелегкому служению искусству, где любого, даже самого талантливого, ждут всяческие тернии, заботы и тревоги, а порою падения?

Ведь, однажды ступив на путь творчества, трудно покинуть его, не сломав всю свою жизнь… Так ответственно и серьезно однажды увидеть по-своему мир и страстно захотеть поведать об этом людям в полотнах или стихах, музыке.

Детство… Запах июльского цветущего луга, напоенного солнцем. Удельное, где семья Пименовых снимала дачу. Пение птиц. Ленивый бег облаков. Деревня Верея. Река Македонка. Прозрачное кружево ветлы, тонкий серп молодого месяца… Поэзия русской природы раскрыла перед мальчиком горизонт видения мира.

Он понял тогда музыку пушкинских и некрасовских стихов, тургеневской прозы. В его душу закралось желание оставить на бумаге, на холсте приметы пейзажа, людей… И он рисовал.

Юный Пименов, житель Замоскворечья, естественно, не раз бывал в Третьяковке. Она была рядом… Но не будем подражать авторам, педалирующим выгодные для развития сюжета коллизии. Мальчик не проводил все свободные часы в галерее.

Он был озорной, живой паренек, и у него хватало разных неотложных и крайне важных мальчишеских дел.

Но одна из встреч в Третьяковской галерее оставила след на всю жизнь, запомнилась навсегда… Встреча с небольшим, скажем прямо, маленьким полотном, написанным русским мастером Саврасовым, — «Грачи прилетели».

Это было словно окошко в стене в светлый весенний мир. Юра был не только отчаянным шалуном, он был еще очень застенчив. И он тщательно скрывал слезы, наворачивавшиеся на глаза, когда он смотрел на саврасовский холст и слышал, да, слышал грачиный грай, журчание талого снега, пение ветра в голых ветвях берез.

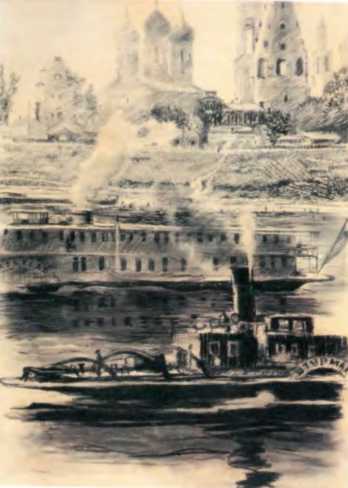

Старый город.

Мальчик всматривался в поверхность полотна, изучал манеру живописца, пытался понять магию саврасовского гения… Трудно иногда поверить в роль той или иной картины в судьбе художника, но можно сказать с уверенностью, что правда, интимность, душевность саврасовского письма глубоко запали в душу будущего мастера…

Потом он не раз копировал картины разных художников, копировал тщательно. Он очень любил пейзажные композиции Левитана, Сомова, Бенуа…

Пройдут годы, и он обретет новую привязанность, будет пропадать целые дни в Щукинском собрании, любуясь и изучая холсты Ренуара, Дега, Моне.

Правда, эта его любовь к импрессионистам ему позже дорого обойдется. Его не раз будут за это попрекать и «прорабатывать». Но это будет значительно позже… А пока паренек рисует, пишет, копирует и… мечтает.

И эти мечты привели семнадцатилетнего юношу к известному художнику Сергею Васильевичу Малютину с папкой своих этюдов, рисунков и копий. Живописец поглядел работы и взял его к себе в мастерскую. Так Юра Пименов поступил во Вхутемас. Это был тысяча девятьсот двадцатый год. Время гордое, ответственное, но нелегкое.

Двадцатые годы… Еще не отсверкали алые буревые сполохи рождения Советской России. Трудное, невероятно сложное становление нови.

Яростное сопротивление старого еще не сломлено. Все эти великие крайности и контрасты борьбы на фоне разрухи, голода, лишений и стали той могучей средой, которая напитала живыми соками молодое искусство Октября, поражающее нас и сегодня свежестью и поисками.

Итак, студент Вхутемаса Юрий Пименов ежедневно пешком отмеривал путь от Замоскворечья до Мясницких ворот. Этот путь давал бесценный материал наблюдений.

Раннее утро. Уныло стоят трамваи. Нет тока. Темно…

Москва пустынна. Улицы завалены снегом, сугробы. Голодно… Стены домов седые от инея.

Квартиры давно не топят. В ходу печки самых невероятных систем — буржуйки, колонки и прочие. Давно сломаны заборы. Доламывают пустые дома. Все идет в печку…

Афиша к кинофильму «Пышка»

Вывески с громкими фамилиями купцов напоминают о старом Замоскворечье. Золотые кренделя, подобно флюгерам, скрипят на ветру. А в булочной очередь за хлебом…

Трудные годы. Огромным златоголовым сторожем старого высится над Москвой храм Спасителя.

Много, много написано о Вхутемасе, о его норовистом, замечательном студенчестве, о незабываемых годах становления нашего искусства.

Пименов сам рассказывал о той поре.

— Первые годы Вхутемаса. Первая встреча на первом курсе с Андреем Гончаровым, с которым мы сразу поругались, а потом всю жизнь дружили, правда, всегда продолжая спорить.

В эти молодые годы нам не давали авансов под живопись — и вообще нам за живопись не платили. Мы зарабатывали на нее и работой в газете, в журнале, и деланием вывесок, и исполнением декораций.

Никогда не уйдут из памяти ночи, когда мы с Андреем Гончаровым работали в его большой квартире в старом доме на Мясницкой. В этой же комнате два его младших брата спали по своим кроватям, а мы за большим круглым столом делали в ночь по десятку иллюстраций.

Надо сказать, это были модные теперь коллажи, этакая смесь из фотомонтажа и рисования.

И так мы, два парня, не мудрствуя лукаво, клеили и рисовали до утра… А утром за окном появлялись первые прохожие, начиналась городская жизнь…

Но вернемся во Вхутемас. Эго были горячие денечки. Студенты Вхутемаса шумели в аудитории Политехнического музея на чтении стихов, поддерживая Маяковского и Асеева.

Шумели на спектаклях Мейерхольда… Но не только шумели. Мы познавали мастерство.

Я учился у Малютина, Шемякина, Фалилеева и очень благодарен им.

Но большее вхутемасовское время я проучился у Фаворского и, может быть, без права хочу считать себя его учеником… Владимир Андреевич Фаворский был огромный и необычайно светлый человек. Ему присущи высокое благородство, художественность, подлинная человечность.

Первая выставка.

Как она порою много значит для судьбы художника! На Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства среди другой вхутемасовскои молодежи была представлена группа живописцев с немудреным названием «Группа трех»…

Задумчивая девушка.

Трое.

И ведь надо было случиться, что судьба свела вместе на самом первом старте трех наших замечательных мастеров — Александра Дейнеку, Андрея Гончарова и Юрия Пименова, создавших целую главу в становлении нового нашего искусства.

— Саша Дейнека… — вспоминал Пименов. — Нас в ту пору связывала большая дружба, и ведь это было не мудрено. Когда мы смотрим ранние, первые картины Дейнеки, молодость нашего государства и молодость нашего поколения стоят перед глазами.

Страна начинала строить свою тяжелую промышленность, горячий воздух деятельности был душой той молодой эпохи.

И такой же молодой художник Дейнека с увлечением рисовал прозрачные конструкции новых цехов, шлак и шпалы у строящейся железнодорожной ветки, крепких мужиков и баб с многочисленных строек первых пятилеток…

Помню небольшую комнатку в Лиховом переулке, где жил Саша Дейнека. Где вместо мольберта стоял чемодан. И на чемодане или на диване он писал свои, в общем, лучшие картины, в которых бурлила, кипела новая жизнь…

Здесь же, в Лиховом, мы вместе с ним делали эскизы костюмов и декораций к гладковскому «Цементу», который поставила студия МХАТа. Правда, декорации с трудом вмещались на сцену, так как мы в то время не очень здорово рассчитывали габариты и размеры…

Незабываемые годы…

Дейнека и Пименов…

Это, как мне думается, тема отдельного большого исследования. Тема благодарная, ждущая, своего автора.

Ведь эти два художника, как, пожалуй, немногие в нашей живописи, сумели глубоко понять и отразить самое трудное — время, в котором мы жили. Каждый по-своему, каждый в присущей ему форме, колорите, композиции.

На первых порах они были рядом вместе с Гончаровым, Вильямсом и другими молодыми художниками, вошедшими в ОСТ — Общество художников-станковистов.

Даешь тяжелую индустрию!

Надо подчеркнуть — станковистов…

Ведь в двадцатые годы были буйные головы «новаторов», начисто отрицавшие всякую преемственность культуры и всякие традиции, в том числе и станковую живопись.

Вот строки из высказываний этих ниспровергателей:

«Мы не можем новый смысл запирать в катакомбы прошлых вещей. Мы не можем строить на обломках помпейских раскопок, будь они сто раз классичны, прекрасны и священны. Это принадлежит прошлой личности старого смысла… Образы прошлого, давно угасшие скорлупы существа, идущего к своей целостности. Мы не можем даже их популяризировать, ибо все их сокровенное находится уже в ответах современного смысла и вопроса».

Довольно туманно, но, впрочем, ясно. Образы прошлого, гиганты Рафаэль, Рембрандт — «угасшие скорлупы»…

Казалось, куда идти? Но потратим несколько мгновений и прочтем еще один текст:

«Первыми признаками перехода на эту новую плоскость были в самых сейчас свободных искусствах — в живописи и в музыке — сдвиг и преломление реальной формы. И оба эти искусства стоят на ясной и неуклонной дороге к окончательному переходу с плоскости материальной на плоскость отвлеченную, так сказать, с плоскости логики на плоскость алогики. Лучше с завязанными глазами бросить палитрой в холст, бить кулаками или топором по глине или мрамору, сесть на клавиатуру, чем слепо и бездушно быть рабом изношенного трафарета».

Подобная «философия» едва ли требует комментариев.

О ней можно было бы и не вспоминать, если бы наше молодое искусство не подвергалось весьма яростным атакам подобных пророков.

Эти энергичные пропагандисты уродства были порою весьма влиятельны и занимали ключевые позиции на изофронте тех дней. И надо было сказать слово самому Владимиру Ильичу Ленину, чтобы поправить вконец заблудившихся деятелей новой «пролетарской культуры». Навсегда в памяти останется мысль Ленина:

«Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного… только на том основании, что оно «старо»?»

Предельно ясная логика, положение, казалось, не требующее доказательств. Но, чтобы понять и осмыслить даже непреложную истину, необходимо было время.

Солдаты переходят на сторону революции.

Творческий путь Юрия Пименова тоже был не прост и не однозначен. Искусство молодого художника развивалось, росло, претерпевало ряд изменений.

Первые картины Пименова, яркие, острые, сразу заставили о себе говорить. Но самого живописца потом не устраивала открытая, порою несколько схематическая заданность полотен, присущая ОСТу. Его тревожило несовершенство пластики, некоторая холодность, рациональность собственных ранних работ.

Пименов переживает суровую переоценку своих молодых увлечений. Он вспоминает сам:

«Ходлер на первых порах был моим божеством, которое я позже возненавидел…»

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Процесс переосмысливания был нелегок и порою мучителен. Вот что рассказывал сам художник об этой поре:

— 1932 — 1933 годы… Это было мое трудное время.

У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды: одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена.

Моя депрессия затянулась, — я совсем перестал работать и для себя, мы жили в это время очень одиноко, друзья моих совсем молодых лет отошли от меня, они даже перестали мне и звонить, — я понимал их, — они были молоды, в расцвете жизненного азарта, в обаянии первых настоящих профессиональных успехов, в водовороте в общем веселой жизни, — и мои внешне минорные настроения были им не по душе.

Я говорю «внешне», потому что состояние мое тогда было сложнее такого простого определения.

Говоря словами Диккенса, «это было худшее из времен, это было лучшее из времен, это были годы отчаяния, это были годы надежды».

Стараясь выйти из своего трудного состояния, слушаясь советов врачей и некоторых новых друзей, которых я приобрел, — а смысл их советов был в том, чтобы быть в жизни и пробовать подходить к работе, я начал бродить, уезжая на пригородных поездах подальше от Москвы…

Возвращение Персефоны.

Я уезжал на целый день, очень далеко, ложился в густую траву, полную своих шорохов, своей жизни. В воздухе жужжали пчелы, высоко в небе стояли белые июльские облака. Я открывал прекрасные для себя маленькие речки с узкими деревянными мостами, с мостками для стирки белья — речки, к которым подходили совсем небольшие деревни, где старые ивы опускались к воде и где на берегах с криками купались загорелые, коричневые ребята и розовые, молодые бабы.

Я возвращался вечерами поздно. Мне навстречу шли люди с поездов, они были утомлены своими днями и спешили в свои дома, где, вероятно, их ждали семьи, холодное молоко из погреба, горячая картошка с плиты.

Я жил тогда с острым ощущением счастья, открывающегося мне теплого, живого мира, который вытеснял постепенно и подавленность состояния и те умозрительные, придуманные схемы, которыми я пользовался раньше как художник. И у меня поднималось желание работать, желание писать и писать прямо с натуры, с живой натуры, которая так богато, тонко и прекрасно существовала вокруг.

Слушая этот рассказ Юрия Ивановича, я невольно вспоминал его же рассказы об Удельном, реке Македонке, о его первом знакомстве с русской природой. И снова природа, натура открывала, как и некогда совсем юному Пименову, новые горизонты для познавания мира и живописи!

Вспоминаются мудрые слова Ренуара:

«Мы родимся, не зная ничего. В нас лишь множество возможностей. Однако открыть их — нелегкое дело! Мне понадобилось двадцать лет, чтобы открыть живопись. Пришлось двадцать лет наблюдать натуру и главное — посещать Лувр…»

Тридцатые годы… Москва. Центр столицы в лесах. На месте двухэтажных домишек Охотного ряда кипит стройка… Москву-реку не узнать — одевают в гранит берега. Возводят новые мосты… На утицах города чад, дым, угар… Кладут асфальт, заливают древнюю булыгу. Ломают «старое»… Снесли Сухаревскую башню, Страстной монастырь… Сгоряча порубили столетние липы на Садовом кольце…

Новая Москва.

Начали стройку метро… На улицах — веселые молодые ребята и девчата в касках, в комбинезонах, перепачканные рыжей глиной, — метростроевцы.

Расширяют улицы. Двигают дома… Город меняется на глазах.

1937 год… Москвич Юрий Пименов пишет холст, в котором раскрывает перед зрителем новый пейзаж столицы, — «Новая Москва»…

Летний день. Жара. В сизом мареве тают новые дома Охотного ряда…

Сегодня, когда двадцатиэтажных махин в Москве сотни, эти первые стройки тех лет кажутся, может быть, небольшими. Но в те далекие дни реконструкция Охотного ряда была символом московской нови.

Навеки сгинули лабазы и лавки и уступили место белым зданиям, вызывавшим чувство гордости у тогдашних москвичей.

«Новая Москва»…

Легко бежит машина по асфальту площади Свердлова.

Пестрый калейдоскоп людской толпы, верениц машин разворачивается перед глазами водителя — молодой женщины с короткой прической (как видите, моды через треть века вернулись на круги своя), в легком летнем платье.

Во всем полотне Пименова разлито чувство увлеченности жизнью. Оно в цветах гвоздики, пунцовой и белой, прикрепленных к раме ветрового стекла. В блеске асфальта и в трепете алых флажков на Колонном зале Дома союзов.

В бликах солнца, играющих на полированных кузовах автомобилей, и в пестрой мозаике толпы пешеходов…

Тайна очарования пименовского полотна — в движении, которое пронизывает каждый мазок в картине.

Правда, этот дробный импрессионистический мазок вызвал гнев у некоторых искусствоведов, считавших в ту пору художников типа Ренуара или Дега формалистами.

Но, думается, едва ли стоит ворошить эти ошибки критиков, которым свойственно порою заблуждаться, как, впрочем, всем смертным…

Итак, перед нами,Новая Москва» — картина, ставшая хрестоматийной, она экспонирована в Третьяковской галерее рядом с другими полотнами Пименова.

Кстати, работы Пименова в Третьяковке — рядом с работами Дейнеки, в одном и том же зале… Так через пятьдесят лет после первой выставки вновь эти два мастера экспонируются рядом, плечом к плечу…

Следы шин.

Жизнь Пименова-художника, ровесника нашего века, непроста. Немало испытаний предложила ему судьба. О годах Великой Отечественной войны художник рассказал:

— В памяти остался день, когда хлынул проливной дождь. Старая московская Ордынка, бесконечные толпы людей, танки, выходящие с Красной площади, с парада Победы, и слезы на лицах, смешанные с дождем…

И сразу из памяти возник сорок третий… Северо-Западный фронт. Разбитая станция Бологое… Прифронтовая дорога, уложенная для прохода машин бревнами. Уничтоженная станция Пола. Лунная ночь. Поезд под бомбежкой. Это все забыть нельзя. И наш сегодняшний день понимается глубже через наплыв обожженных фронтовых картин.

Юрий Пименов в дни войны написал полотна, в которых выразил тяжесть и тревогу московских будней той поры.

«Ночная улица»…

Метет поземка… 1942 год. Затемнение. Из морозного мрака холодными призраками выступают мертвые громады домов.

Ветер воет в немом просторе оледенелой улицы.

Щетина «ежей»…

Вьюга рвет брезент с грузовика, мчащегося во тьму… Шевелит пряди волос, концы платка у женщины, идущей по ночной Москве. Неверный синий свет озаряет суровое, словно застывшее лицо.

Кто она?

Куда идет в эту глухую пору?

Мы не знаем.

Знаем только, что ночные пропуска выдавали по работе. Эта женщина, наверное, идет со смены. В ее лице решимость. Заменить мужа, брата, победить.

Железный строй «ежей», сквозь который как бы проходит женщина, подчеркивает суровый ритм холста.

— Я помню, как в военное время, — говорил Пименов, — электричка вылетала с вокзала во время тревоги, как кругом выло, трещало, шумело, и какой поразительно тихой казалась природа, когда сойдешь с электрички.

Окрестности Москвы, вся придорожная земля вокруг были перекопаны под огороды… Потом, после войны, этот пейзаж был в переменах и в движении — то он был завален штабелями кирпича и бетонными трубами, то глядели уже готовые дома с пустой, утрамбованной землей вокруг, где были рассованы тоненькие саженцы молодых деревьев.

Ночная улица.

Потом между домами легли асфальтовые дороги…

Я знаю, что архитектура этих новых мест, мягко говоря, простовата и совсем далека от того, что носит название художественности, но я вырос в старом городе, который задыхался от тесноты общих квартир, от общих кухонь, где чад, жар и раздражение стояли в воздухе, поэтому я с добрым чувством смотрю на однообразные белые дома: они дали отдых многим людям, приблизили их к светлой, просторной жизни.

Есть мудрые слова, что человек должен в жизни посадить дерево, родить ребенка, построить дом или написать книгу.

Пименов написал сюиту «Новые кварталы».

Картины Пименова — это проникновенные рассказы о наших днях. Они плод неустанных наблюдений и труда. Знание натуры, изучение природы — непреложный закон искусства Пименова.

— Художник без натуры, без модели — бедный, обездоленный человек, нищий перед богатой витриной, у которого нет денег, чтобы купить, и, главное, нет рук, чтобы взять, — размышлял Юрий Иванович. — Все сделанное без натуры, не пропущенное через натуру, не увиденное в натуре, становится всегда суррогатом, неким вымороженным, обескровленным и пересушенным образом.

…Дождь. Любимый мотив пейзажей Пименова…

Ведь дождь сам по себе великий художник, превращающий самый банальный городской пейзаж в симфонию свежих, поющих согласно красок…

Капли дождя трепещут на лице куда-то бегущей девушки, они блестят на стеклах мчащихся автомобилей, сверкают на листьях деревьев, на букетах цветов в руках у промокших влюбленных… Дождь превращает уличный асфальт, витрины магазинов, окна домов в огромное зеркало, в гранях которого пляшут багровые, бирюзовые, фиолетовые влажные факелы реклам, зеленые, желтые, красные огни светофоров, то бледно-лиловый, то золотисто-желтый свет фонарей…

Нет, поистине дождь — колдун… Ведь это он способен мгновенно превращать современную улицу второй половины двадцатого века в некое подобие готической архаики.

Сажают картофель.

Взгляните на пейзаж Пименова «Ливень», и вас поразит стройная тектоника фигур, укутанных в плащи с капюшонами, чеканный строй бесчисленных остроугольных зонтов и, главное, тот удлиненный, стремящийся ввысь ритм форм и силуэтов, столь свойственный готике.

Но это нисколько не значит, что- художник не увидел сегодняшнего дня. Нет, он всего лишь необычайно остро фиксирует мир и с юношеской фантазией, свежестью заставляет воспринимать свои ощущения…

«Лирическое новоселье»…

Двое… Ночь. Тишина.

За черной пропастью окон — город. Огромный, бессонный.

В бескрайней ночной пустоте — огни. Глаза домов. Живые, трепетные, как судьбы людей…

Вздох. Невнятные слова. Поцелуй…

Горит яркий свет новоселья. Голая, пустынная квартира. Включены все лампочки, без люстр, без абажуров.

Они горят яростно, эти светильники начинающейся новой жизни. Их свет беспощаден. Он обнажает каждую щербинку на кафеле, каждую царапину на обоях, каждую раннюю морщинку — след забот.

В пустой, новой квартире — двое.

Друзья ушли… Кажется, далеко позади тревоги, ожидания. Позабыты глаза свидетелей и участников треволнений. Глаза порою равнодушные, а порою просто усталые…

Но не забудется никогда ломкий шорох листка ордера. Зеленый желанный глазок такси. Объятия друзей…

В ушах еще звучат слова:

«Да положите, черти, бумагу на пол, ведь сейчас все затопчете».

И другой — женский, мечтательный голос:

«Эх, кошку бы пустить сюда, да где ее взять, кошку-то?..»

Свалены в кучу чемоданы. Книги, книги, книги. Котелок — свидетель походов и летних работ… Мебели нет… Ни стола… ни стула… Мерно звучит капель в ванной. Новый кран отсчитывает время.

— Я люблю эти новые кварталы, — рассказывал Пименов.

— В их незаконченности, даже в их неполадках живет молодая душа новизны…

Новые города, районы и кварталы рождают свою особенную поэзию, особенный характер жизни. На новом месте начинают разворачивать землю, на строительных площадках появляется медленное и неуклонное движение огромных кранов…

Лирическое новоселье.

Сколько потом разной жизни придет в эти дома.

Пока же их жители знают и еще не подведенный газ, и не налаженное отопление, еще не открытые магазины, и еще не работающие лифты.

Но они не знают ночных бомбежек, не знают накрест заклеенных бумагой окон, замороженных комнат, обвалившихся от близких разрывов потолков — они не знают войны и страха…

«ТЕАТР — ЭТО ПРАЗДНИК»

Лира Пименова человечна.

Художник был доброжелателен. Его сердце и душа живописца не уставали удивляться. Он питал любовь к разработке сюит, любил музыку, особенно «Болеро» Равеля, ритм повторов и сложный мелодический строй этого композитора.

Но одной из самых больших, многолетних привязанностей, увлечений живописца был, безусловно, театр!

— Театр! Это праздник! — говорил Пименов. — Помню, как мальчишкой впервые попал в оперу.

Помню синие сугробы у белых колонн Большого театра. Оранжевый свет узорных фонарей. Скрип полозьев саней у парадной лестницы.

Снег московский, пушистый, ласковый. Огромные двери. Сверкающие, слепящие огни фойе.

Аромат духов. Неясный говор, приглушенный смех. Атмосфера ожидания чего-то необычного, волнующего.

Мое отражение в большом зеркале рядом с нарядными дамами, поправляющими свои прически, оглядывающими туалеты соседок.

Как замирало сердце, когда медленно гас свет в зале, мерцание золота и трепетное сияние люстр сливались с первыми звуками оркестра и поднимался занавес, эта волшебная стена, отделяющая тебя и других зрителей от таинственного мира сцены…

Я почти не знал таких людей, которые не были бы взволнованы атмосферой театра.

Эскиз афиши к балету «Жизель». Уланова.

Прошло почти сорок лет с той поры, когда в тридцать шестом году мы с женой переехали в дом на Масловку — он один стоял среди грязных улиц и старых деревянных домов, он был архитектурно достаточно нелеп, но нам он казался прекрасным.

У нас, как и у всех тогда, почти не было вещей, особенно мебели.

Квартиры к тому же были холодными, и в наших совершенно пустых комнатах горели электрические рефлекторы и стоял огромный макетный ящик, в котором мы делали макет «Любови Яровой» дгш переехавшего в Ростов театра Завадского.

Тогда уже театр окончательно околдовал меня.

Потом мне пришлось довольно много работать в качестве художника в разных театрах. Я узнал необыкновенный и не знакомый зрителю мир, так сказать, изнутри, он стал моим «производственным местом», я принимал посильное участие в работе, результатом которой является спектакль.

Мне это было очень интересно, я знакомился с тем, как живопись эскиза переходит в большой размер сцены, как свет освещает и меняет расписанный холст, как бутафорские материалы на сцене становятся драгоценными, а спектакль, собранный по частям из разных цехов, от разных мастеров, превращается в нечто единое и цельное.

Этот мир оказался необыкновенно увлекательным: душа зрелища как-то приблизилась и раскрылась, стали понятны механизмы многих тайн, но очарование осталось.

Оно только обернулось более теплой, интимной стороной.

Надо всячески беречь эту зрелищную колдовскую притягательность театра, выработанную вековым опытом…

Конечно, театральные декорации, построенные на иллюзии, на имитации реальности, не кажутся ни интересными, ни живыми. Но тот, увы, очень стандартный и обезличенный тип существующих сейчас в массе оформлений спектаклей представляется таким же бесперспективным.

А ведь есть у нас прекрасные традиции театральной декорации, традиции Головина, Кустодиева, костюмов Бакста, занавесей Сомова и более близких к нам — Вильямса, Шифрина.

И мне кажется, что сейчас сквозь однообразие скучных оформлений начинают опять появляться декорации, построенные на образной изобразительности…

Хотелось бы сказать несколько слов в защиту… занавеса. Театр сейчас почти отменил занавес, таинственную границу между сценой и зрительным залом, заменив ее темной пустотой сцены. С занавесами из театра уходят изобразительность и образность спектакля, его нарядность и часть его красоты, да и особенная дополнительная содержательность тоже.

«Любовь к трем апельсинам»

Какими великолепными явлениями были занавесы Врубеля, Сомова! Они и сейчас в эскизах смотрятся настоящими драгоценностями.

Я думаю, что отсутствие такого прекрасного и сильного средства в спектакле будет временным и театральный занавес во всей силе опять появится в театре…

С каждой новой работой в театре я вновь и вновь ощущал счастье прикосновения к этому вечному источнику радости.

— Есть еще одна, очень важная тонкость в моих отношениях с театром, — добавил Пименов, — ведь именно театр давал мне много работы в ту, теперь уже давнюю пору, когда моя живопись «не шла», когда меня прорабатывали за «импрессионистич-ность» и обвиняли в тысячах несуществующих формалистических грехов.

Тогда театр просто помогал мне жить.

Это был хлеб мой насущный, это была и моя любовь.

… Так родилась большая и прекрасная сюита Пименова «Таинственный мир зрелищ».

Вот всего лишь один из холстов в этой серии.

«Перед выходом на сцену»…

Актриса. Театральная уборная… Простые серые стены. Тройное зеркало отражает бледное лицо, высокую прическу, строгое черное платье…

Еще час назад были автобус, толкотня, обрывки разговоров. Улица. Дождь. Город. Где-то далеко дом, заботы, все то, что коротко называется буднями…

Еще минута — и перед актрисой встанет черная пропасть зрительного зала. Она шагнет из этой комнатки в волшебный мир сцены, мир, полный тайны, колдовства, счастья и трагедии, слез и смеха…

Пристально глядят глаза молодой женщины в большое зеркало. Руки покоятся на коленях. Маленькие, сильные руки…

О чем думает она… Мастеру удалось передать это сложное состояние сосредоточенности и перевоплощения.

То духовное напряжение, которого требует искусство. Чувство самоотдачи, служения людям, которое свойственно настоящим художникам.

Одинокая продавщица цветов.

«ОДИНОКАЯ ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ»

«Уважаемый Юрий Иванович! Извините, что беспокою Вас, но это вызвано крайней необходимостью.

Я работаю кинооператором на телестудии в Братске. Учусь заочно в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на факультете режиссуры телевидения.

Темой своей курсовой работы я взял написание режиссерского сценария по Вашей картине «Одинокая продавщица цветов».

Для того чтобы лучше понять эту картину, мне необходимо знать Ваш творческий путь, время и место создания этой картины.

К сожалению, наш молодой город еще не имеет приличных библиотек.

У меня к Вам большая просьба написать мне, когда и в каком издательстве выходили книги о Вашем творчестве, или, если есть возможность, прислать мне их на короткий срок.

Особенно меня интересует все о картине «Одинокая продавщица цветов». Прошу, если Вас не затруднит, помочь мне.

С уважением Валерий Борисов».

«Москва. Март.

Привет, Валерий Борисов, отвечаю на Вашу просьбу.

Картину «Одинокая продавщица цветов» я написал по наброскам, сделанным в Венеции. В Венеции я был два раза — первый — в 1928 году, совсем молодым, после окончания Вхутемаса. Тогда поезд подходил к старому вокзалу, ступеньки вокзальной лестницы спускались прямо к воде канала. Мы приехали ночью, совсем рядом плескалась темная, почти черная вода; по каналу с огоньками двигались разные лодки, гондолы, маленькие пароходики. С некоторых из них доносилось пение.

Второй раз я был в Венеции через тридцать лет, в 1958 году.

На месте старого стоял новый вокзал, в блеске металла и стекла, сквозь его прозрачные стены и двери просвечивала желтоватая и розоватая, подернутая патиной времени Венеция Каналетто.

Был день, солнце. Оживленное движение судов на канале.

Я много ходил по ее запутанным, узким улицам.

Гондолы под дождем.

Меня даже больше великолепных знаменитых музеев интересовала обыкновенная человеческая жизнь, мне попадались маленькие дворики с пестрым бельем, прекрасные женщины за стиркой в блеске мокрого белья, мыльной пены.

Рыбные ряды с тем особым запахом морской рыбы, влажной, серебристой, скользкой.

На одной из площадей, которая выложена старинными плитами и напоминает танцевальный зал, в окружении старых зданий, среди пестрой и нарочито шумной толпы туристов, в ярких обтянутых штанах, бородатых юношей и перекрашенных дам, среди этого прекрасного города, пестроты и шума продавала цветы женщина в подчеркнуто темном и простом платье, подчеркнуто просто причесанная, с деревенскими корзинами, где лежали свежие и нежные цветы.

Меня она восхитила своей благородной простотой, нежностью цветов на фоне старинных плит, и я, страшно спеша, боясь, что она уйдет, сделал несколько набросков: она, площадь, толпа вдалеке.

Потом по наброскам написал картину.

Прибавлю, что эта женщина была очень одинока среди города и этой толпы…

Буду рад, если мое письмо Вам поможет.

Ваш Юрий Пименов».

Что поразило Валерия Борисова? Что было импульсом, родившим крайнюю необходимость написать письмо автору «Одинокой продавщицы цветов», задумать сценарий?..

На этот вопрос превосходно отвечают сама картина и письмо художника к Валерию.»

Вспомним письмо Пименова. Пестрая толпа праздных туристов, «стиляжные» девушки и парни, перекрашенные богатые дамы — и бедная, скромная женщина, продающая цветы.

Казалось, сюжет картины готов, он почти плакатен, так ярок социальный контраст.

Стоит только взять кисть, палитру и…

Но художник не принимает лобовой ход.

Прежде всего он исключает цветовой контраст, так ясно обозначенный в письме, — яркие девицы, пестрая толпа и благородные колера старинного города. Во-вторых, он отвергает саму функцию, заложенную в слове «продавщица».

Лавочка соломенных шляп. Венеция.

Цветов на картине никто не продает и никто не покупает, а посему не состоялся прямой диалог бедных и богатых, который лежал на поверхности.

Зато какой глубокий, симфонический строй предлагает мастер.

Серебристый холодный пленэр Венеции обволакивает плиты пустынной площади и напоминающую трубы грандиозного органа колоннаду дворцов на далеком фоне.

Все растворено во влажном морском жемчужно-сером венецианском воздухе. Растаяли в нем анилиновые яркие кляксы фигурок туристов.

Торжествующая природа погасила вторжение инородных красок, но зато с какой силой, с какой поистине музыкальной ясностью зазвучали благородные черные и золотистые тона одежд и корзин и удивительный сине-фиолетовый камертон букетов цветов.

Продавщица не торгует, так как покупателей нет.

Хотя одна из двух корзин почти пуста.

Женщина устала, она механически снова и снова укладывает и перекладывает цветы.

Впереди целый день — бесконечно длинный ряд надежд и разочарований, тревог и забот, улыбок и унижений…

Но наперекор всему — каким достоинством и внутренней сдержанностью полна фигура этой маленькой женщины, брошенной судьбой на мостовую!

Невольно в памяти встают герои фильма «Огни большого города». И когда при посещении мастерской Юрия Ивановича Пименова на небольшой полке я увидел книгу «Чаплин», то убедился, что моя догадка не лишена основания.

Тонкость интонации, точность метафоры в живописи — дар редкий, он сближает ее с поэзией, доставляя зрителю радость быть соучастником действия, события, переживать вместе с героями.

Была еще одна замечательная особенность Пименова: не только остро видеть, но уметь долго отбирать главное, ему лишь одному нужное. Этот метод требовал огромной работы.

Сам художник рассказывал об этом в присущем ему ироническом тоне.

Ведь художник, особенно жанрист, всегда должен быть немного зевакой — без остановок, впопыхах ничего толком не увидишь. Вся огромная сила жанра заключается в умении худож-

Эскиз занавеса к спектаклю «Дама с камелиями» А. Дюма ника увидеть большие события жизни в обыкновенных, прозаических положениях.

Приходит на память прочитанное у блестящего мастера итальянского кино Микеланджело Антониони:

«Выбирая натуру для съемок, я обхожу сотни улиц. Наконец, останавливаюсь на одной. Снимаю ее. А в итоге получается, что она выглядит, как и все остальные, как бы символизирует все улицы, улицы вообще…»

Сам Пименов в своей книге «Необыкновенность обыкновенного» пишет:

«Как всякий человек, художник подвержен делам житейской прозы, но всей душой, всем сердцем и своей профессией он настроен на поэзию жизни. Он видит и понимает, потом отбирает и очищает ощущения жизни от существующих, но маловыразительных положений, прессует прозаизмы до плотности собирательного образа…»

Может быть, именно эта поэтическая многоплановость искусства Юрия Пименова и высокая афористичность образа «Одинокой продавщицы цветов», достигающая большого социального звучания, — все это вместе и увлекло молодого сценариста.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Мастерская художника небольшая, с гладкими, серыми, спокойными стенами.

В углу у окна столик, над ним репродукции — «Сикстинская мадонна» Рафаэля, Вермер Делфтский, «Владимирская божья матерь», киевские росписи Врубеля, портрет Гойи, «В саду» Эдуарда Мане, «Собирательница колосьев» Милле.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ПИМЕНОВ

ПИМЕНОВ Есть два источника этой фамилии. Первый – старое русское имя Пимен, означающее в переводе с греческого ‘пастырь’.И второй. Сибирякам и архангельцам скорее стоит поискать начало своего рода в профессии предков: они шили пимы, пимики, пимушки, пизы (архангельский

Степан Степанович Пименов (1784–1833)

Степан Степанович Пименов (1784–1833) Степан Степанович Пименов родился в 1784 году в Петербурге в семье служащего. Его отец — Степан Афанасьевич имел скромный чин губернского секретаря.В 1795 году Степана приняли в число воспитанников Академии художеств. Согласно

Николай Степанович Пименов (1812–1864)

Николай Степанович Пименов (1812–1864) Николай Степанович Пименов родился 24 ноября (6 декабря) 1812 года в семье знаменитого скульптора Степана Степановича Пименова. Понятно влияние отца на жизненный путь сына. Именно в мастерской Степана Степановича Николай и получил первые

ЧЕРНАВСКИЙ ЮРИЙ

ЧЕРНАВСКИЙ ЮРИЙ Юрий Чернавский — композитор, аранжировщик, саксофонист, скрипач, пианист. Родился 17 марта 1947 г. (Кот, Рыбы) в Тамбове. Окончил музыкальную школу, учился в Ленинградской консерватории, но не закончил. С 1969 по 1973 выступал в различных джазовых биг-бэндах —

Юрий БАЙДАК

Юрий БАЙДАК Вне всяких сомнений, наиболее значительная фигура питерского подпольного шоу-бизнеса 70-х, устроитель сотен концертов и ряда фестивалей, а после легализации рок-музыки – крупный концертный промоутер, Юрий Станиславович Байдак родился 17 января 1951 года

Юрий БЕЛИШКИН

Юрий БЕЛИШКИН Юрий Белишкин является одной из немногих фигур в истории питерского рока, которые связывают между собой середину 60-х и наши дни, профессиональную и любительскую сцены, рок-н-ролл и другие сферы шоу-бизнеса; помимо того, он неизменно демонстрирует

КРИЖАНИЧ, Юрий

КРИЖАНИЧ, Юрий (ок. 1618–1683), ученыйэнциклопедист родом из Хорватии, с 1659 по 1676 г. жил в России 789 Ксеномания – погречески – а понашему – чужебесие – это бешеная любовь к чужим вещам и народам, чрезмерное, бешеное доверие к чужеземцам. «Политика» («Беседы о правлении»)

ЮРИЙ АРАБОВ

ЮРИЙ АРАБОВ Арабов Юрий Николаевич родился 25 октября 1954 года в Москве в семье служащих. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1980; мастерская Н. Фигуровского, Е. Дикова). Заведует кафедрой кинодраматургии ВГИКа (с 1994).Автор сценариев для кинофильмов «Одинокий голос человека»

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ Бондарев Юрий Васильевич родился 15 марта 1924 года в Орске Оренбургской области. Участник Великой Отечественной войны; младший лейтенант. Учился в Бердическом пехотном (1941), окончил Чкаловское артиллерийское училище (1944) и Литинститут (1951; семинар К. Г.

ЮРИЙ БУЙДА

ЮРИЙ БУЙДА Буйда Юрий Васильевич родился 29 августа 1954 года в поселке Знаменск Калининградской области в семье служащих. После окончания Калининградского университета (1982) совершил стремительную журналистскую карьеру, пройдя путь от фотокорреспондента районной до

Пименов Николай Петрович Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова

Пименов Николай Петрович Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Пименов Николай Петрович известный алтайский тележурналист и бывший пресс-секретарь губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова родился 1 января 1950 года в поселке Гуниха